お久し振りでございます、茶釜の守鶴でございます。源平合戦についてだったらお前のほうが詳しかろうという時空を超えたメッセージを受信致しまして、今宵は不肖ながら私が語り手を務めさせていただきます。

妖怪新聞にでも告知がなされたのか、だいぶお集まりですな。葛籠さん、三つ目のろくろ首さん、河童さん、一つ目の獣人さん、蛞蝓みたいな方に、すばしっこそうな方……後ろのほうの大柄な方々は……はい、ティタンさんにヘラクレスさんにペルセウスさんでございますか。お噂はかねがね。まだ希臘【ギリシャ】にお帰りではなかったんですね。お初にお目にかかります、守鶴と申します。

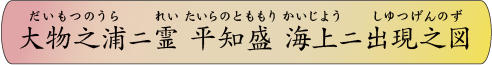

さて、いま幻術にてお目にかけております錦絵は、この時点から致しますと未来、御一新を経ての明治二十五(一八八二)年に完結いたしました、絵師大蘇【たいそ】芳年の大連作『新形三十六怪撰』が一葉「大物之浦ニ霊平知盛海上ニ出現之図」でございます。この徳川時代の一夜に、遥か未来からのご指令によって未来に生まれる絵を語るというのだから、設定はもう無茶苦茶でございます。もっとも古代希臘の皆さんの背景からの浮きっぷりに比べましたら、まだしもという気が致しますが。

大蘇というのはすっかり神経を病んだ月岡芳年が、明治六(一八七三)年、大いなる蘇りを祈願して名乗りはじめる号でございます。『三十六怪撰』に冠された新形という言葉は、古来の伝承の新感覚での解釈という意味と、神経病みによる連作という意味とを掛けていると云われております。その終生にわたって、芳年が神経症から解放されることはございませんでした。歿年は明治二十二(一八八二)年でございまして、すなわち『三十六怪撰』は未だ完結しておりません。したがって一部の作品は、芳年が遺した下絵を元に、弟子たちが完成させたものだというのが定説でございます。

絵の解釈に入ってまいりましょう。題名に平知盛【たいらのとももり】という人名が見られます。つまり描かれている武将は、六波羅政権を樹立して権勢をふるった平清盛が四男知盛、その霊でございます。俗に源平合戦と呼ばれます六年に及んだ治承寿永【じしょう・じゅえい】の乱、源氏側最大のヒーローが源義経ならば、そのライヴァルが知盛であると申せましょう。義経が矢吹丈なら、知盛は力石徹といったところ……いや失礼、これまた未来のお話でございました。

そもそも治承寿永の乱とは、治承四(一一八〇)年の、皇族のひとり以仁王【もちひとおう】の挙兵に端を発する、多数の豪族と寺社が入り乱れての大内乱であり、平氏源氏の単なる紅白合戦とはとても申せないんでございます。源頼朝に煽られたアンチ平氏の挙兵が相次ぎ、そのうち平氏のカリスマ清盛が病に斃れ、ほぼ時を同じくして大飢饉が全国を襲い、一方では三番目の大勢力とも申せますマッドマックスじゃなかったグラディエーターでもなかった木曾(源)義仲の軍勢が入京。この人物、頼朝義経らの兄弟とはいちおう従兄弟の関係にあたります。またその側室には武勇で名高い巴御前がおりました。決して喧嘩を売りたくないカップルです。

有力者たちによる主要皇族の軟禁やら保護やらが繰り広げられるかたわら、大量の荒くれどもを迎えた都の治安は、義仲のお蔭で御所に帰れた後白河院が音をあげるほど乱れに乱れました。飢饉で食糧を配りきれないんでございます。都を守護するはずだった者どもが、腹が減ったら基本略奪、女欲しくば基本強姦と、ほぼ暴徒と化しております。べつだん義仲に忠誠を誓ってきたでもない、ほかに主君のいる部隊が多数の寄合所帯につき、統制がとれないんでございますよ。報告を聞いた義仲も「ち、戦士ってのはさ、こんなもんだろ」と開き直っている。院は「義仲では駄目だ」と、平治の乱の廉により都からすれば流刑者であった頼朝に頼り、立場を悪くした義仲は狂犬のごとく院に刃向かって……と、ここまでが前半。

だんだんと知盛に話を戻してまいりましょう。最前、治承寿永の乱は以仁王の挙兵に端を発すると申し上げました。生歿年から計算しますと、かの皇族の享年は二十八か九。この徳川時代の感覚から云っても、ほんの青年です。彼の挙兵は、清盛のクーデター(治承三年の政変)によって父後白河院が幽閉され、自分もすっかり割を食ってしまったことへの忿懣によります。その彼を討ったのが、知盛や弟の重衡【しげひら】が率いる大軍勢。こちらの将はより若く、知盛が以仁王より一つ下、重衡は五つばかり下ですから、二千二百歳の私から見れば赤ん坊ですらございません。同じ時点で、のちに鎌倉幕府を開く頼朝は三十二、三歳。いかに平均寿命の短い時代とはいえ、これまた青年に過ぎなかった感は否めません。

親の世代である後白河院や清盛の政治上のいざこざに、野心に満ちた若者たちが巻き込まれ、色々とやり過ぎてしまって後戻りできず、そのうち誰が味方なんだか敵なんだか分からなくなってしまった……というのが治承寿永の乱の一側面なんでございます。その容姿を牡丹に例えられたとも云われる美丈夫の重衡は、父の命とはいえ園城寺、東大寺、興福寺を焼き払っておりますし、他方義仲は比叡山の天台座主であった明雲【みょううん】を殺して、その首を川に投げ込んでおります。仏蘭西革命が可愛く思えてくるほどの野放図ぶりですが、念のため付言しておきますと、当時の寺社というのは決して冠婚葬祭のための施設などではございませんで、武力と魔法を擁した軍事基地の側面を有しておりました。魔法? と妖怪変化や神話中の人物が小首をかしげててどうするんですか。世は未だのちに云う平安時代、陰陽道や密教への畏敬と恐怖は絶大なんでございますよ。

寿永二(一一八三)年、清盛の孫にあたり嘘か本当か光源氏の再来と誉め称された色男平維盛【これもり】が、越中と加賀の国境である倶利伽羅峠【くりからとうげ】でマッドマックスじゃなかったグラディエーターでもなかった木曾義仲に討たれますと、平氏という平氏が一気に都落ちの憂き目に遭います。しかし源氏による追伐の手は弛みません。平氏は後白河院、清盛双方の孫にあたる幼い安徳天皇を連れ、彼が帝であることを保証する三種の神器も保っておりました。八咫鏡【やたのかがみ】に天叢雲剣【あまのむらくものつるぎ】に八尺瓊勾玉【やさかにのまがたま】でございますな。にもかかわらず身を落ち着けようとした九州は大宰府を追い出されてしまいます。天皇にそんな非礼をはたらけば朝敵であり、それを理由に他の武将から攻め込まれても文句を云えない……というのが筋なんでございますが、じつはこの時点で京の後白河院、強引に安徳天皇の弟を即位させ後鳥羽天皇となさしめておりました。平氏追討の大義名分のために天皇を増やすという、奇策中の奇策でございます。空前の神器なき即位の結果、世に帝は二人。どちらの帝に肩入れしても、もはや朝敵ではありません。いや、むしろ京の新しい帝、という風潮が出来上がっておりました。

ふう……やっとこさ、平氏、そして義仲や義経の滅びの哀話として後世に語り継がれて名高い、一般的な意味での源平合戦へとお話が辿り着きました。折合いが悪くなった後白河院を幽閉するという――よく幽閉される方なんでございます――逆噴射へと至っていた義仲を、本来は味方であったはずの源範頼【のりより】と義経の兄弟が討ち取りますと、海上流浪のすえ讃岐は屋島に身を落ち着けていた平氏とそのシンパ、ここぞとばかり巻き返しに出て摂津国までの領地を回復し、かつて都を置いていた福原に兵を集めます。清盛が宋との貿易拠点にせんとして開発し、その遺灰も撒かれた、平氏にとっては思い入れの深い地です。そこに範頼と義経のタッグは奇襲をかけ、彼らを海へと追い込みました。のちに云う一ノ谷の戦いでございます。船まで逃げきるまえに大勢の平氏が溺死の憂き目に遭いました。このとき重衡は捕らえられ鎌倉に送られますが、その器量に惚れ込んだ頼朝からはむしろ歓迎を受けたとか。しかし壇ノ浦の戦いののち義経によって南都――奈良ですな――に引き渡され、焼き討ちの廉で斬首されております。

屋島に退却してそこに内裏を置き、辛うじて瀬戸内での立場を死守した平氏でございましたが、義経、後白河院の許可を得てここにも奇襲攻撃を仕掛けます。これが屋島の戦い。一ノ谷の戦いで目覚ましい活躍を見せた軍奉行【いくさぶぎょう】梶原景時と彼は、この作戦に於いて激しく対立しております。景時は海上を自在に行き来できるよう船に逆櫓【さかろ】を付けたい、義経は猪突猛進あるのみ、退却用のシステムなんぞ必要あるかと主張する。ちょっとこの人、なんだかなあ、と感じた景時、のちに頼朝に彼の傲慢さを報告し、これが兄弟の諍いの種となったと云われております。いわゆる景時の讒言【ざんげん】。本当にそんなやり取りがなされたかの信憑性は、茶釜は喋るのかにも等しく、要するに真実なんでございましょう、ええ、もう。しかもこの戦での景時、たった五艘で暴風雨のなかを出陣した義経の勢に遅れをとり、百四十以上の船で追い着いたとき戦はすでに終わっておりました。これを周囲から「六日の菖蒲」と嘲笑されます。端午の節句に間に合わなかったという意味でございます。むろん景時、「なんだよねー」と面白がったはずはありません。横紙破りな義経への彼の評価は、日に日に手厳しいものとなっていったことでしょう。

本陣を捨てて立て籠もっていた志度寺からも義経勢に追われ、かつての栄華はどこへやら、すっかり瀬戸内の漂泊民と化した平氏、のちに云う関門海峡の、彦島へと逃れます。それでも義経は迫ってくる。はっきり云ってしつこい人です。遂にして壇ノ浦の戦い――これは完全に水上戦でございました。平氏水軍の実質的指揮官は、新中納言こと平知盛。やっと、本当にやっと、錦絵の世界に近付きました。

義経と景時はまた喧嘩をしております。今度は先陣争いです。けっきょくどっちが先陣をきったんだかよく分かりませんが、とまれ、熊野水軍というか海賊を味方につけていた源氏は強かった。平氏の面々は一族の滅亡を察します。ここからが見せ場です。

知盛は、安徳天皇、その母であり自分の妹でもある建礼門院(平徳子)、清盛の正室にして母親である二位尼【にいあま】(平時子)らが乗る女船に乘り移り、累々たる遺体を海中へ投じ、血糊を拭いて船内を綺麗にします。こんな場所に帝を置いて……と乗り込んでくるであろう源氏に笑われぬためです。戦況を尋ねる女たちには、

「珍しい東男【あずまおとこ】たちのショウタイムが始まりますよ」と応じます。源氏の武者たちを見世物に例え、女たちに覚悟を促し、同時に励ましたわけです。女たちは殺されません。しかし生き延びたところで必ずや屈辱を味わいます。

二位尼は神器のうちの宝刀を腰に差し、勾玉の箱を抱えます。

「どこに行くん?」

という安徳天皇の問いに、

「波の下の都にね。さあ、参りましょうか」

「うん」

味方が次々に入水していくなか、決してへこたれぬ益荒男【ますらお】がおりました。清盛の甥にあたる平教経【のりつね】、これまた二十五、六歳の若者です。次から次へと矢を放って百発百中の腕前で敵を苦しめ、矢が尽きたとなると相手の船に移って太刀と長刀【なぎなた】の二刀流で斬りまくる。伝令が「雑魚を相手に無益な殺生をするな」という知盛の言葉を伝えたら伝えたで、「では大将と刺し違えます」と船から船へと義経を追う。まさに男の中の男でございまして、知盛よりむしろこちらを力石徹とする向きもございます。

迫ってくる教経から、ひらりひらり、船から船へと義経は逃げます。有名な義経の八艘飛びなんでございますが、要するに大将が逃げているわけで、平氏の古風な戦いぶりと、勝つためにだったら掟破りを辞さない源氏の戦いぶりの差が、ここに見て取れます。大将を追っていても埒が明かぬと判断した教経、得物を捨て鎧兜も脱ぎ捨てて、

「我と思わん者はこの教経を生け捕りにしてみろ。いいぜ? 頼朝に云ってやりたいことがある」

と身震いするような啖呵を切ります。手柄欲しさに迫ってきた力自慢の兵は三人。その一人を海へと蹴り込み、あとの二人を左右の腕で締め付けたまま、

「お前らを供にしてやろう」と、みずからも海へと没していきました。

「見るべきものは見た」と呟いた知盛もまた、決して浮かび上がらぬよう鎧を二重に着て海中へと身を投じます――。

平氏を滅ぼした義経は意気揚々と京に凱旋、朝廷から官位を授かります。これが頼朝の逆鱗に触れました。しかも安徳天皇を自害させたうえ三種の神器のうち天叢雲剣も海中に発見されず、おいおい、何をやってんだ、お前の頭の中身は筋肉か? こっちは政治をやってんだぜ、ってなところでございます。

鎌倉入りを許されず、義仲に加担した廉での叔父源行家【ゆきいえ】の討伐も断ってしまった義経、遂に頼朝からの襲撃を受けてしまい、怒り心頭、後鳥羽院に頼朝征伐の許可を求めます。また派手な兄弟喧嘩でございます。しかし味方は集まらず、頼朝からの追討に怯えての都落ちと相成りました。驕れる人も久しからずは、必ずしも平氏にだけ当てはまる文言ではないんでございます。義経が頼るは九州の緒方惟栄【おがたこれよし】、これまた皮肉なことに、かつて後鳥羽院や源氏に寝返り、主従関係にあった平氏を大宰府から追い出した人物です。けっきょく平氏と同じ人に頼っている。この惟栄、生歿年さえ分からぬ謎めいた人物でして、蛇神の子という噂もございました。きっと真実でしょう、なにせ茶釜が喋るんですから。

途中襲撃を受けながら、辛くも摂津国は大物之浦【だいもつのうら】に達した義経と行家の一行……はい、ようやっと大物之浦が出てまいりました。ここからが「大物之浦ニ霊平知盛海上ニ出現之図」の世界なんでございます。長い道のりでございました。希臘出身のお三方は居眠りをしておられますね。

芳年の絵は、能としても、未来明治に於いて新歌舞伎十八番としても演じられることとなります、『船弁慶【ふなべんけい】』に準拠しているかと愚考致します。登場人物は被っていても『義経千本桜』ではございません。なぜならそちらでの知盛は「じつは生きていた」という設定なんですな。しかし芳年はしっかり「霊平知盛」と記している。怨霊知盛が登場するのは『船弁慶』でございます。

最前、義経一行、辛くも摂津国は大物之浦に達し……と申し上げました。摂津の国! そう、大物之浦はかつて清盛が夢を馳せた福原の地の、目と鼻の先なんでございますよ。平氏の領海なんです。

お芝居の前半は、義経、その愛妾静御前、そして伝令役として右往左往する武蔵坊弁慶による、連れていかないだの付いていきたいだのという、茶釜的にはわりとどうでもいいシチュエーション・コメディですので、割愛させていただきます。

「静を連れてはいけないが、もうちょっと一緒にいたいし風も強いし、やっぱり明日にしようか」と腰抜けなことを云いだした義経を、

「なにを仰有る。平氏に対しては暴風雨のなかでも強引に船を出されたじゃありませんか」と弁慶が説得したりしていて、やや意味が分かりません。人物配置が混乱しております。そもそも屋島の戦いにお前はいたのか? おい弁慶。

なんとなーく弁慶に説得されてしまった義経、嵐のなかでの船出を決意するのですが、当然のごとく船は揺れに揺れます。「この船は呪われている」と云い出す従者まで現れます。「案ずるな。そのうち収まる」と甲板に出て海上を見渡した義経、吃驚仰天、なんと平氏の船団に囲まれているではありませんか。近付いてきた一艘に仁王立ちしている武者が名乗りをあげます。

「桓武天皇九代が後胤【こういん】、平知盛なり」

「知盛……!!」

死んでなお幽霊船団を取り仕切る大怨霊として登場する辺り、世人の知盛への人望が窺い知れます。かつて武蔵守として源氏の影響力が強い武蔵国に於いてさえ人々から慕われ、入道相国(清盛)最愛の息子とも呼ばれた男でございました。

知盛の怨霊が太刀をふるうごと波は逆立ち潮はうねり、風はますます強まって、義経の船団は木の葉のごとく翻弄されます。そのさまを描いたのが「大物之浦ニ霊平知盛海上ニ出現之図」。

太刀を抜いて対抗しようとする義経を弁慶が押し止め、祈祷によって遠ざけるというのが『船弁慶』の粗筋なんでございますが、実際のところ義経たちの船は摂津に押し返されて、泣く泣く九州行きを断念しております。その後の彼の凋落は、色々な物語にて皆さんご存じのとおり。平氏の怨霊恐るべしと折々に痛感したんじゃないでしょうか。行家はこの翌年に討ち取られ、義経はこの四年後に奥州平泉の地で頼みにしていた藤原の兵に囲まれ、正妻と娘を殺害したあと自害しております。

……と、ここまで頑張って語ってきたのでございますが、もう全員が眠っておられますね。なにやら障子が薄明るくもなってまいりました。私もそろそろ眠りにつかせていただきましょうか。

「お前、ゆうべなにか喋ってなかったか?」