また狸である。再び守鶴に頼もうかとも考えたが、狸差別だなんだと奴が怒りはじめること請合いの題材につき、とりあえず自力で語ってみよう。

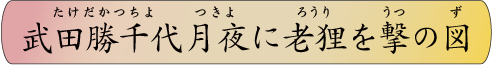

画としての出来は素晴しい。空の名月、松の木、若武者、狸、生きているかのように踊る豪華な木馬といったモチーフが、ダイナミックに、且つどこかしら静謐に構成され、眺める者を飽きさせない。大蘇芳年ここにありと、高らかに宣言しているかのような名画だ。

ところが……さて困った。広げようのない話があったものだ。武田勝千代は武田信玄の幼名だ。彼が十二歳のときの逸話が画題である。秋の夕暮れ、手水【ちょうず】に、すなわちトイレへと向かう勝千代に何者かが呼びかけてきた。しかし縁側に人影は見当たらない。乗馬を練習するための木馬が、月に照らされているばかりである。

通り過ぎようとすると、勝千代、とまた呼びかけてきた。どうやら木馬が喋っているらしい。

「こんな仕掛があったかな。なんだよ、木馬。気安く呼捨てにしやがって」

「勝千代、お前は日ごろ軍学書ばかり読んでいるが、軍術と剣術、どっちが大切なんだ?」

木馬の云わんとするところを丁寧に解釈するならば、人を使っての兵法に於いてはエリート教育を施されているお前だが、個人としての力はどうなんだ? 頭でっかちが人の上に立てるかな? となる。

なかなか立派なことを云っている。木馬にしておくには惜しい。しかし血の気の多い勝千代には、その言い草がかちんと来た。「余計なお世話だ。木馬なら木馬らしく黙ってろ」

「答えてみろ。軍術か、剣術か」

「両方に決まってるだろ!」と勝千代、太刀を抜いて木馬に斬りかかった。

「ぎゃっ」

木馬はそれきり黙りこみ、勝千代はトイレへ。翌朝家来が縁の下に、大きな狸の死骸を見つけました……というシュールな話だ。木馬は消え失せずに残っていたと思しいので、狸はそれに化けていたというより取り憑いて喋らせていたことになる。しかしなぜ木馬に? もうすこし説得力のある存在は思い付かなかったのか? 勝千代が木馬を溺愛していたというのなら、その口を通じて彼を問い詰めたのも理解できるのだが、あっさり斬りかかられている。ちっとも大切にされていない。

出典は『甲陽軍鑑【こうようぐんかん】』らしい。これ自体が武田氏の優れた兵法を記した軍学書なので、でも剣術も大切ですよ、という意味合いで採られた逸話なのかもしれない。しかし重大な問掛けをしてくれた狸を殺してしまっているのだから、やっぱり訳が分からない。

月と若武者と木馬と狸の組合せがヴィジュアル的に面白い、という以外に『三十六怪撰』に採られた理由も分からない。分からないけれど名画である。

狸という文字は中国に於いては山猫を示した。しかし日本には山猫らしい山猫が存在しないため、タヌキやアナグマを指すようになったという。現代に至るまで、呼称としての狸と穴熊に厳密な区分はなく、地域によっては狸が穴熊、穴熊が狸と呼ばれていたりする。『かちかち山』で有名な狸汁の、本当の食材は穴熊だとも聞く。狢【むじな】という言葉もある。これも地域によって狸のことだったり穴熊のことだったりと、ばらばらである。「武田勝千代月夜に老狸を撃の図」に描かれている獣は、なんとなく穴熊のようにも見える。

今般、人を化かす獣といったら狸か狐が相場だが、明治の頃までは猫だって鼬【いたち】だって獺【かわうそ】だって人を化かして殺しかねない存在として畏怖されていた。熊や猪は存在自体が恐ろしいし、鹿は神獣だから蔑ろにすれば祟る。祟らないのは犬くらいかと思いきや、曲亭馬琴『南総里見八犬伝』の八房【やつふさ】はまさに妖犬であり、玉梓【たまずさ】の怨霊に操られているとはいえはっきりと里見家に祟っている。獣は祟るのだ。ちなみに八房は狸に育てられている。

分福茶釜は温和しいが『かちかち山』の狸は凶暴だ。婆さんを殺し婆汁にして爺さんに食わせている。小説のために全国の化け狸の伝承を調べてみたことがある。徳島に首吊り狸という恐ろしいのがいた。人を巧みに誘って首を吊らせるのだという。この一文でもう怖い。徳島には狸の伝説が多い。最も気に入ったのは傘差し狸だ。雨降りの夕方、人に化けて傘を差し、濡れている者を手招いてくる。うっかり傘に入れてもらうと、とんでもない場所に連れ去られてしまう。狸は最後まで正体を現さない。傘の外に出た人が、そこを簡単には移動しえない遠隔地だと気付いた瞬間、さっきのは狸だったと悟る。なぜ狐でも獺でもなく狸だと察するのかといえば、化かし方がスマートだからだ。狐七化け、狸八化けといって、化かしの巧さでは狸が最上級なのである。

にも拘らず「武田勝千代月夜に老狸を撃の図」の狸はちょっと情けない。木馬が斬られて狸が死んだというくだりも解せない。信玄はしばしば虎に喩えられる。斎藤道三は蝮【まむし】、伊達政宗は独眼竜、砂漠の狐はロンメル将軍、豊臣秀吉は織田信長から猿だの禿げ鼠だのと呼ばれた。狸に喩えられる武将といったら徳川家康である。この画題が長く残存したのは、もし虎と狸が一騎打ちしたなら狸はいちころだったはず、という暗喩ゆえではと想像してみるも、老獪の権化のような家康が軍術を小莫迦にしている構図となってしまい、やっぱり納得がいかない。

ただの悪戯狸か?

考えこんでいても埒が明かないので芳年に電話してみた。電話したような気がする。

「ところで、先生の『新形三十六怪撰』のですね――」

「あれは出揃ったのかい」と明快な江戸弁である。

「はい。先生の歿年明治二五年に、お弟子さんたちが下絵を引き継がれて見事に完結させられたとのことです。あの連作に勝千代の図がございますね」

「憶えているよ。すこぶる出来が良いんだ」

「同感です。目録の三番めに載っているので、先生が作業を貫徹なさったと考えて間違いないと思うんですが、読み解くのが厄介な画題で」

「なぜだい? 勝千代が木馬を斬ったら狸が死んだ。単純な話じゃないか」

「そこで話が終わってしまうんですよ」

「終わらせれば宜しい」

「そうもいかないのが物書きの定めでして。どうしてあの題材を『三十六怪撰』にお加えになったんでしょう」

「よく知られている話だし、師匠の国芳も描いていたから、当たり前の判断だったな。家康公がその政治手法に学んだことから、徳川時代、武田信玄はとても人気があったんだ」

「そういえば先生は歌川国芳の門下でいらっしゃったんでした」

「うん。洟垂れの時分に弟子入りして、文久元(一八六一)年に師匠が亡くなるまでずっと寄り添っていたよ。それにしても勝千代の図が分からないというのが、さっぱり解せないな。お前さん、戯作には向いてないんじゃないか」

「そんな今更――狸はなんのために勝千代を化かしたんでしょうか」

「狸だからさ。狸は化かすものなんだ」

「軍術か剣術か両方か、ただ返答すればいいところ、勝千代は木馬に斬りかかります」

「勝千代だからさ。勝千代というのは斬る存在なんだ。後年、動く石を斬ったりもしている」

「そうしたら石は動かなくなったという、あれも出口がない感じのエピソードですね。では化かす存在が化かした、斬る存在が斬った、それだけの話だと仰有るんでしょうか」

「そういうことさ。泥棒は盗む存在だから盗む、幽霊は恨む存在だから恨む、お前さんは話を書く存在だから書く、俺は絵を描く存在だから描いて描いて描きまくった」

「木馬は?」

「じっとして黙っている存在だね。それが狸のお蔭で喋った。役割が変わったわけだ。水面に波紋が立ったようなもんで、物語のダイナミズム――いや物語そのものが、そういう瞬間に生じる」

「まるで木馬が主役みたいですが」

「主役は木馬だよ。だから大きく描いたんだ、まるで命が宿っているかのように」

「はっ。もしや狸は木馬に、その思うところを喋らせてやった――」

「そういうことになるね。でも木馬は死なないから代わりに狸が死んだってことさ」

「『幸福の王子』のような狸ですね。それにしても浮かぶ瀬がない」

「お前さんは二つのモチーフを忘れているよ。背後の松と、空の月だ。木馬は伐られて製材された、いわば死んだ木だ。木の幽霊みたいなもんだ。しかし松は生きている。そしていずれ伐られる――つまり人に殺されるかもしれない、狸の側の存在だ。狸は孤独に死んだわけじゃない。見取ってくれる存在はちゃんとあったわけだ」

「しかし勝千代――のちの信玄も、限りある生をいきていました」

「そうさ、そして天下は取れず病気にも勝てなかった。しょせん誰しもが狸の側の存在なんだ。しかし勝千代はまだそのことに気付いていない。一切を予見しているのは月だけ」

「満月も描かれていますね」

「そうさ、月だけ」

「月……月岡!?」

芳年は呵々と笑って、「案外、へっぽこでもないようだ。その俺にして病気には勝てなかったが、どうやら画は未来に残ったらしい。良いものをたくさん観て、読んで、決して考えるのを止めないことさ。神経病みの先輩として、俺に云ってやれるのはそのくらいかな」

物語はどこに生じるのか、という茫漠たるテーマが脳裡にちらついている最中だったものだから、話がとんだ方向に横滑ってしまったが、結論は「武田勝千代月夜に老狸を撃の図」を初めて眺めたときの所感とさして変わらない。木馬の直線と、載せられた鞍とその装飾の踊るような曲線、体温すら感じさせる断末魔の狸の風情、やがて観客に流し目でも送りそうな勝千代のポーズ、ごつごつした松、一切を見下ろしている満月――そういった存在を、ただそういう存在として芳年は描いている。テクスチュアの描き分けに感嘆する。

合理主義に照らし、彼らの内心を察してしたり顔で語ったところで、個々のモチーフが内包する美が遠ざかるばかりであって、斬られた狸にとっても本意ではなかろう。極度の象徴性が抽象の域にまで達した、芳年渾身の名画である。

守鶴、こんなところでいいか?