古今、焼失が惜しまれる寺社仏閣の最右翼が鹿苑寺の舎利殿(金閣)ならば、同じく惜しまれる城の代表格が琵琶湖のほとりの山城、安土城だろう。云うまでもなく織田信長の居城である。戦のためではなく、権力の象徴および政【まつりごと】の場として設計された豪奢な城で、信長がほぼ天下統一を果たした心積もりであったことが推察される。

調査に基づいて近年復元された天主(安土城に限っては天守ではなくこう表記される)やその模型を眺むるに、世界中の建築様式の寄せ集めであり、こう形容すると熱烈な信長ファン、安土城ファンのお叱りを受けてしまいそうだが、なんだか遊園地みたいだ。信長が先進的すぎて、こちらの頭が未だ追い着いていないのだという気もする。

天守閣で寝起きした城主は信長くらいだと云われている。当時としては奇習とも云えるこの高層暮しによって彼は、出来立てだった城の本丸が落雷により焼失したとき難を逃れている。高い所にこそ落ちる雷が信長を避けたというのは偶然とはいえ面白い。彼は文字通り生身の人間が達しうる頂点へと登りつめていた。

同じ天正七(一五七九)年の話だが本丸はあったようだから、本当に信長が移りたての頃だろう、彼が城内に欲しがった物がある。堺は妙国寺の境内に見た、新興の寺にはそぐわぬ、当時にして樹齢六、七百年の、無数に幹分かれした大蘇鉄だ。

妙国寺にとっては光栄どころか迷惑もいいところ。蘇鉄はもともとそこに在ったが、枯れていた。九州や南西諸島には自生している植物だ。しかし当時の畿内の感覚では外来種だったろう。樹齢から逆算すれば、平安の頃、何者が株を遥々堺の地まで運んできて植えたことになる。そこがたまたま妙国寺の境内となったわけだ。

蘇鉄の名は、枯れかかっても幹に鉄釘を打ち込めば蘇生するという故事による。この大蘇鉄は打ち込んでもらえなかったか、そうしてみても蘇生できぬほど深刻な状態だったと思しい。それを開基たる日珖上人が、法華経を唱え続けて甦らせた。大蘇鉄からすれば命の恩人、寺から見れば法華経の威力をさやかに示す宝であり、それゆえ人々の参詣の対象となっていた。

安土城からの使いに対し、同地にとっての大蘇鉄の重要性は説明されたものの、むろん引き下がる信長ではない。寺のほうも彼の為人【ひととなり】は重々承知、固辞して怒らせれば近隣ごと焼かれかねない。渋々、譲渡に同意した。

僧たちや参拝してきた人々は勿論のこと、現場監督を任された信長の家来や人足たちにとっても、さぞかし不本意な移植であったことだろう――蘇鉄自身にとっても。

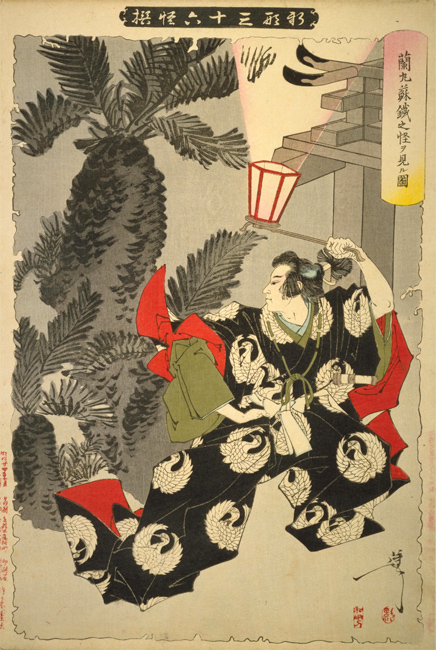

成利【なりとし】、乱、双方を併せた乱成利、あるいは長定と呼び名の多い人物だ。ここでは芳年に倣い、当時は無かった表記ながら蘭丸とする。森蘭丸――のち、近江国に五万石の知行を与えられ大名となったが、物語の時点では小姓の立場を脱していない。まだ十三、四の少年だ。

信長から、家来どもが口々にする怪現象の原因を突き止めてこいと命じられ、深夜、灯りを手に天主を下った。堺へ帰ろう、妙国寺へ帰ろう――と、こう表記してしまうと明るい標語に見えかねないが、夜な夜な城中に響くその声音たるや地獄の底からの恨み節のようで、実は蘭丸も睡眠不足に陥っていた。

妙国寺へと帰りたがるのだから、あの大蘇鉄の声だと見当がつく。しかし殿に聞えなければこちらの気のせい、武士【もののふ】らしからぬ怯弱さのせい、が城の不文律である。これまでに信長に事態を注進した者は一笑に付され、顔を赤らめて黙りこんできた。

それを今さら確かめてこいと身近な者に命じるのだから、遂に信長も聞いたのだ。しかし「殿も聞いたでしょう。怖かったでしょう」とは口が裂けても云えない。虫の居所が悪ければ、一族まるごと滅ぼされかねない。

蘭丸が深夜の庭に立ってみれば、遠い地鳴りのように、帰ろう……帰ろう……とやっぱり聞える。しかし秋の虫が鳴きはじめれば聞き漏らしそうな声でもあり、これが天主上層の信長の耳にまで届いたのだから、きっと城ごと、もしかしたら山ごと、念によって揺さぶっているのである。この城では安息できないとでも――危険な場所だとでも云うのか?

少年とはいえ信長の信任を得てきたほどで、蘭丸の肝は据わっている。魔物と見れば斬り捨てんとばかり、臆することなく大蘇鉄に近付いて、左手に持つ灯りを寄せた。すると蘇鉄は黙った。

遠ざかってみると、また呻き声が聞えはじめた。芳年はそうしたさまを描いている。一説によればこの辺で信長御大も天主から下りてくるのだが、画家はその手前の場面を選んだ。美少年を構図の中心にしたかったというのもあろう。なにより信長と蘇鉄では、どちらが怪異なんだか魔物なんだか、絵を見る者に分からないからではなかったかと想像する。

信長と蘇鉄、どっちが怖いか? 蘇鉄と答える人が多数派とは思えない。

「蘭、見極めたか」と甲高い声がした。振り返り見れば、別の小姓に灯りを持たせた信長が近付いてくる。心配して下りてきてくださったのかと思うに、嬉しくも面映ゆい。

蘭丸は一礼し、「恐らく、この大蘇鉄の声ではないかと」

「蘇鉄が喋るか」

「殿のお耳には――」

「なにも聞えん」

「私には」信長の強弁に蘭丸は困った。呪わしげな呻き声は、じっさい今も耳朶に響いている。逡巡の末、彼は少年らしく正直たることを選んだ。「堺の寺へ帰りたいという声が聞えております」

信長は彼を睨めつけ、「これまでもずっと聞えていたのか」

蘭丸は項垂れた。「眠れずにおりました」

「妙国寺の御託に怯えての幻聴ではあるまいな」

そんなものは怖くない。目の前の主君こそ怖い。少年はいささか声を震わせながら、「殿のご威光に加護されながらも、はっきりと聞えます」

しばらく黙っていた信長、不意に哄笑し、「蘇鉄ふぜいが、この安土は身にそぐわんと抜かすか。蘭、刀を貸せ」

覇王の側近に相応しからぬ臆病者として斬り捨てられるのだろうか? なにもかも覚悟のうえで仕えてきたとはいえ、蘭丸の手は震えた。かつて拝領した太刀を帯から外して差し出す。

信長は即座に抜刀したが、鞘は蘭丸に返した。

切っ先は蘇鉄へと向かった。「黙れ」と叫んで幹の一本に斬りかかる。切り口から鮮血が迸って信長の顔や衣を汚し、幹という幹が八岐大蛇のごとく苦悶に揺れた――。

異説の多い物語だ。大概に於いて信長は家来に斬りつけさせたとされているが、彼が側近中の側近に調査を命じたこと、それを追って下りてきたという説や、元来の蘇鉄への執着ぶりを考え併せるに、以上のような経緯があったのではないかと想像され、ここでは凡てを複合した異説中の異説の立場をとった。

大蘇鉄のもがきにも返り血にも信長は動じることなく、蘭丸に太刀を返して、「たかが蘇鉄。明日、人を集めて伐らせる」

三百もの士卒が斧を持たされたという。いくら怪物じみた大蘇鉄が相手とはいえ、この動員は異様だ。史実だとすれば、信長は百戦錬磨の直感にて苦戦を予期していたことになる。

悪い予感は的中して、蘇鉄に伐りかかろうとする者、する者、悉く斧を取り落とし、ぶっ倒れて白眼を剥きながら鼻や口から血を流した。救護活動で城のほかの者たちは手一杯なうえ、そのうち未だ伐りかかっていない者たちまで呻き声をあげて踞りはじめた。

さしもの信長も音をあげた。彼自身、蘇鉄に斬りかかったことから体調を崩していたと思しい。「曹操の二の舞は御免だ」と吐いたとさえ云われる。『三国志』で有名な魏王のことだ。新殿の梁にせんと神木の梨を伐ろうとし、その後、狂気に陥って死んだ。その梨の木も傷付けられた際は血を流したらしい。

「妙国寺へ返す」と信長はやっと蘇鉄に向かって宣言した。「堺へ帰れ」

そこからの再移植にトラブルが生じたという記述は、ただの一つも見当らない。ただし、弱った蘇鉄が妙国寺に戻ってきた時点で日珖上人が復活させたとの説もあり、これは話が前後したんだか、上人が二度出てきたんだか、なにせ五百年以上も昔のことなので真相は分からない。

「これで眠れそうか」と信長は傍らの蘭丸に訊いた。

「はい」と蘭丸は殊勝にこうべを垂れた。

本能寺の変を除けば珍しい、信長敗北のエピソードだ。ここに見られる信長の弱気、人間味には、多くの人々が寧ろ共感をいだかれよう。無敵の魔王が、古木の霊の静かな抵抗には手も足も出なかったという話である。

天正一〇(一五八二)年、明智光秀の裏切りにより信長と蘭丸が横死するまで、あと三年。

まるで気紛れのように本能寺を襲った光秀の、真意は未だ謎とされる。『信長公記 巻十五』によれば、銃声と鬨【とき】の声を耳にした信長は「如何たる者の企てぞ」と蘭丸に問い、彼は「明智が者と見え申し候」と報告し、すると信長は「是非に及ばず」と発している。この「是非に及ばず」も解釈がさまざまに分かれるが、直訳すれば「仕方がない」である。いかなる事象をして仕方がないと感じたのだろう。かつての大蘇鉄への意外な敗北が、知将に魔王の隙をかいま見せ、信長もそれを悟っていたとは考えられまいか。

やがて蘭丸は討ち死にした。弾丸を受けたとも矢を受けたともいわれる信長は、御殿に火を放った。ただし焼け跡から遺体は発見されていない。

話は逸れるが、このとき本能寺には、彌助【やすけ】と名付けられたアフリカ出身の家臣もいた。信長がその黒い肌や長身、怪力を珍しがり、宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノから譲ってもらった奴隷である。しかし武士の身分を与えられていた。安土城のデザイン、大蘇鉄を欲しがったこと、そして彌助を大切にしたことなどから、信長の時代を超越した国際感覚が察せられる。

彌助は本能寺が炎上するや、信長の嫡男信忠がいる二条の御所に駆け付け、奮戰している。生き延びたが明智軍に捕縛された。光秀は彼を獣であるとしてその命を奪わなかった。これは差別か? 森羅万象への畏敬か?

同年、安土城は天主と本丸が焼失し、この原因も未だに分かっていない。大蘇鉄は樹齢千年をとうに超え、今も妙国寺で葉を青々とさせている。