さてフランスはブルターニュ地方、ミルク、バター、クリームチーズ本場の食味巡礼の旅のつづきです。ちなみにブルターニュ(Bretagne)とはブリテンに由来する名であるという。

たしかにフランス北西端に位置し、海峡の先はイギリス。ここはケルト系ブルトン人の言語、風俗が色濃く残る地域とか。たしかに、旅行中の一夜、町はずれの体育館のようなところで現地の人たちのダンスパーティーに野次馬よろしく参加させてもらいましたが、曲も踊りのステップも、ぼくにはスコットランドとかアイルランドを連想させた。

で、ブルターニュ地方、フィニステール県の中でもブレストに次ぐ第二の都市カンペール。カンペール陶器で知られた町──と前回紹介したのだが。かんじんのカンペール焼きの写真が見当たらず、それを模したこの町のビスケット缶の写真を掲げてお茶をにごした次第だが、ありました、アンリオ・カンペールの工房兼売店で撮ってきた陶器の写真が。

◉アンリオ・カンペールの工房で展示販売されていたカンペール焼き。

素朴な感じがいいですね。

赤、青、緑といった明るい色彩で描かれた、シンプルにパターン化された植物の花や葉。そこに帽子をかぶり、半ズボンやキルト(?)をはき、杖を手に立つ男の姿。ゴーギャン、ピカソ、セザンヌの作品の中にも描かれているという。素朴な感じがいいですね。

陶器のことは、もういい、スイーツだ。アンリオ・カンペール工房のすぐ近くに、お土産屋さん風のショップが。店内からバターと甘く香ばしい香りがただよってくる。もちろんクレープを焼いている香りだ。

店内の奥をのぞくと、やってるやってる! 薄いクレープを実演で焼いている。斜めの熱い鉄板(?)に溶き粉を塗り、焼き上がったらそれをロールで巻き取る。ま、クレープの紙漉●す●きといったらいいのかしら。

◉熱した鉄(?)板に。クレープの素を薄く塗ってゆく。

◉斜めの板には、すでにクレープの溶き粉が。

焼き上がるのを待つ。カメラを向けたら、少しテレたお姉さんが可愛い。

このお姉さんは多分、現地の人ではないかしら、顔の彫りが深く、体型はがっちりしている。このブルターニュ旅行中、よく見かけたタイプだ。好きです♡♡

焼き上がるのを待つ。カメラを向けたら、少しテレたお姉さんが可愛い。

◉日本に持って帰ったら、包装の中では一部コナゴナになってました。

本当に薄いデリケートなクレープです。

ちなみに、beurreはバター、dentelleとはレースのこととか。

で、そのお店で売っていたバタークレープデンテーレ。このクレープ、きわめて薄く、ちょっと力を入れてつまむと、すぐに割れてしまう。食べるときも、噛むというよりは、そっと口の中に入れて溶けるのを待つのが楽しいし、美味しい。いきなりパリパリ噛んだりすると薄い破片で口の粘膜を傷つける気がする。本当に薄いデリケートなクレープです。

ちなみに、beurreはバター、dentelleとはレースのこととか。

クレープも美味しく、かつ、その触感が面白かったのだが……、この店のレジ近く、ごく雑に陳列してあった塩バターキャラメル──これが舌ざわりが丸やかでバターの味が抜群! これもクチャクチャッと噛むのではなく、口の中でゆっくりトロトロと溶かして味わうのが○(マル)と発見。

チョコレートもそうなんですよね。美味しいチョコレートは性急に噛んでは味も存分にはわからず、もったいない。ゆっくり口の中で溶かしながら味わうものであることをブルターニュに来て遅まきながら知りました。

逆にスプーンでパクパク、ときにはクチャクチャにかきまわして食べたほうが美味しいのがデザート(フランス語ではデゼールというんですね)。とはいっても一流のパティシエによるそれは一種のアートでしょうから、そのオブジェの外観もたっぷり楽しみながら味わいたいもの。

◉イチゴのアイス。表面はクリームカラメル。

イチゴの断面が美しい(ブルターニュはイチゴの名産地でもある)。

底はスポンジバタークリーム。全体のデザインがキマっているでしょ。

イチゴの断面が美しい(ブルターニュはイチゴの名産地でもある)。

底はスポンジバタークリーム。全体のデザインがキマっているでしょ。

◉クレープに巻かれたアイス。上の葉はミント。

テーブルのタイルの数字は現地で買い求めた。

この日は旅の友の誕生日なので、その数字。ちなみに靴は針山。

テーブルのタイルの数字は現地で買い求めた。

この日は旅の友の誕生日なので、その数字。ちなみに靴は針山。

◉看板が可愛くてスナップ。

なんか昔の田河水泡の「のらくろ」みたいだなぁ。

なんか昔の田河水泡の「のらくろ」みたいだなぁ。

◉中味は2種のチョコレートに青い丸いポチ。

舌ざわりはシャリシャリ感が。オシャレなパリっ娘のお好み?

まあ、フランスに来れば、町を歩けばあちこちでチョコレートショップに出合うわけですが、ここブルターニュで驚いたのはブレストのHISTOIRE de CHOCOLAT「イストワール・ド・ショコラ」(「チョコレートの歴史」とでもいう店の名)というお店。お店に一歩踏みこむと、なぜか、高級ワインが置かれているカーブのような香りがする。これはカカオの香りだろうか、それともなにかボンボンショコラのためのベリーかなにかの香りなのだろうか……。舌ざわりはシャリシャリ感が。オシャレなパリっ娘のお好み?

などと思いつつ、店内の中ほどあたりを見ると、背丈の半分くらいの高さのオブジェからこげ茶色の生チョコレートがトロトロと流れ落ちている。いわばチョコレートの噴水。やるんですよね。フランス人って。チョコレートで、こういう遊びを。

テレビで「サロン・デュ・ショコラ」のコンテストの会場風景を観たことがあるけど、そこでは生チョコレートの滝を作っていた。壁面からチョコレートがトロトロトロトロと流れ落ちているというディスプレイ。

(もちろん、あのチョコレートはもう一度再活用できるんだろうなあ)と、子供のころチョコレートは貴重品だった戦後育ちの日本人としては考えられない光景ではあります。

このショップでのチョコレートのディスプレイは、チョコ噴水にとどまらなかった。チョコレートによるスカルプチャー、彫像が店内のあちこちに。女性の裸像もあればアブストラクトの作品もある。どうやらコンテストがあるようですね。多分、授賞作が店内に展示されているのでは。

◉なんだかアフリカの彫像のようなオブジェ。

もちろん、すべてチョコレートで。

もちろん、すべてチョコレートで。

◉こちらは縄文チックなアブストラクト。

こうなるともうチョコレートの感じがしない。前衛陶芸家の仕事?

今回の旅をコーディネイトしてくれたバター、クリームチーズ界の魯山人・O氏はこの店の常連らしく、店長らしき人と旧交をあたためている。と、その店長さん、われわれをショーウィンドウのそばに案内し、「どれでも試食せよ」のジェスチャー。こうなるともうチョコレートの感じがしない。前衛陶芸家の仕事?

それぞれ色、形の異なる小さなチョコレートがズラリと並んでいる。(え、いいんですかぁ!)と言葉にならないフランス語で話しかけるふりをしてただちに、「えーと、あれと、これと、あそこのあれも、あっ、あれもちょっと」──もう、理性と遠慮というものの歯止めがかからない。

味だって、ミントあり、フランボアーズあり、トロリとしたカラメルあり、やたらビターなのがあったりしたが、あとはおぼろ。

とはいえ、そこはこちら、ブルターニュに来てから自分なり学習した。(こういうものは、いくら美味しいからといって、噛みくだてすぐに呑みこんでしまうのではなく、口の中で、舌でもって遊びながら微妙な味の変化を楽しむ)というスタイルは守りました。そのほうが美味しいんだもの。

ところでO氏にあとで開いたところによると、「イストワール・ド・ショコラ」の店長さんとおぼしき男性は、「フランス100人のショコラティエ」に数えられる著名なクレマレック氏とのこと。

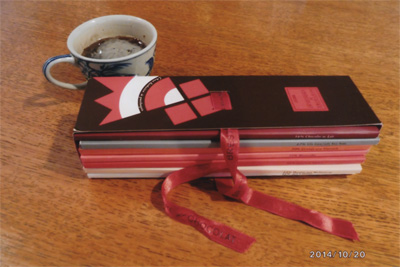

もうひとつ、この店で印象に残った一品が、そうコンサイスの英和辞典をタテに2冊、厚さも2冊ぐらいの函に7冊の薄手のノートが入ったもの。本なのかしら背文字も印刷されている。

なんとこれが、すべてチョコレートなんですね。紙のカバーの中に包装された大きな板チョコが!(もちろん、小さく割れるように溝は入ってますが)。

◉こんなデザインの豪華物。この写真にコーヒーカップが写っているということは、

結局、日本で味わうことができたのです。

もちろんO氏の心づかいで。クールに郵送されてきました。

7冊(といっていいのかしら)の味は7通りの味。それぞれ

結局、日本で味わうことができたのです。

もちろんO氏の心づかいで。クールに郵送されてきました。

67% Vila Gracinda Sao Tome

56% Chocolat au Lait

70% Guanaja pur Vénézuela

72% Maracaibo

66% Pur Caraibes

86% Equateur Alpaco

64% Manjari Pur Madagascar

カカオのプロなら、この銘柄の名もご存知でしょうが、こちらはそこまではわからず。ただ「Guanaja」グアナファは高級カカオの産地。「Maracaibo」もベネゼラの地名。「Equateur」はエクアドル。「Alpaco」はアルパコで花の香りのアロマの高級カカオ。「Manjari」マンジャリはマダガスカル語で美味しい、サンスクリット語では、香りのよい、という意味があるそうです。ま、どれも超一級のカカオのよう。

このチョコ本の合巻、手にするとズシリ! と持ちおもりが。(チョコレートって、けっこう重いものなんだなぁ)と、このとき改めて認識、というか感嘆。値段をチェックすると日本円で1万円弱くらいか。お世話になった誰かにプレゼントするとしたらかなりゴージャスでシャレているかも。しかも、出版関連の人や、本が好きな人には。

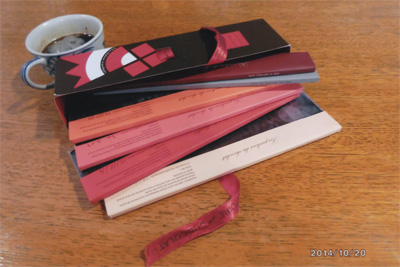

◉7冊のチョコレートの小冊子。しかも、どれも世界の厳選カカオを

用いての極上品であることはわかる。いゃー、至福、至福!

しかし、ここのチョコレート、かなり鮮度への配慮というか、ワイン同様、温度や湿度に気を配らないと、せっかくの質が低下しては元も子もなくなる。なにより、このチョコレートとチョコレートを作っている人に申し訳ない。用いての極上品であることはわかる。いゃー、至福、至福!

まだフランスの旅は残っているし、帰りの機内のあの暖かさでは、といろいろ思案した結果、目と脳に刻み込んで、日本への持ち帰りは断念した。

そういえば、そうでした。チョコレートには生クリームが必須でした。原材料のカカオは世界各国のカカオ産地から厳選輸入。それを極上のチョコレートに仕上げるためには、どうしても鮮度のいい生クリームが必要なわけである。

今回のブルターニュ行は、つまるところ、ミルクから生まれる生クリーム、ミルクチーズ、バターの恩恵を心に深く刻み込む旅となったのです。日本でスイーツを食べているときには、そんなこと意識してなかったなぁ。

この旅で、わたし、ミルク関係には少しウルサくなったかも。ケーキやチョコレートを食べるときなど、そこに使われているクリームチーズ、バターの素材をなにげなくチェックしていたりしてね。眼がウツロなときは、そんな時かもしれません。日本のパティシエの皆様、ご注意あそばせ。

に、してもカンペールの塩バターキャラメル、安くて美味しかったなぁ。日本でも作ってよ。できなけりゃ、誰か輸入して下さい。あのキャラメルをなめていると頭がよくなる気がして……。

そうか、もう一度行こう! もちろん今回のようにO氏が世話してくれたようなゼイタクな旅はできないにしても、さらにブルターニュの人々の生活レベルを知る旅はできるかもしれない。スーパーマーケットや週末のバザールも興味ぶかかったしなぁ。

◉週末に開かれるバザール。でも日曜日はどの店も閉まってヒッソリ閑。要注意!

◉なんてったって海の幸は豊富。カキはもちろん、

こんなカニもとんかちでたたいて割って食べる。しかし、現地の人はカニミソは食べない。

白ワインを流しこみながらガンガン食べる。

こんなカニもとんかちでたたいて割って食べる。しかし、現地の人はカニミソは食べない。

白ワインを流しこみながらガンガン食べる。

◉小さな入り江で海水浴をする子供たち。

◉大人は水の中に入らない。ただ日光浴をするだけ。

あとはディナーが待っている? のんびり、ぜいたくな光景。

ところで、いよいよ12月。日本でもクリスマスに向けてケーキの季節である。この時期、あえてケーキを食べるか否か微妙である。フェイントをかけて和菓子にするか。それとも静かに、「甘い生活」関係の随筆でも読みくらべてみようかしらん。フトコロを痛めて入手した伝説の小冊子「あまカラ」のバックナンバーも未チェックだし。

あとはディナーが待っている? のんびり、ぜいたくな光景。

(第13回・おわり)