ある程度、予想はしていたものの、ブルターニュ行きのあとは、地獄の季節となってしまった。しかも、よせばいいのに、すでに約束のしてあった吉田類さんとの北海道遊びと、石田千さんたちとの大阪での菊水丸さんの河内音頭を聴きまひょ会に参加したので、もう毎日が手帖とにらめっこのスケジュール・原稿〆切り確認の他は、自分が日々何をやっているのやらオボロな日々。二日前のことも、ほとんど覚えてない。

それに無理でしょ。昼過ぎから夜9時〜10時のBSジャパンの撮りの仕事、一週間に3日も、というのは。投手だったら絶対に肩こわすって。

◉札幌みやげでは人気の六花亭。今回はビスケットやバターサンドではなく、2年ほど前に売り出されたキャラメルを。

キャラメルといってもなめているとビスケットの中に大豆も。

原料の生クリーム、バター、大豆、チーズ等すべて十勝産とのこと。

にしても、類さんとの大雪山登りは笑えたなぁ。ぼくは登山なんて興味も経験もなく、しかもこの、札幌に入る当日は、朝までデッドラインのセコ原稿書き、一時間ほど仮眠をして、そこにあったアロハシャツをひっかけ家を出て、書いた原稿を羽田空港から出版社にFAXを送るという始末。キャラメルといってもなめているとビスケットの中に大豆も。

原料の生クリーム、バター、大豆、チーズ等すべて十勝産とのこと。

で、札幌に着けば類さんがリザーブしてあったG・ひろみさんもお忍びで来るという、超ゴージャス離れ家レストランで類さんの仕事をマネージメントする美女・Nさんやその友達のHさんたちと舌鼓を打ちつつ、勝手にどんどんワインを注文、グビグビ。もちろん支払いは(というか、ごちそうさま!)類さん持ち。

このあとも、類さんの新たな札幌の拠点に移り、部屋に業者さんのように積んである日本酒、焼酎の大試飲会。結局、朝の3時ごろまでだったかな。

ただ、このときの話の中で、あれッと気になったのは類さんの「坂崎さん、明日は大雪山に登りますよ」というセリフのひとことと、類さんが玄関のぼくの靴をチェックしに行って、「ああ、あの革靴じゃあ、無理だなぁ。誰か、近くのSEIYUへ行って、スニーカーかなんか買ってきてあげて」という言葉。

えっ? 聞いてないよ。ぼくが大雪山に登るなんて。聞いたのは、途中まではケーブルカーで登れ、その駅のまわりには温泉旅館がある、ということ。だから、ぼくはここ2日間のヘビーな睡眠不足を、その旅館の温泉とビールと昼寝で癒しつつ、皆さんの下山を待つという計画であったのだ。

しかし、類さん、ぼくの理想計画を鼻でせせら笑いつつ、「大丈夫です。ここにいる女性も皆登るんです。ま、山頂まで2〜3時間くらいかな、往復で5〜6時間。朝6時に迎えの車が来ます」とすずしい顔。

わかった! やってやろうじゃないの。なにが睡眠不足、なにが三日酔いの、下痢気味! ここで言い訳をして尻っぽを巻いて逃げたら東京場末育ちの男がすたる。美女たちの手前もある。「そうですか。じゃ、ぼくも登りましょう」とクールに答えたのであった。

しかし、ねぇ、これが、登り始めてたちまち深く、深く後悔しました。いわゆる高尾山のような登山道じゃないんだもの。登る急斜面の目の前に大小の岩が山崩のあとのようにころがっているガレ場だもの。しかも道巾は人ひとりがやっと通れる狭さ。これは山を“登る”じゃないでしょう、山を“這い上がる”という状態。実際、両手で岩をつかまないと登れないところも多い。

15分もたつと、ゼエゼエ、ハァハァ。体じゅう汗で、ぐっしょり。息が荒いのはぼくだけじゃない。他のかたがたも。

周りを見れば男性も女性もバッチリ、登山靴に厚手のシャツとベストにザックという完全装備。あれじゃ、余計に暑いはず、名は大雪山とはいうものの、秋、冬山ならともかく、この季節、この山登りならアロハでも汗だくでしょ、と自分の判断をほめてあげたい気持ちになる。

ところが、それからどれだけ登ったのか、左右の原を見ると、いつか図鑑で見たようなチングルマとかエゾザクラ(!?)といった高原植物が。

それもそのはず、ちょっと休むために立ち止まると、汗がさっとひき、さらには冷気でからだが冷たくなる。空気だって心なしか(じゃなかった実際に)希薄になっている。しかし絶景だなぁ。初めて見る光景だ。

さらに登ると……おいおい、雪じゃないの。夏山でしょ、なんで山の谷部分に雪が積もっているの。これじゃ、冷たい風が吹くのは当たり前じゃないの、とアロハ党としては少々心細い気持ちになる。雪渓というらしい。標高の高い山では山や日の当たらないところなどは雪が溶けず根雪として夏も残ったままになるという。山登りする人には常識らしい。それと、雲行きも怪しく雨が降ったらどうするんだろう、この道が急流の沢になるんじゃないの?

◉これが大雪山途中でのスナップ。

この道の部分だけは、道幅が広くなっている。

ぼくが手にしている帽子、手袋、スティックは類さんが用意してくれたもの。

(北海道新聞夕刊「吉田類の酒縁ほっかいどう」より)

ま、そんなこんなで、大いにビビリながらもともかくも無事下山までこぎつけて大安心。なにせ、登山中、足をくじいたり、つったりでもしたら、道巾が狭く急峻なので両側から支えることは不可能。這って何時間かけてでもひとりで下山するか、あるいは、誰かにおぶさって下るしかない。ぼくが手にしている帽子、手袋、スティックは類さんが用意してくれたもの。

(北海道新聞夕刊「吉田類の酒縁ほっかいどう」より)

やだよ、男の背におぶわれて下るなんて。「楢山節考」じゃないんだから。それに、おぶるほうもプロじゃなければ絶対無理、あの急なガレ場の道じゃ。

下りてしまえば、面白かった。札幌のテレビ塔下のビアガーデンで飲むサッポロビールの美味しいことといったら。

◉大雪山から下山後は車で札幌市内に戻る。

テレビ塔真下のビアガーデンにたどりつく。

いや、ここでのビールのうまかったこと。

類さん、ひどいよねぇ。「いやぁ、ぼくも大雪山には何度も登っているけど、アロハで登っている人は初めて見たなぁ」などと笑っている。テレビ塔真下のビアガーデンにたどりつく。

いや、ここでのビールのうまかったこと。

しかしこの苦行で、ここ2〜3日の睡眠不足や二日酔いなど、嘘のようにどっかに吹き飛んでしまった。なんか、体じゅうの細胞が全部リニューアルされた気分。人間の体って不思議ですね。かなりの無理に耐えられる。いや、かえって活性化する。 でもゴメンです、また徹夜あけに大雪山に登るのなんて。付き合うにしても途中までで下山。あとは麓の温泉とビールだ。それにアロハじゃ、やっぱりまずいよね。物笑いのタネですよ。「非常識な奴だなぁ、ああいうのが事故おこしたりするんだよね」とか、腹の中で思われたりする。

◉翌日は、北大の植物園見学のあと、大通公園を埋めつくすビア・フェスティバル会場へ。

◉注文したのは小樽ビールとジャーマンポテト。

このジャーマンポテトは東京とは違って、色が黒く味も濃い。

そうそう、札幌では「白い恋人たち」も「黒い恋人たち」も(もちろん「面白い恋人たち」も)今回は買わず、「マルセイ」のバターキャラメルを購入。ブルターニュのキャラメルの味と比べてみようとして。このジャーマンポテトは東京とは違って、色が黒く味も濃い。

そんな札幌行きのあと一週間もたたぬうちに、河内音頭だ。場所は、大阪は八尾市本町の定光寺。ここの「地蔵盆踊り」が、流し節正調河内音頭によるもの。河内家菊水丸さんが櫓舞台の上で河内音頭の熱唱。いやあ、感動しました。

舞台に立つ前、ホテルのカフェで紹介され一緒にお茶したときは、菊水丸さん、体こそガッチリ、大柄ではあるものの、語り口は物静かで、学者か研究者の印象だったのが、あの声量、延々と歌いつづけるエネルギー、呆然とするばかり。

また太鼓、ギターもイカシテました。とくにギターはときに浪曲のツレふうのノリ、またときに、これはB.B.キングかよ! と思わせる奏法。じつにもう、サービス満点のエンターテイメントでありました。一挙に菊水丸さん、そして河内音頭ファンに。

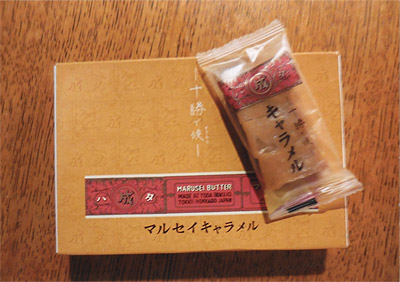

そうそう、その次の日の昼間は、ちゃんと甘い生活もクリアしてきました。何度も、その前には行っているもおの、なんか気恥ずかしく、一度も入ったことがなかった法善寺横丁の「夫婦善哉」。織田作之助の同タイトルの小説でも知られているお汁粉屋。

◉法善寺横丁の人気店「夫婦善哉」。

「入りましょう!」と誘ったが、ちょっと腰が引けている酒呑みグループ。 「甘いものも歓迎!」じゃなければ真の酒呑みではありませんぞ。

「入りましょう!」と誘ったが、ちょっと腰が引けている酒呑みグループ。 「甘いものも歓迎!」じゃなければ真の酒呑みではありませんぞ。

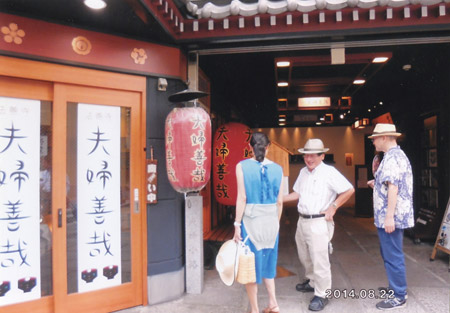

◉なるほどこれが「夫婦善哉」。1人前に2椀のぜんざいが。

小皿には塩昆布。ぜんざいには塩昆布がよく似合う。

“織田作”作品では、エンディング近く、ダメ男の柳吉と、しっかりものの恋女房(というか女房がこのダメ男に惚れてしまっているのだが)、蝶子が二人でここの善哉を食べるというシーンがでてくる。二人がヨリを戻すことを思わせる店の名でもあるのだ。小皿には塩昆布。ぜんざいには塩昆布がよく似合う。

この店の善哉は“織田作”も小説の中で説明しているように、一人前に二椀ついてくる。で、中に白玉が一つづつ。これが可愛い。味は、どちらかといえば、あっさり味か。いわばお汁粉。東京で、ぜんざいを頼めば、もっと、どろっとした小豆あんのものが出てくる。

すでに、カレーの「自由軒」へは何回か行っているので、この「夫婦善哉」で“織田作の味”文学散歩の一端はマスター。

◉織田作之助もよく通ったというカレーの「自由軒」へ。

ママの立看板が店先にドンと置かれているところが、いかにも大阪。

そのあとは、一転、焼き肉の鶴橋へ。かなり前に来た時と町の様子がちがうので勝手がわからず、蛇の道はヘビ的心強い存在のジャーナリスト、S.タクマ氏に電話をする。今ごろは神保町あたりをプラプラしているはずだ。ママの立看板が店先にドンと置かれているところが、いかにも大阪。

と、「鶴橋だったら○○か、○○。でも両方とも4時からだけど」というご案内。さらに「じつは、ぼくも、もうすぐ京都。京都なら案内しまっせ」という以外な展開。鶴橋での焼き肉は軽くすませ、一路、京都へ。で、終電近くまでの京都、飲み食い行脚となったのですが詳細は略。

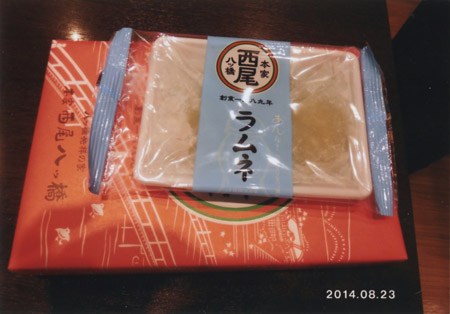

ただ、後日、スマホのカメラをチェックすると、そこには「八ツ橋 本家・西尾のラムネ」が。そうだ、京都駅で土産選びをしていたとき、ギリギリ夏季限定商品として、八ツ橋なのにラムネ!? というのに関心があったので買ったのだ。

◉京都・本家西尾の八ツ橋にラムネバージョンがあったとは!

その味に興味津々で買ったのに食べそこねた。

しかし……行きつけの酒場に寄ったとき、そこで味見をするはずだったのだが、店の人が「あら、ありがと」と言ったまま引っ込んでしまったので言いそびれて、このラムネ八ツ橋の味をチェックできぬまま、ただ空しくその勇姿だけが、わがスマホに残されたというてんまつ。

その味に興味津々で買ったのに食べそこねた。

と、とにかく、こんなありさまで……なにが言いたかったかというと、他ならぬ、前回のブルターニュ行きのつづき、ここで口に入れたスイーツの数々の報告が遅れに遅れた理由というか言い訳なのだ。

先日も、このコラムにたびたび登場してもらっている神保町のバー「S台」に、これも久しぶりに寄ると、「サカザキさん竹むらの揚げまん、食べます?」というご下問。もちろん、「いただきます!」と即答。しかし、なぜか出てこない。ややあって、登場。なんと、チンであたため直してくれていたのだ。

冷えたままでもいいのに、この心づかい。いや、あんまでハフハフと熱く、皮も一段と香ばしい。飲んでいたボルドーの赤にもピッタンコ。よし! グダグダ言い訳や愚痴をたれている場合ではない。ついに、ブルターニュ旅行中のメモや写真を整理して、その報告を。 ブレストから移動、ついたところはカンペールという古い教会ある美しい町。

◉これが典型的なカンペール焼の絵柄と色付け。

ただし、これはそれを模したビスケット入りの缶。

ただし、これはそれを模したビスケット入りの缶。

◉カンペールのケーキやさんの店内にディスプレイされたマカロン。

ここのマカロンは生菓子に近く、日もちは2〜3日。

ここのマカロンは生菓子に近く、日もちは2〜3日。

◉こんなゴージャスなケースに入ったマカロンも売られていました。

ここのラデュレは日本橋三越にも出店している。が、このケースはなかったはず。

この町は陶器のカンペール焼でも知る人ぞ人の町だが、石畳の町の横丁、あちこちにスイーツの店の多いこと! チョコレート、クレープ、マカロン、キャラメル、エトセトラ。ここのラデュレは日本橋三越にも出店している。が、このケースはなかったはず。

撮ってきたスナップ写真を示しながら、舌の記憶に語らせることにしよう。

(第12回・おわり)