ついにミルクとバターとクリームチーズの本拠地に参上することになりました。ケーキだ、クッキーだ、パフェだといったって、この、牛の乳からとった原材料がなければ洋もののスイーツの世界は成り立たない。

ブルターニュへ。「ブルゴーニュ」、ではないって。ここ三、四十年来、日本にもワインブームが到来したこともあって、フランス・ブルゴーニュという地名は、ごくごく親しいものとなった。で、バターのブルターニュと、ワインのブルゴーニュがよく間違われる。

現に、いま原稿を書いているぼく自身(いまだに残念ながらマス目に手書き──ただし原稿用紙は神楽坂の山田紙店か相馬屋というプチブランド志向……どうでもいいことでした)、つまり、こうして「ブルターニュ」と書こうとして、つい「ブルゴーニュ」と誤記してしまう。

「シゲモリさん、ブルターニュへ行きませんか? 最中やどら焼きのことだけを食べ歩いているのならともかく、スイーツのこと食べたり書いたりしているのなら、バターの本拠地で知られるブルターニュを見ておくのも、いいんじゃない。あそこは、バターだけではなく、ご存知のごとくクレープとシードルの本場ですからね。それと、そうそう、カキがいいんですよ。カキったって、そこらのカキではありません。パリで三ツ星評価のカキの養殖場で、シードル、白ワインをグビグビ、絶品のカキをカッパエビセンがわりにパクパク食べようじゃありませんか!」

と、ブルターニュのバター、クリームチーズを日本に普及させて業界でこの人あり、といわれる平成の「魯山人」O氏からのスイートなお誘い。思えば、この誘いは、今にはじまったことではなく、もう、二十年ほど前から、「機会があればぜひ」と言われていたのだ。

今回が、いままでとは違ったのは「どなたか女性もお誘いして」という話。「えっ、そうなんですか。いいの? 女性を誘って?」と急に乗り気となったそれがしは、「だったら一人じゃなくて、二人、女性二人はどうかしら。一人よりも二人のが女性同士で行動もできるからいいんじゃないかしら?」と勝手な理由を開陳して、結果、楚々とした気鋭の女性作家・Iさんと、おとぼけエレガンスなレディ・イラストレーターAさんに声をかけてみた。

お二人も超忙しい日々を送っていることは知っているが、パックツアーでは行きにくい、フランス北西の地・ブルターニュ、しかもその最も端の、その名もフィニステール(最終地という意味らしい)に、牧場やバター工場、そして、ブルトン菓子、本場のクレープにシードル、三ツ星のカキにワインetc.と、O氏より聞いていた一夜漬け的知識をのべたてると、二人とも「行きます!」と一発回答。

スタップ細胞は、あるかどうかわからなくなったけど「スケジュールはとります!」と、心強い宣言。 といってもねぇ。皆さんご同様と思いますが、海外旅行は飛行機に乗る前と、日本に着いてから後が地獄なんですよね。「しかし、この際、なんとしてでも行きましょう!」。決意も新たに、梅雨どきの、うっとおしい日本を脱出すべく団結固く九日間の日本不在を確保するために、これ勤めたのでありました。

そして、めでたく羽田に集結。エールフランス機に搭乗。ウェルカムドリンクのシャンペンをお代わりするうちに、O氏を含むわれら四名、早くも陶然たる気分となり、早や熟睡態勢となったのでありました。

◉フランスの西北端に位置する都市・ブレストのホテル・コンチネンタルにチェックイン。

覚めれば機内食の時間となり、例によってビール、ワイン赤白、食後はポルトワインと堪能して、またもや睡魔。体が、出発前にためこんだ睡眠不足をここで取り戻そうとしている。このようにしてブルターニュ九日間の旅は始まったのですが、日々の細かな旅程etc.は旅自慢の上乗せになるので略すことにしましょう。ただ、この旅の光景は、いつも美しい海岸と海岸沿いの小さなホテルとレストラン、そして古い街区に必ずあるゴシック建築によるカソリックの教会が強く印象に残りました。

◉ブレストの港に残る、かつての城塞。観光客はほとんどいない。

もちろん日本人はまったく見かけなかった。

もちろん日本人はまったく見かけなかった。

◉ブレストにほど近い海岸。風は少々つめたい。

◉美しい塔の教会。現代建築よりもモダン?

◉キリストの磔刑の物語を彫刻としたか。

聖書にくわしい人なら、それぞれの人物と役割がわかる?

とくに教会は、こちらがキリスト者ではないだけに、信仰の対象というよりは、異様な、しかし美しい歴史的建造物として、視覚的、空間的に、こちらの細胞に訴えかけてくるものがありました。聖書にくわしい人なら、それぞれの人物と役割がわかる?

ところで、かんじんのバターの話。これが驚きましたねぇ。まず、その搾乳の方法。見学したジョンアール牧場、これが、ヨーロッパで最も完璧な、最も進んだ牧場といわれるとおり、すべて自動、というかシステム化されている。

一番驚いたのが、やはり搾入。牧場で放牧されて草を食べていた牛が、乳が張ってくると牛舎をめざしてゆっきり歩いてくる。で、ちゃんと順番に並ぶ。

◉広い牧場でゆったりと草を喰む牛。

◉並んで飼(干し草)を食べる牛。きちんと整列している。

◉搾乳のためにゲイジに入った牛に蒸気による洗浄が。

搾入のゲイジに入ると、牛はちゃんと知っていて、おとなしくじっと立っている。すると自動的に乳の部分を洗浄するシャワーが下から吹き出、それがすむと、乳の部分に赤外線のビームが当てられ乳頭の位置を確認、それに搾乳チューブがスーッとセットされ、乳がしぼられる。

乳の張りがまだ十分ではないのに並んでしまった牛は、乳の洗浄もされず、そのままスルーされる。見事に自動化されている。乳の部分ではなく、顔や頭部を洗いたい牛は、別にそれ用のシャワーがあり、牛は自分でその場に行き、気持ちよさそうに水を浴びたりしている。

この自動システムにもびっくりしたが、もうひとつ、感心してしまったのは牛の意外な(?)頭のよさである。このシステムに牛自らが見事に対応、行動しているのだ。

この行程では、牛の乳はまったく見えない。O氏が、まるでチェスタートンの「ブラウン神父」みたいなセリフを口にした。

「いいバターを味わいたかったら、どうしたらミルクを見ないですむかなんです」「とった乳をなるべく新鮮なうちにバターを作る工場に搬入することにつきるんです」──と。

この牧場でとられた乳は、すぐに近くの工場に運ばれ、ブルターニュならではの発酵バター、Sill社の製品「ルガール」となる。

そのバターの味だが──いままで自分が食べてきたバターとは何だったんだろう、という驚きである。かつてスペインのあちこちを旅したとき、町のレストランやホテルのテーブルの上に、あたりまえのように置いてあるオリーブオイルの香りと味に(これまで日本で味わってきたオリーブオイルとは何だったんだろう)と感じ入ったことがあったが、今回は、それと同様のことがバターで起きた。

そうか! このバターか!

◉バターたっぷりのブルトンのケーキ。

下に敷かれている布の模様はブルターニュの旗。

下に敷かれている布の模様はブルターニュの旗。

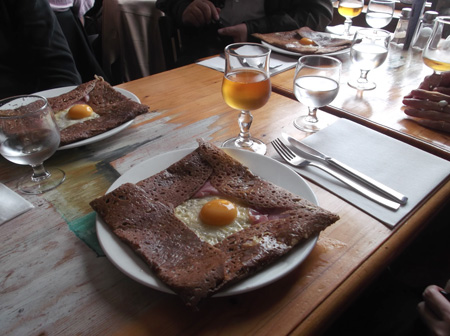

◉これぞブルターニュのクレープ。ぷっくりとした卵の下にチーズ、ハムが。

もちろんお酒はシードル。

もちろんお酒はシードル。

◉カキを養殖している海の中に何年もつけ込んだワイン(白)。

びんの表面には貝の殻が付着している。

びんの表面には貝の殻が付着している。

◉このワインに二種のカキに(丸いほうが高い!)とエビや巻き貝。

カキはもちろんだが、このエビが実に美味。

このあと、旅行中、キャラメル、焼き菓子、クレープ、アイスクリームなどを口にすることになるが、それらの味のたっぷりとした豊かさは、このバター、そしてクリームチーズに由来するのか、と合点がいった。 その、それぞれの味との遭遇は、次回で。

カキはもちろんだが、このエビが実に美味。

*

ちょっと別件、わざわざこの連載に書くこともないかなと思って放っておいたのですが、後年、ことの前後が逆となり誤解されると心外なので、やはり言っておくことにしました。

◉今年の6月号の「dancyu」の特集「甘い生活」。ぼくが「甘い生活」と題する連載をはじめたのは、去年の夏。どうでもいいことかもしれませんが忘備のため。

というのは、三、四ヵ月前になりますが、ときどきお世話になっているBar「S」へ顔を出すと、「さかざきさん、これ知ってます?」と「danchu」(6月号)最新号を見せられた。なんと特集タイトルが「甘い生活」。

Bar「S」のYさんが、いつも、このアートアクセスの「甘い生活」を見てくれているので、この特集タイトルを見て、アレッと思ったらしい。

「ま、偶然の一致でしょ」とぼくは答えました。本当にそう思ったからです。しかし……「danchu」のこの特集を企画した編集部は、ぼくの「甘い生活」の連載を見てくれていなかったんですね。これが……悲しかった。

以上です。(ところで、「甘い生活」をいつも読んでくれてる「S」のYさん! 「甘い生活」、もう少し短いスパンで書くようにガンバリます)

(第11回・おわり)