舟越家に生まれて

——学生時代のお話の前に、ご家族について伺えますか。六人兄弟のご長男(三人の姉と弟、妹)ということですが、本当はもうひとりお兄様がいらしたそうですね。

舟越 すぐ上にいましたが、生まれて8ヶ月で亡くなっています。だから今でも僕は戸籍上、次男。兄の死をきっかけに家族全員がキリスト教の洗礼を受けるようになって、僕も赤ん坊の頃に受けました。

——ちなみにミドルネームは?

舟越 ベルナルディーノ(笑)。シエナのお説教の上手な神父様だったらしいですよ。中学生くらいまでは毎週ミサに通っていましたが、今ではほとんど……。特に信仰熱心というわけじゃないけど、神のような存在というか、目に見えないなにかが僕らを見ているという感覚はいまだにあります。

——1951年の5月に岩手県盛岡市で生まれて、すぐに東京に引っ越されています。そうすると、ほぼ東京生まれですね。

舟越 ただ、むかし誰かに聞いた話ですが、人間は生まれて最初に吸った空気が一生肺の中の一番奥に残っていて、死ぬ時にそれを吐き出して終わるんだと。きれいな話でしょう。雪が降ると周りの人より僕は随分うれしがるし、積もってくれないかなあとワクワクする。結局積もらずに終わっちゃったりすると、無性に腹が立ったりしてね。そんな時、その最初に吸った空気が自分に入っているような気がしてくる。それと僕や弟は岩手県人っぽいというのか、はっきり物を言わないし、大きい声を出さないし、口喧嘩がものすごく苦手。父も親戚もそんな感じです。北欧のサスペンス映画とかドラマとかイギリスのサスペンス映画とか、ちょっと暗い感じのものが好きですしね。

——静謐でひんやりとした雰囲気のものですね。たしかに東北の空気感に通じるかもしれません。舟越家はずっと岩手県なのですか。

舟越 そうです。父の保武は「小鳥谷」と書いて「こずや」と言う所で生まれました。盛岡からもうちょっと下の方です。

——お父様が制作している姿を見て、特に印象的だったことはありますか。

舟越 こうなってこうやれば仕上がるというのではなく、崇高な何かが現れてくるまで食い下がるという姿勢ですね。子供の僕から見たら仕上がっているのに、父は悩んでいる。父の代表作のひとつに《萩原朔太郎像》がありますが、気に入らなくて途中で6、7回壊したらしいです。それで最後にダダダッと2時間ぐらいで作って、「ごはんよ」って食堂に呼ばれて、そこからアトリエに置かれたその像を見たら、「あ、出来ている」と思ったと。粗いところがあってもそこで終わりにしたという話を聞いて、完成というのはそういうことなんだと子供心に理解しました。丹念に正確に作っても完成じゃない時がある。自分もそういう姿勢は受け継いでいるような気がします。

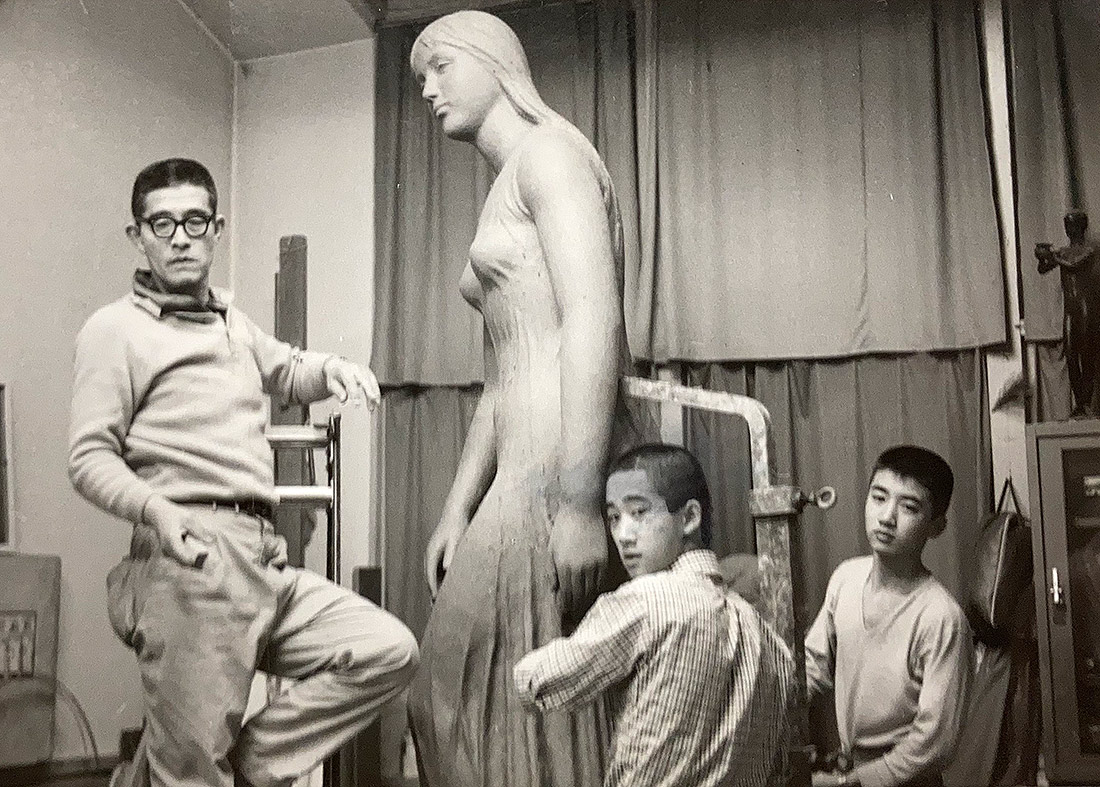

「秋田県の田沢湖に建てる《たつこ像》の粘土原型制作を弟と私とで手伝わされています」

舟越 そんなに親しい関係ではなかった。威厳があって尊敬すべき対象だったけど、そのぶん距離を感じていたし。大学の同級生が「うちの親父はよぉ」なんて話すのを見ると、ある意味羨ましかったな。たまに父が無理して砕けた話なんかすると、くすぐったいような気がして。父が言ったことを「はい」っていう感じで受け止めていましたね。

——反抗したことはなかったのですか。

舟越 思春期過ぎた頃には少し。でも一度、大喧嘩したことがありました。大学院生の頃、千葉県からの依頼で美大の学生が街中にブロンズ像を作るというプロジェクトに参加したんです。僕は習志野市の駅前に設置する銅像を頼まれて、全裸の男性像を作ることにした。粘土で作ってあとは石膏取りという段になって父が、「お前、あれ素っ裸のままでやるのか?」って言い出して。僕は裸の彫刻なら世界中に立っているじゃないかと言ったんだけど、父も結構しつこく言ってきた。父の考えとしては、薄絹で隠すとかそういうことだったと思う。あんまり腹が立ったから、鉄の棒でその作りかけをぶっ壊したんです。後で母から聞いた話では、その時、父はひどくしょげていたと。父の日記を後で盗み見したら、「取り返しのつかないことをしてしまった」と書いてありました。バカン、バカンと3発ぐらい下半身をぶっ叩いたけど、粘土だからすぐに直せて(笑)。いまでもその像は津田沼駅の北口に立っていますよ、裸のままで。

——お母様はどんな方でしたか。

舟越 物静かで我慢強い父とは対照的で、母は明るくて気が強くて何でも口に出すタイプ。若い頃は文学の道を志していたそうです。現代俳句を作っていて脚光も浴び始めていたんだけど、父が結婚を機にそういう活動を一切辞めて欲しいと頼んだらしいのです。そんな経緯は全然知らなかったんだけど、僕が40歳ぐらいの時にある日突然、実家に出版社の人が電話をかけてきて、「舟越道子さんというのは、あの坂井道子さんですか?」って。その電話がきっかけで、母は50年ぶりにエッセイや俳句を書くことになりました。

——舟越さんの作品には詩人の心というか、文学的なエッセンスを強く感じます。それはお母様の遺伝子かもしれませんね。

舟越 僕が結婚した時に母が水彩画をプレゼントしてくれて、そこに「静かな村に長生き時計が鳴る」というタイトルが付けられていました。絵と直接的には繋がらない詩のようなタイトルから、「こういうことも出来るんだ」というショックを受けました。それまで僕は「妻の肖像」「背広の男」「中野の肖像」という風に、見たままのタイトルしか付けていなかった。だけど母の水彩画をきっかけに、セーターを着た男性像に「夏のシャワー」と付けてみたり、タイトルに対する意識がガラッと変わったんです。父は父でエッセイスト賞をもらったり、やはり文才に恵まれていました。僕の作品の文学性は父と母、両方の影響じゃないのかな。

——弟の直木さんも画家であり、立体作品も手がけていました。どんな関係でしたか。

舟越 弟の影響はずいぶんありました。子供の頃から絵は弟のほうが上手いなと思ったり、それから生意気ですけど、上手さを超えたいいものがあるなと子供心に感じたことがあるんです。だから弟は絵に向いてるんだろうな、俺は彫刻向きなんだろうなとは思っていました。大人になって直木が立体をやるようになってきたら、「え、なんで?」と思いましたけどね。

——直木さんに嫉妬を抱くこととか、なかったですか。

舟越 ある程度の嫉妬は感じてましたよ。直木が作家になっていったぐらいから、僕には出来ないものを作っていっているなと。怖いほど深いと言ったらいいのかな、そういう絵は僕にはできない。ともすると僕がどんどんきれいな人物になっちゃいそうな時、弟の怖そうな、深そうな顔に時々、頭をガーンと殴られたり、ブレーキかけさせられたりはしましたね。

「弟が庭に面したドアの外で工作をしています」

美的体験と降ってきた“言葉”

——美大の彫刻科に進もうと決めたのはいつ頃ですか?

舟越 将来は彫刻家になるだろうと漠然と思ったのは小学校3年の時。「なりたい」というより「なるんだろうな」って。高校2年の夏休み前に突然父から「お前、将来どうするんだ?」と聞かれたので、「彫刻をやりたいと思う」と答えたら、「じゃあ夏休みにデッサンの夏期講習に行ってみたらどうだ」と勧められて代々木ゼミナールに通い始めたんです。

——その後1年浪人して東京造形大学に進学されました。どんな学生生活でしたか。

舟越 大学が遠かったので下宿したり、アパートに入ったりしていました。授業もほとんど出席したし、課題の人体も真面目にやったけど、作家として進むべき方向は見つけられないままでした。もともとのんびりした性格だし、恥ずかしいぐらいに自分で動き始めない。初めての海外旅行も2番目の姉が勝手に決めてきたくらいです。大学3年の時、イタリアで美術を巡るツアーでした。そのパックツアーから外れて当時ベルギーにいた姉と《フィレンツェの婦人像》を見にパリのルーヴル美術館に行ったんです。父とお袋から絶対に見逃すなと言われていたのですが、現物を見たら「彫刻に恋ができるかも知れない」と思うほど感動しました。「出会った」という感じです。手で作ったものがこんなにも生きているように存在し、しかも美しくて、訴えてくる。「こういうリアルな表現もアリなんだ、だったら現代でもこういうことが出来るはずだ」と思いました。僕の作風に大きな影響を与えた作品の一つです。

——当時、他にも影響を受けた作品はありましたか?

舟越 兵馬俑を見た時もショックでした。大学3、4年の時、出土したばかりの兵馬桶の映像がテレビのニュースで流れたんです。見た瞬間、「こんなものが出てきたら俺がやることは残ってないじゃないか」と、本気で思いました。一体一体の出来の凄さもだけど、ダイナミックにバーっと並んで、半分土に埋もれているような映像を見たらもう……。別に美形の顔じゃなくても徹底的に迫ることで、こんなにも強く何かを訴えてくるんだと、打ちのめされました。結婚してすぐ家内をモデルにした胸像を作った時、今のように目は入れていませんが、兵馬俑のような追いかけ方だけどそれとはまた違った、自分なりの表現が出来たという感覚がありました。他にも、フィレンツェのバルジェロ美術館にある作者不明の若者の胸像やブリヂストン美術館にあるブールデルの《アナトール・フランス像》からも、今の僕のスタイルに至る具体的なヒントをもらっています。

——貴重な美的体験ですね。

舟越 作品に感動したという話ではないけれど、大学3年頃、とても大きい体験をしているんです。高尾駅から友人とタクシーに乗って学校に向かう途中、学校の裏にある小さな山が見えてきた。すると突然、「あの山は俺の中に入る」という考えというか、言葉が浮かんできました。「えっ、どういうこと?」って、ものすごく驚いて。一体自分に何が起きたのかはっきりしないまま、しばらく不思議な経験として自分の中に持っていました。それから7、8年経って木彫で半身像を作るようになってから、「あの時の言葉は、人間の想像力は山でさえもしっかり捉えてしまう、それぐらい大きいものなんだ」ってことに、ふと気づいたんです。「じゃあ山が小さく見えるような人物像を作ろう」と思って、肩に山が生えた作品を作り始めたのです。あれは、とても大事な出来事でしたね。

背後にある左から2番目の彫刻は藝大で制作した裸婦像。

1番右の彫刻は造形大で制作した裸婦像。

——何処かから言葉が配達されてきたのですね。何処とは自分の内側かもしれないし、外側かもしれない。

舟越 僕は考えることがどうも苦手で、「思う」ことで終わってしまうところがあるんです。その代わり、柔らかい網のようなアンテナを常に張っている。そうすると良い言葉がやって来たとき、逃さずにパッと捕まえてメモをとる。理路整然と結論に向かうのではなく、こういうこともある、ああいうこともあるという風に全部をまとめて置いておくと、いつか何らかの形でそれらが繋がって「わかった」ということになる。言葉としてやってくるのを待つばかりで、努力が足りないなという気もするけれど。

——そうやって日常的に感性を研ぎ澄ませているから、何かが現れるまで食い下がるという制作が可能になるのですね。そこまで「思う」ということを深めている方は、現代では稀有だと思います。もっとも努力すれば誰もが出来るかというと、そうは行かない気もします。深い森を歩くようなアプローチには冒険心も必要ですね。

舟越 学生時代に木彫をやって、冒険心はある程度必要なんだと思いました。自分の作風を探すということは未開拓の土地を開拓することと同じなんだと。

友人たちからの影響

舟越 冒険心といえば以前、森村泰昌さんの話を聞いて「命がけでやっているんだな」と尊敬の念を抱いたことがあります。彼はよく全身にボディペインティングしますけど、塗っている間は一切動いちゃいけなくて、途中で皮膚呼吸が出来なくなって何度も失神したというんです。一見、面白おかしいことを、ものすごく真面目に命懸けてでやっている。その半端じゃない真剣さに心が打たれるし、冒険心と聞くとまず彼のことを思い出しますね。

——学生の頃、友人から影響を受けたことはなかったですか。

舟越 予備校で一緒だった大喜田隆夫という年長の友人がいます。彼は4浪して、僕と同じ年に東京造形大に進学しました。石膏デッサンは上手かったけど粘土はそれほどでもなくて、でも3年の頃だったか人体の塑造で全く見たことのないような凄いものを作っていたんです。胸の形の認識の仕方だとか、単純に言葉に出来ないんだけど、人体という立体がどんな形ならこの空間に負けずに立っていられるか、各パーツがどう積み重なれば倒れずに確実に立っていられるか。そんなことだけを考えて作って、見た目の「らしさ」なんか無視なんですよ。集中力も凄まじくて、大喜田さんが作っている間、気になってどうしようもない。僕みたいな奴が他にもいましたね。休み時間にこっちでワイワイやっていると「うるさい!」なんて怒鳴られたりしてね(笑)。結局彼はそれを石膏取りせずに、授業が終わったら壊しちゃったんですけどね。でも僕はその後、彼が作りかけたあの形を意識するようになりました。特に胸の形を考える時、すごく影響を受けましたね。大学の先生達が教えてくれること以上に、大事な事や真実がそこには詰まっているような気がしました。残念なことに彼は奥さんと子供を残して 25、6歳で早世しました。彼が作った小さな粘土のトルソーを型取りしたものが、そこに(アトリエの出窓を指して)置いてありますよ。

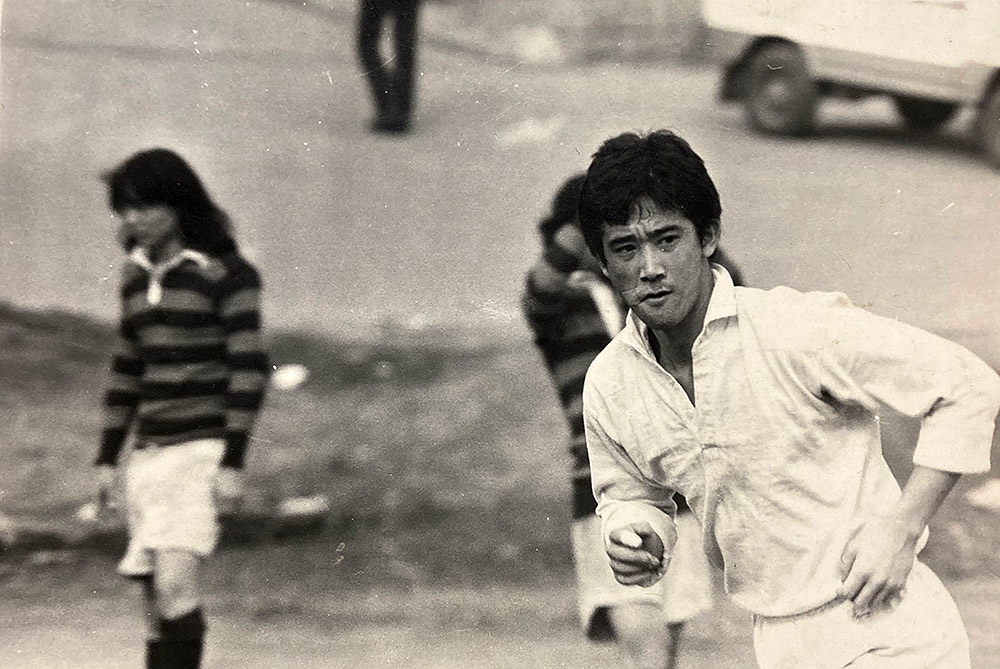

造形大では概ねみんなと仲が良くて、学園祭では「ずっこけ」という居酒屋をやって楽しんだり、3年の時はどうしても高校でやっていたラグビーがやりたくてクラスメートなどとラグビー部を作りました。卒業前に一度だけ多摩美と対戦させてもらって。藝大の大学院に行ってからもラグビーには夢中で、当時、澄川喜一先生に呆れられましたよ(笑)。

「藝大の大学院では、藝大のラグビー部がしっかり活動していたので、かなりがんばりました」

——東京藝大のラグビー部は歴史もあるし有名ですね。大学院での友人関係はどうでしたか。

舟越 大学院で僕にすごく影響を与えた一人は、彫刻家の深井隆です。僕が大学院2年の時だったかな、一学年後輩だった深井と5、6人でお茶を飲みながら話していると、「作家はただ美しいものを作っているだけじゃダメだ」と深井が言ってきた。それに対して僕は、「本当に美しいと思えるものならば価値があるだろう」と言ったら、「作るものと自分との兼ね合いを意識しなくては作家とは言えない」と言ったんです。「そうかな?」とか、こっちも食い下がってしつこくやっていたら他の連中が「いい加減にしてくれよ」って(笑)。でも、この時に聞いた深井の考え方は、僕にとって大きな学びでしたね。

——大学院時代に函館のトラピスト修道院の聖母子像を手がけるという、学生としてはとても大きな仕事をされていますね。

舟越 函館でレストランを経営していた叔父が、僕に施主の名前を伏せて「函館の教会が桂君にちょうど良さそうな仕事をくれるらしいぞ」なんていう調子で電話してきたから、あまり深く考えずに函館に行ってみると、「君は、トラピスト修道院って知っているだろ?」って。「えぇ!ちょっと待ってくださいよ」と(笑)。あの聖母子像を手がける時、大学の長沢市郎先生が楠の木をすすめて下さいました。実際に使ってみると楠は彫りやすくて相性が良かった。「この木なら何か作れる」と思えたし、木彫家としてやっていかれるという気持ちが芽生えました。あの高さ2メートル20センチの大作は僕が一人の作家であることを初めて意識して作ったもので、修道院の礼拝堂の正面に設置されています。

——美術家になるために最も大切なことは何でしょうか。

舟越 個人は皆それぞれ人類で初めての存在なので、自分自身になりきって作品を作ることだと思います。そうすれば誰も見たことのない初めての作品が生まれるはずだし、それこそが本当に新しいものと呼べるはずだと思っています。

——「自分自身になりきる」という意味を、もう少し教えてください。

舟越 自分の目や考えになりきるということは、思っている以上に難しいことです。自分になるんだから何もしなくていい、「はい、これ自分でしょ」というわけには行きません。研ぎ澄まして、とことん向き合って、作っていく。そうするうちに自分だけのものが生まれてくるはずです。先達が苦労してドアをこじ開けてきたような行為を、自分達もしなければ。多少下手でも、アーティストには自分で自分のドアを開けるという姿勢が必要です。そうやって自分流に学んで、ものすごい技術を身につける人も出てくるんです。例えばルシアン・フロイド。はっきり言って彼は異常者だと思います。『ルシアン・フロイドとの朝食』という彼の伝記を読むと人間じゃないような、あるいは鬼みたいであり、異常者であり……。僕は以前、ロンドンの画廊街でたまたま実物を見ましたが、絵の具の食い付き方も絵肌も、たまらなく美しいし、執拗だし、訴えてくる。たとえ大股開きの裸体の絵であっても、自分を研ぎ澄まし、食い下がって描いているから、品格さえ感じるのです。メムリンクを思わせるような、北方ルネサンス風の崇高な雰囲気のものもありました。「自分になりきる」という話ですが、彼は徹底して自分になりきった画家であり、同時代を生きた人物として、僕にとってすごく大きい存在ですね。

(2021年5月4日、舟越桂アトリエにて)

■美術家略歴

舟越桂 FUNAKOSHI Katsura

彫刻家 1951年、岩手県生まれ。1975年、東京造形大学彫刻科卒業。1977年、東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。主な展覧会に、西村画廊(1985-)、「第43回ヴェネツィア・ビエンナーレ」(1988)、「ドクメンタIX」(1992、ドイツ)、「舟越桂展」(2003-04、東京都現代美術館他5館)、「舟越桂 夏の邸宅」(2008、東京都庭園美術館)、「舟越桂 私の中のスフィンクス」(2015-16、兵庫県立美術館他3館)、「舟越桂 私の中にある泉」(2020、渋谷区立松濤美術館)など。主なパブリック・コレクションに、東京国立近代美術館、メトロポリタン美術館(ニューヨーク)など。国内外で高い評価を得ている。舟越桂 OFFICIAL SITE http://www.katsurafunakoshi.com