その⑯ 画・文ともコッテコテの芸術魂──小出楢重

これまで、この連載で取り上げた美術家は、いわば“東京派”の人達であった。今回は関西へ飛ぶ。画風も、また文章もコッテコテの小出楢重。

ところで、この連載、十五回目の岩田専太郎の章から、ずいぶん間があいてしまった。例のごとく、言い訳ですが──(まるで、なかなか原稿に取りかからない戦前の貧乏私小説家のツブヤキみたいな気分だけど)──雑誌連載をしていた永井荷風関係の360頁分ほどの原稿をあれこれ補筆、やっと、今年の新春、当・芸術新聞社より『荷風の庭 庭の荷風』(装丁・間村俊一氏)として刊行にこぎつけることができた次第。

クタクタになりながらも、ホッと一息(さて、すでに資料関連は取りそろえ、あとは執筆に入るだけ)とスタンバっていた「小出楢重」にとりかかろうと思っていたのに、こと、意に反して、荷風本のパブリシティやら、ありがたくも二つの講演会のお話やら、原稿の依頼やら、二度目のコロナに感染するやらで、あたふたしている間に数ヵ月がたってしまった。

しかし、これまた、いつものように、部屋の隅には、すでに出を待つばかりの、小出楢重関連本が小山のように積まれている。この数ヵ月、その小山を視線に入れつつ月日を過ごしてきたわけです。

|

|

某大女優さんからのいただき物 |

||||

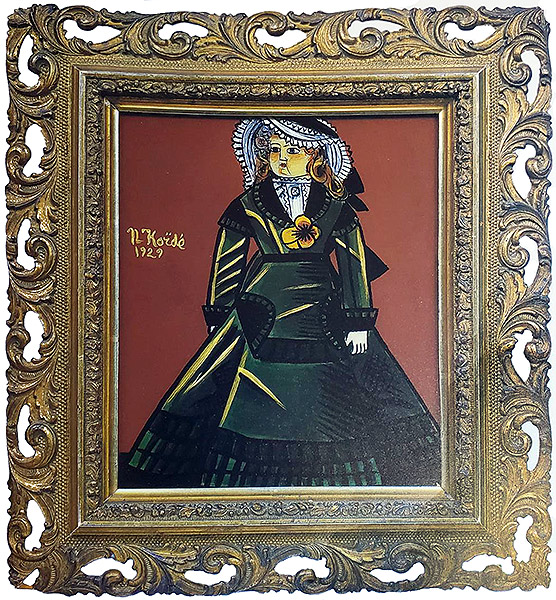

いや、本の山ばかりではなかった。じつは、これはもちろん自慢なのですが、部屋の壁側に並べて立ててある植物図鑑の上には、小出楢重の仕事のうちの、大切な一分野、「ガラス絵」が置かれている。この、葉書よりも二まわりほど大きなサイズの額装の、横たわる裸婦像は、じつは戦後映画史に輝く、大女優さんから数年ほど前にいただいたものなのです。

お会いした時の会話や手紙のやりとりの中では、楢重の話など一度も出なかったはずなのに、あるときその方から送られてきた包みを開けたら、パッキンの中は、アンチックな額装の楢重の裸婦ガラス絵だったのです。“美貌のインテリ女優”といわれていた方ですが、(楢重とは、さすがだなあ!)と、その贈り物に驚き喜びつつ、感嘆せざるをえなかったのです。

さて、本題に入りたい。

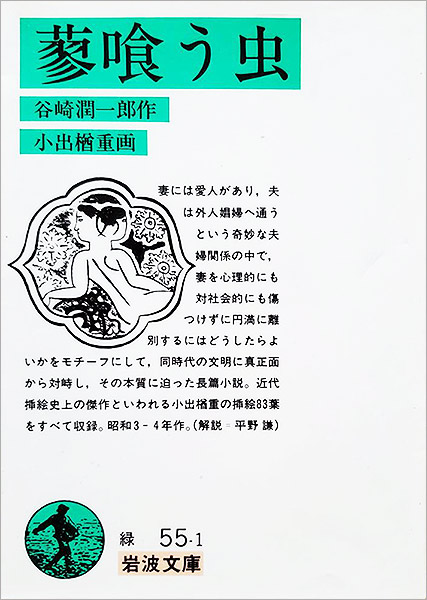

小出楢重──この画家の名と画は、画集は当然としても一般的に比較的容易に目することができる。それは一冊の文庫本、谷崎潤一郎『

|

| (中公文庫) |

『蓼喰う虫』本文中、楢重により見事な挿画 |

||||

この谷崎作品に添えられた楢重作品が、ひとことで言ってしまえば、挿画史に残る傑作。当の谷崎が、その楢重の挿し絵について、こう回想している。

|

故人(※楢重)は私からどのやうな影響を受けたか、恐らく何も受けなかったであらうが、反對に故人の藝術が私に及ぼした感化の跡は可なり大きい。あの「蓼喰ふ蟲」の挿繪時代に、遅筆の私が故人のかゞやかしい業績に勵まされつゝ筆を執った一事を回想するだけでも、思ひ半に過ぎるのである。(楢重の『大切な雰囲気』の谷崎による「序」から)

|

||||

|

|

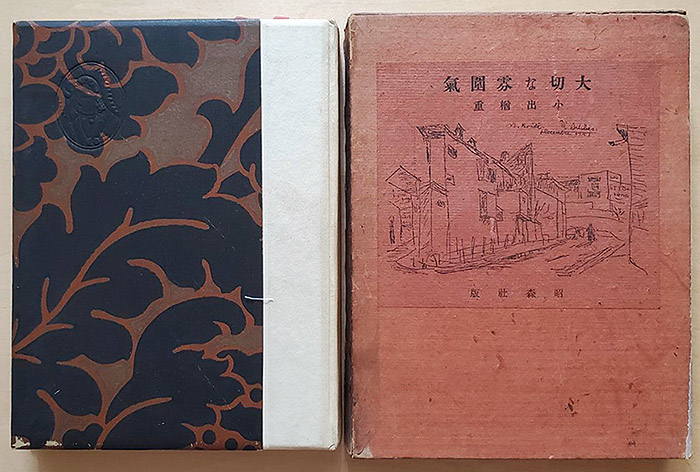

昭和11年『大切な雰囲気』(昭森社)

|

||||

と谷崎に言わせた楢重だが、本業は油絵画家であり、また好んでガラス絵作品も多く残した美術家である。この画家は一方、

彼に四冊の随筆集がある。

|

『楢重雑筆』(昭和2年 中央美術社) 『めでたき風景』(昭和5年 創元社) 『油絵新技法』(昭和5年 アトリエ社) 『大切な雰囲気』(昭和11年 昭森社) |

||||

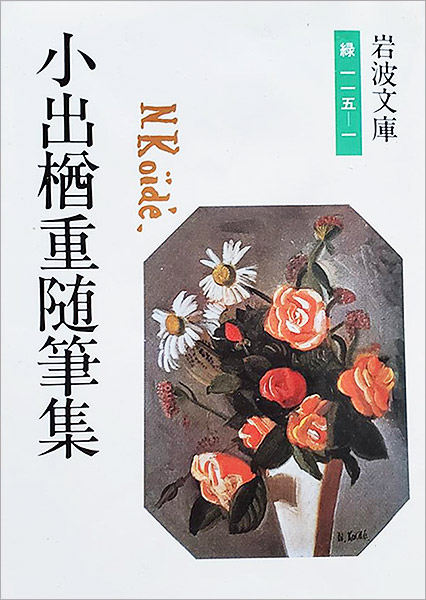

ただ、これら5冊とも今日では、インターネットで検索して入手しようと思えば必ずしも困難ではないかも知れない。しかし、状態が良いものであれば、そこそこの値となる。一般にはやはり岩波文庫の『小出楢重随筆集』(1987年 第一刷)が楢重の挿画も多く配され、巻末の芳賀徹の行き届いた良き解説もあってありがたい。

|

(岩波文庫) |

『小出楢重全文集』 (五月書房) |

||||

|

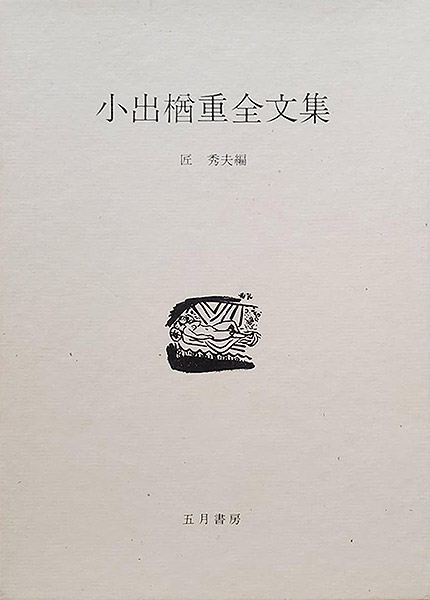

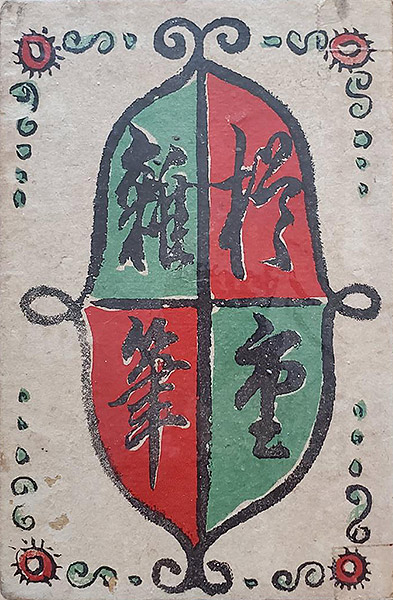

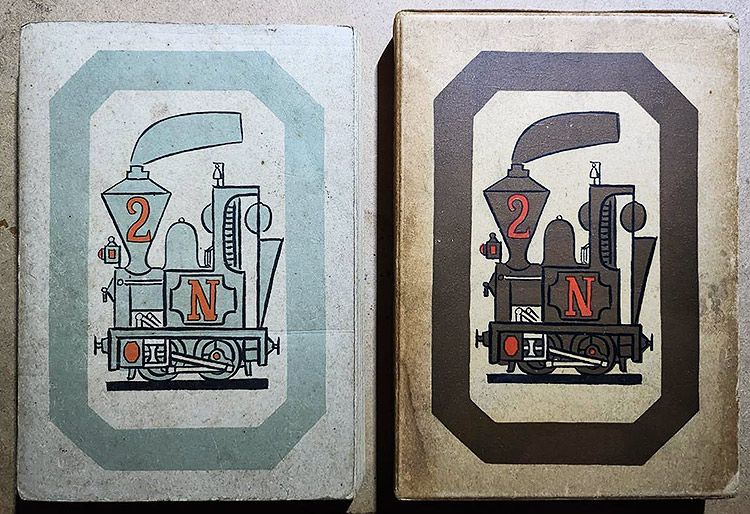

楢重自装の(左)本体と(右)函 |

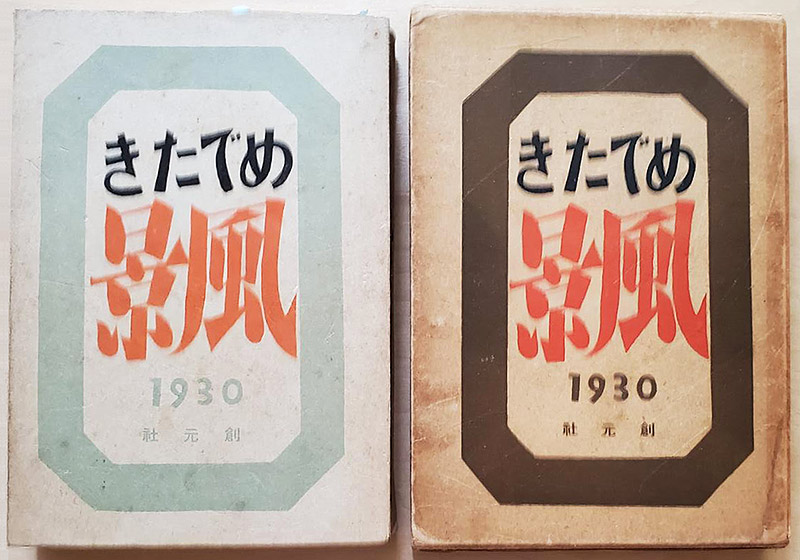

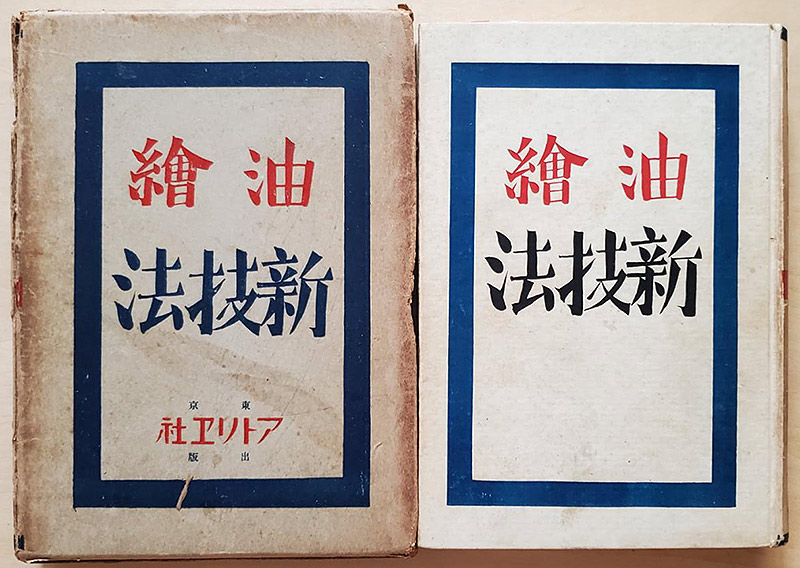

同じく昭和5年『油繪新技法』(アトリエ社)。タイトル書き文字も楢重による |

||||

とはいうものの、せっかく手元に戦前の楢重本があるので、その四冊をプラスチックケースから取り出し、手にしたい。ぼくにとって、戦前(昭和はもちろん、大正、明治期)の本は、テキストとして読むだけではなく、しばしその姿を眺め、触れ、もてあそびたいのです。

まずは『楢重雑筆』。すでに記したように昭和2年刊。楢重、最初の随筆集。ぼくの所持している本は残念ながら“函欠”。函のデザインが見たくて「日本の古本屋」で検索すると、三冊のみの在庫で函付は一冊。「函ヤケシミ 本体背ヤケ 三方シミ」の状態で、7,000円とあった。

デザインは本体表紙と、まったく同様。なんとなく安堵した気分で、本を手にする。表紙はボール装。いかにも楢重による、一見雑に書いたようなタイトルの文字と装飾的なデザイン。本文の紙質は、大正末から昭和初期本によくあるマットで

|

|

(中央美術社) |

||||

文章を読んでみよう。せっかくなので岩波文庫には収録されていないものを選ぼうか。しかも画業関連ではない“雑筆”を。

「大阪古物の風景」より紹介する(※漢字の旧字は新字に改め、随時ルビをふる。※楢重は、今日のルールとは異なる、彼、独特の句読点の使い方をしています)

|

私は広い川よりも町の真中の、家の尻と尻との間をば窮屈に流れている、此の掘割が大変好きです。 この堀川には、狭くて小さな橋が沢山かゝってゐます、大体、橋と言ふものは、広くなればなる程、道路に見えてしまって、橋の感じがなくなるものであります、此の辺りの橋こそ、今 |

||||

|

中にも、薩摩堀の近くに、名を忘れて残念ですが、一つ、最も狭い橋があります、人力車が一台漸くにして通り得ると言う程のもので、しかも橋上の眺めは中々よろしい、一度記念の爲めに渡って置く価値はあります。

|

||||

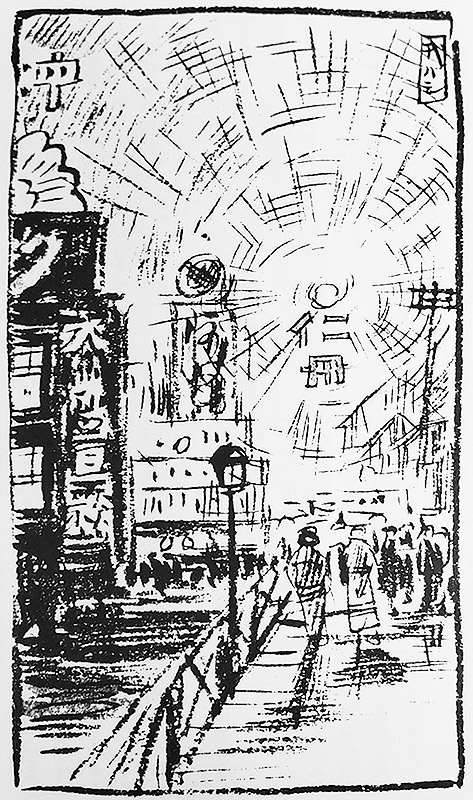

次は「散歩雑感」と題する文。まず、書き出し「私は毎晩散歩する癖がある」と始まり、対して、「散歩は、大嫌いだという」国枝君(※同時代の幻想・怪奇の作家の、国枝史郎のことだろう?)の言を紹介しつつ、夢を見ることも、一種の寝ながらの散歩ではないか、という話になる。

そして現実の散歩のことに戻って

|

東京は何と言っても広いから散歩には |

||||

|

|

この小さな額縁も古物のよう |

||||

このあと「散歩雑感」は、東京と大阪の街の散歩向き不向きの話、に移る。大阪の地元人、楢重は大阪の街を「種々様々な直接行動で満ちてゐる」ので、汚く「散歩には不適当な場所だ」という。では、そういう猥雑な大阪の街を楢重が本当に嫌っているかというと、はたして……。 おや「足の裏」と題するエッセイ、この『楢重雑筆』に収められていたのだった。岩波文庫にも収められているが前言撤回して、せっかくだから、ここで紹介してしまおう。

楢重が、幼い小学生のころは、まだ“活動写真”がなかった時代だったという。本人の文から引こう。

|

私は、随分いろ |

||||

|

|

「 |

||||

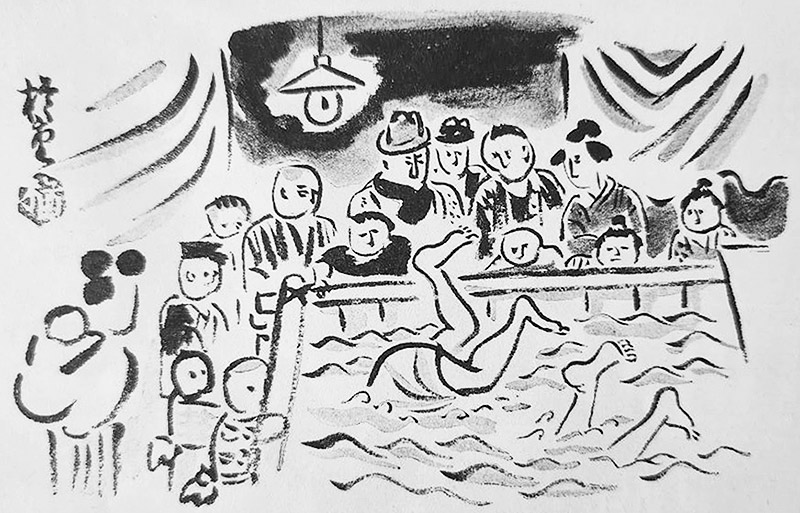

つまりは、グロテスクやエロティクなものへのめざめ、ですね。そして楢重さん、こんな思い出を語る。

|

昔、ある正月前の寒いころだった、私は千日前をあるいていて海女の手踊の看板をみた、髪をふり乱し、赤井腰巻をした海女の一群がベックリンの人魚の戯れの絵の如く波に戯れてゐるのである、それが |

||||

|

|

『戯れる人魚たち』 ベックリンはスイス生まれ19世紀末の画家 |

||||

かつての見世物小屋にあった人の劣情を刺激することをねらった、煽情的な看板絵である。海女の芸を見せるので、絵柄は当然、腰巻と胸当て、といった肉体が強調された海女の絵だろう。

楢重さん「私は以前から一度入って見たいと思ひつゝも、多少きまり悪さを感じてゐたのであるが

|

見物人が一銭を水中に投げると海女は巧に拾ふのだ、その時海女は倒立ちとなって汚水から二本の青ざめた足を突き出した、その足の裏は |

||||

|

|

|

||||

「私は、女の足の裏は今少し優美なものかと思ってゐた」楢重さんは「何はともあれ、私は一生涯忘れ得ぬ厭な感銘を足の裏から受けて小屋を飛び出した」という。そして小屋を「出てからも一度看板を見直して見たが看板に足の裏は描いてゐなかった」という。

ご丁寧にも、飛び出した小屋から「もう一度、看板を見直した」、というあたりが、いやはやなんとも、という感じ。もともと、投げられた一銭を、取るために逆立ちになってもぐる海女の、足の裏に目が行く、というのが、並の視線ではないのかもしれない。

エロ好みの男たちは、逆立ちによって浴槽の水の面から突き出た太ももや赤い腰巻で危うく隠された腰を見るのではないか。そういうたぐいの、アワビ採りならぬ“一銭取り”のショーなのではないか。

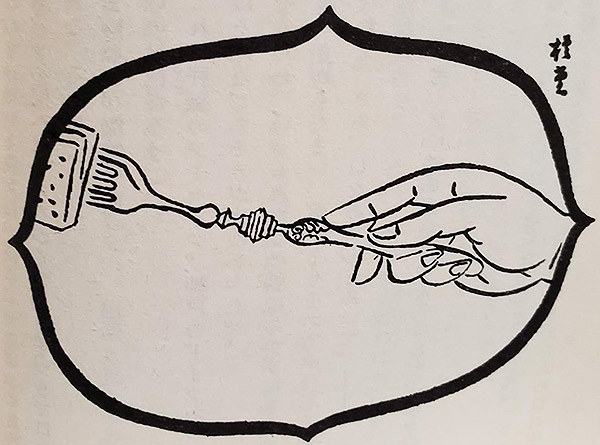

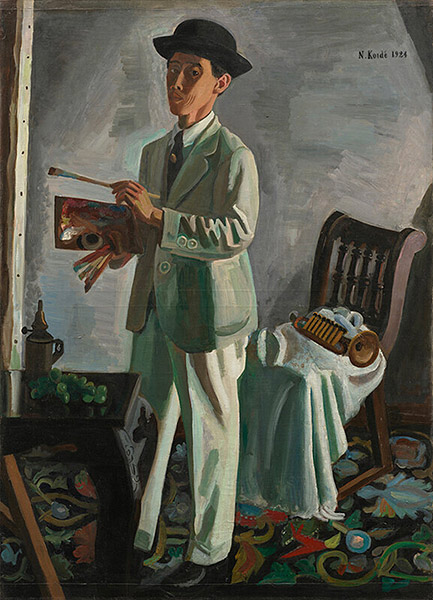

この一文をものした楢重さんは、そのときのシーンを自ら挿画に描いている。この絵を見ると、水中、逆立ちの海女も、それを好奇ぶかげに見る客も(子供も多い)、なんとなく楽しそうだ。楢重さんが「一生涯忘れ得ぬ厭な感銘」を受けたという、彼女たちの足の裏や足の指も可愛い。なにより、夜の見世物小屋の雰囲気がいい。 ここらで『楢重雑筆』を切り上げて『雑筆』から3年後の昭和5年刊行の『めでたき風景』を見てゆきたい。 と、ここまで書いてきて、小出楢重の挿画やガラス絵作品については一部、図版で紹介してきたが、本業の油絵を掲げていないことに気づいた。小出楢重という名を見ればあの『Nの家族』(1919・大正8年)、『帽子をかぶった自画像』(1924・大正13年)や『裸婦』シリーズ(主に昭和初期)を思いうかべていただけると独り合点していたためである。

|

『Nの家族』(大正8年) |

(大正13年) |

||||

とくに、果物をみつめる幼い子を間にはさんだ妻と帽子をかぶって煙草をくわえる、楢重自身を描いた『Nの家族』や、白い夏服のスーツにネクタイ、黒い帽子をかぶり、手には画板や絵筆を持つ、モダンな感じの自画像は、展覧会や画集で一度でも接したら、まず忘れられない、なんとも存在感のある強い印象を、見る者に与える作品である。

ここで楢重の略歴を、さっと記しておこう。

|

・1887(明治20)年、大阪市の通称“ミナミ”の繁華街に生まれる。家業は当時、 「天水香」で知られた薬種商。 ・1907(明治40)年、東京美術学校(現・東京芸大)西洋画科を受験するも不合格、 日本画科への編入合格。 ・1909(明治42)年、あらためて西洋画科への転科を志望、西洋画科本科に入る。 ・1914(大正3)年、東京美術学校洋画科卒業。卒業制作は『自画像』。 ・1917(大正6)年、第八回日本産業博覧会の美術展で『静物』特選。 和田重子と結婚。奈良に新居を構える。 ・1918(大正7)年、長男泰弘生まれる。(後の『ラッパを持てる少年』他のモデル に) ・1919(大正8)年、大阪市南区に移る。第六回二科展に出品、『Nの家族』入選、 樗牛賞受賞。この作品により、ようやく画壇デビュー。(「N」とは楢重のイニシャル) ・1920(大正9)年、第七回二科展に『少女お梅の像』ほか出品。同作品が二科賞 受賞、会友に推挙。 ・1921(大正10)年、フランス、パリにて遊学。同年、ルノワールの愛したニースに ほど近い地、南仏カーニュに移動。 ・1922(大正11)年、帰国。 ・1924(大正13)年、第十一回二科展に『ラッパを持てる少年』(制作は大正12年) 『帽子をかぶった自画像』他出品。 |

||||

|

|

『ラッパをもてる少年』 (大正12年) |

||||

|

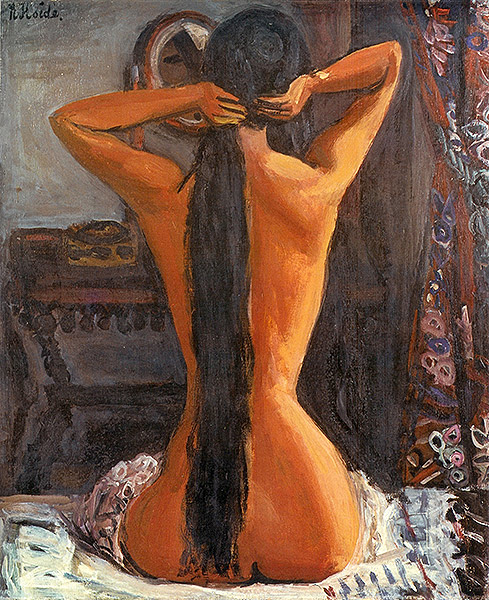

・1925(大正14)年、第十二回二科展に『地球儀のある静物』『白布を持つ裸婦』 他を出品。 ・1926(大正15)年、兵庫県武庫郡にアトリエを建設(完成は翌27年)。 ガラス絵『裸婦A』『裸婦B』を制作。 ・1927(昭和2)年、第一随筆集『楢重雑筆』を出版。第十四回二科展に『ソファ の裸女』『裸女結髪』『卓上蔬菜』他を出品。 |

||||

|

|

『裸女結髪』(昭和2年)

|

||||

|

・1928(昭和3)年、第十五回二科展に『横たわる裸婦A』『横たわる裸婦B』他 出品。大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載の始まった谷崎潤一郎『蓼喰ふ蟲』の挿絵 を描く。 ・1929(昭和4)年、第十六回二科展に『裸女の1』『裸女の2』『裸女の3』 『卓上菜果』等を出品。他に『裸女』、『桃』などを制作。 ・1930(昭和5)年、随筆集『めでたき風景』『油絵新技法』を出版。第十七回 二科展に『Aの裸女』『Bの裸女(『ソファーの裸女B』)』『支那寝台の裸女』 『立てる人形』等を出品。12月中旬、体調不良のため入院。 ・1931(昭和6)年、2月13日心臓発作のため自宅で逝去。享年43歳。 |

||||

その間、いかにも体力を消耗するような濃密なマティエールの油彩画を何点も制作。“余技”としてガラス絵を楽しみ、挿画史に残る谷崎潤一郎の小説『蓼喰ふ蟲』に挿し絵で挑戦、昭和初期に三冊の随筆集を集中的に刊行している。

また、あまりにも早い晩年に、その命を燃やし尽くすかのように裸婦の制作にエネルギーを注いでいる。

その楢重の画業の一方、文章の筆の方でも、画家の余技を超えた、楢重ならではの文章家として認められ、その随筆集が世に残された。 さて、すでに予定をしていた、第一随筆集に続く第二随筆集『めでたき風景』を手にすることにしよう。この随筆集も楢重自身による、なんとも嬉しい自画、自装本である。(書影、前出)造本は、いかにも昭和初期の紙質、モダンな造本で函入。1930年・創元社刊。

|

この創元社は1925年、大阪を本社とし、1933年には谷崎潤一郎『春琴抄』を出版、ベストセラーを生む。以降、谷崎作品を多く刊行する出版社として知られる。

また、1936年には小林秀雄を編集顧問に迎え、創元選書を企画、刊行、小林秀雄、柳田國夫らの著作を収録、話題作を多く提供する。

そんな創元社から、楢重の『めでたき風景』は出版される。改めて記すが、刊行は1930年、創元社のベストセラー、谷崎潤一郎の『春琴抄』が刊行される三年ほど前のことであった。

(小出楢重の項つづく)