その⑭ 女人の深淵に自ら飛び込む恋の殉教者

岩田専太郎と“道連れ”川口松太郎

前回に引きつづき挿画家・岩田専太郎の女性遍歴的自伝『溺女伝』を読み進めてみよう。『厭な奴』の章、

|

自己厭悪を感じるといったが、だいたい私は、どっちつかずの |

||||

|

程よくしていることが、つまるところは保身のためだと気がついた時、その卑劣さが厭になった。

|

||||

|

|

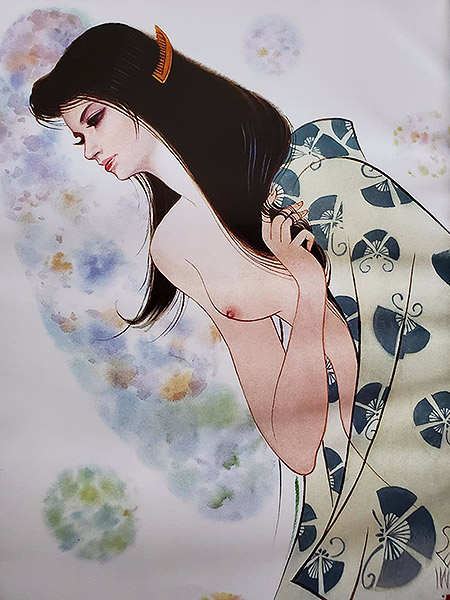

岩田専太郎ならではの世界。ぼくには黒髪にささる櫛が角に見える

|

||||

そこで、専太郎青年が思い至ったことは、程のよいコントロールの効いた、軽い遊びではなく、“溺女専心”、女人という存在の、深い淵に自ら身を投じようとする“けなげ”な決意である。

|

生きていることが |

||||

|

三十台の若さで、著名 ──年少にして |

||||

世に出での成功者だからといって、威を張り、押しが強く、周囲の人を圧するような、野暮な成り上がりの

|

|

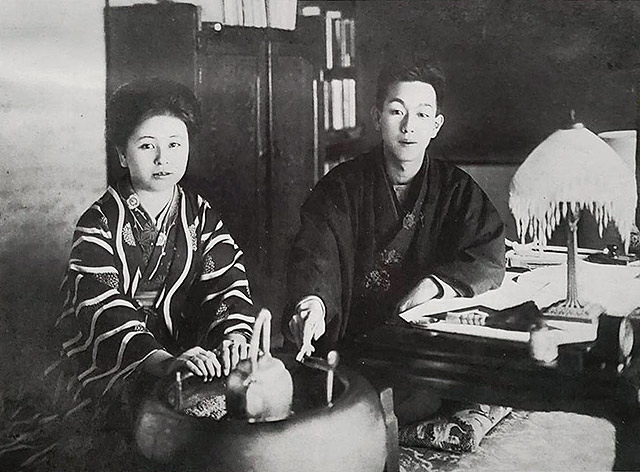

若き(大正15年)専太郎・菊江夫妻

|

||||

それはともかく、仕事関係の人たちとの付き合いでは、みごとに自分をコントロールできたが「その反動が親しいものにははね返る」。それに、もともと、若きころから文学に親しみ、文学青年の顔をもつ、この挿画家は、一躍、売れっ子になったあげくに

|

他人の書いた文章の内容によって、自分の描く絵のテーマの決定する挿絵という仕事が、自我の強い私には、根本的につらかった。

|

||||

|

私はそのころ、絵を描くことより、生きていることの方に興味があった。(中略)自分の働きで曲りなりにも、多少は思うように出来るのを幸い、遊ぶことに夢中にしていた。仕事のつらさも、その為に我慢できた。

|

||||

|

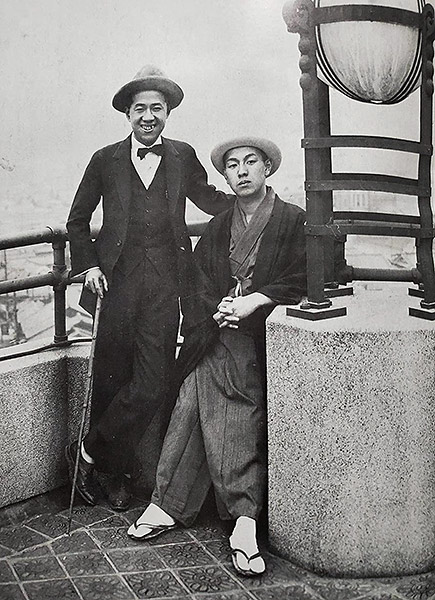

川口松太郎とのツーショット (プラトン社屋上) |

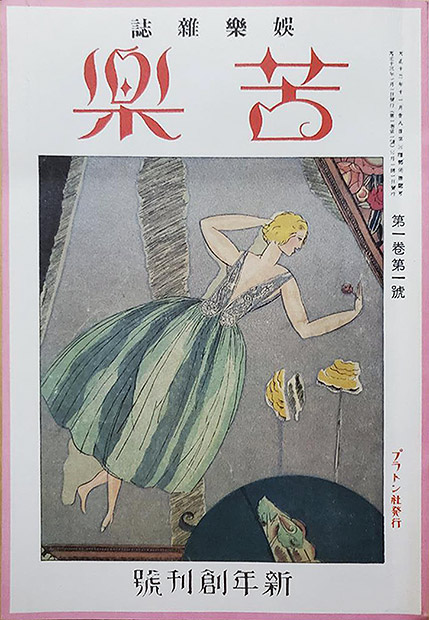

「苦楽」創刊号表紙(プラトン社) |

||||

岩田専太郎・

まずは直木賞として、今日もその名を残す直木三十五との交わりから。

|

直木さんは、私より十歳年上だった。大阪にプラトン社という出版社があって、そこの社員として |

||||

大正末、大阪・プラトン社の第一次「苦楽」と戦後の第二次「苦楽」とは版元は、全く関係ないが、第一次「苦楽」が関東大震災前後、東京からの援軍を得て、センスのいい読み物雑誌づくりをしたのに対し、第二次「苦楽」は敗戦によって無残なまでに荒廃した日本の文化を、なんとかして立て直そうという志によって生まれた雑誌である。関東大震災と敗戦、まさに名のとおり文化の復興のために「苦楽」を共にする、出版史に残る雑誌が存在したことが興味深い。

そのプラトン社に東京から乗りこんできたのが、まだ流行作家となる前の“奇人”直木三十五と、浅草生まれの川口松太郎。これに新人の挿画家・岩田専太郎が加わる。

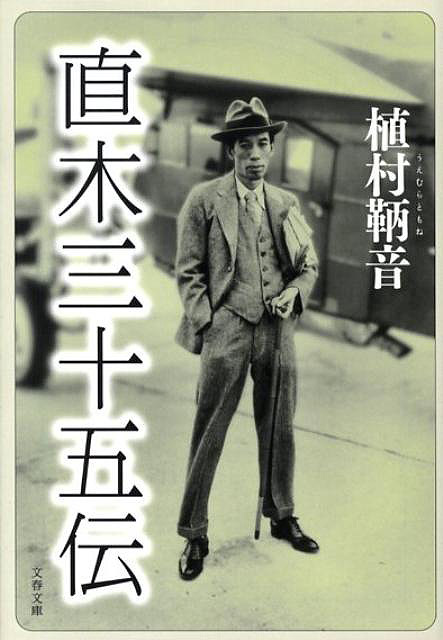

植村鞆音の『直木三十五伝』(2008年・文春文庫)の表紙に直木のスナップ写真を見ることができる。ちょっとヨレた感じの三ッ揃いのスーツ、ズボンのポケットに右手をつっこみ、左手にステッキ、頭には(ボルサリーノ?)のソフトという、無頼の雰囲気が感じられて、なかなかカッコいい。ちなみに、大正、昭和の戦前は若い人もオシャレでステッキを携えていた。

|

なんともダンディーな直木三十五。植村鞆音『直木三十五伝』(文春文庫)表紙 |

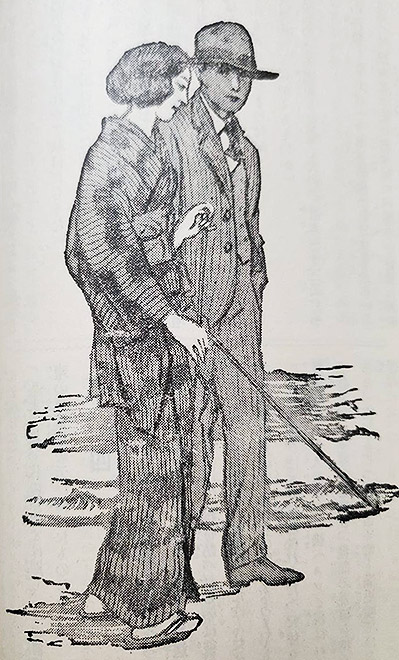

大正末期の若き男女。手には当時のシャレ者のシンボル、ステッキが。(「苦楽」創刊号、本文中の挿絵より) |

||||

岩田専太郎も、出会って、たちまちこの直木三十五に魅きつけられる。

|

「五銭あるか」 はじめて、直木さんから声をかけられた時の言葉が、これだった。(中略)五銭というのは、当時としても、まことに |

||||

川口松太郎とのエピソードも紹介したい。川口と岩田は同じ浅草育ち。プラトン社時代も

|

「お互いに若かったから、社の帰りによく一緒に遊んでいたが、──それも後輩の私の方が、お供の形になることが多かった」

|

||||

|

出てきた女中に、 「まだ、いるかい?」 と、川口は、自分の家へ帰ったような顔でいう…… 「ハイ、今お 「そうか、おれも汗を流そう」 平気な顔で、女の人が入っているらしい風呂場の方へ、ずかずか川口が行ってしまったので、私は、何がなんだかわからないまま、ぼんやり待たされた。 |

||||

|

|

これまた専太郎世界。髪の乱れに対する描写にこだわる?

|

||||

|

「ああ……いい気持になった。お前も入れよ」 と、持ち前の景気のいい声がして、ゆかた姿の川口がもどってくる。その後ろに、湯上りの |

||||

|

「店へ行くの、少し遅くしろよ、まだ六時だ」

|

||||

|

「ほんとに、この人ったら手が早いんだから、あきれるワ。アッと気がついたら、もうもうされちゃってたんだもの。」 冗談めかしてそういった。マダムの言葉に、とても実感がこもっていて、今でもハッキリ覚えている。 |

||||

|

|

川口松太郎作『獅子丸一平』の専太郎による挿し絵。二人のコンビの作品は多い

|

||||

岩田専太郎の著作に戦前の技術書『挿繪の描き方』(昭和13年・新潮社刊)の他に、戦後、この『溺女伝』を始め『女・おんな・女』『わが半生記』の三冊があることは、すでに記したが、そのうちの一冊『女・おんな・女』(昭和41年・講談社刊)裏表紙は岩田の顔写真と略歴があり、下半ページほどのスペースに「岩田のこと」と題して川口松太郎が一文を寄せている。紹介する。

|

若い頃の岩田は文学青年だった。画を描くよりも、好きな作家の作品を読むことの方が好きだった。(中略)大衆小説の挿画を描いている癖に、泉鏡花と芥川龍之介の全集を積み上げて読みふけっていた時期もある。画家としては妥協するが文学では妥協せず、その頑固さは今も同じで、美術よりも文学の方を深く愛している。

|

||||

川口が寄せた専太郎へのもう一文がある。既述の「毎日グラフデラックス別冊」、『岩田専太郎の世界 おんなⅡ 瞳』の中の「五十年のはるあき」は、このように書き出される。

|

人生の伴侶という文字は旅は道連れと同じ事で一生の道連れという意味だろう。岩田と私とは確かに生涯の道連れだった。私にとっても彼にとっても道連れ以外の何者でもない。初めて会った時はお互いにまだ十代だった。(中略) 大正初年の通俗娯楽雑誌が生活の舞台で私は読物小説を書き彼はその挿絵を書いた。文学少年には悲しい仕事であったがどれほど悲しくともそれが米代になり、部屋代になり時には遊びの金にもなるのだ。 |

||||

|

|

若き専太郎絵師による口絵。着物の柄に「百人一首」の小野小町の和歌が。まさに大正ロマン

|

||||

そんな若き二人に関東大震災が襲う。東京は焼尽、がれきの原と化し、仕事を失った彼らは、まず川口が大阪に職を求めて移り、すぐに岩田に声をかけ大阪に呼ぶ。ここから、プラトン社での雑誌づくりで、二人の“復興”が始まる。「その当時にしては高い月給であったし岩田の挿絵も二十枚平均に描いていたから二人とも

さて、このへんで、ふたたび岩田専太郎の『溺女伝』に戻り、その女人変遷、女性観をのぞいてみいたい。若き日のロマンチスト岩田専太郎は、どう変化してゆくか、あるいは変わらぬか──。