その⑫ 雪岱世界の扉が開いた労作の出現

小村雪岱の随筆を読んでいる。雪岱の挿し絵のモデル、また心の中の理想の女人像に関しては、すでに記したように、雪岱唯一の随筆集『日本橋檜物町』の中、「阿修羅王に似た女」「挿絵のモデル」「春の女」「女を乗せた船」などで語られていて、「おせん」はじめ、雪岱の作品にふれられるときには必ずといっていいほど引用もされてきた。

ところで、ぼくが、いま読み進めているのは、彼の生きた東京下町への思い、懐古、また、そこで目にした印象ぶかい情景のそれぞれのエピソードである。

前回はこの一冊のタイトルにもなった「日本橋檜物町」と題する一文。雪岱の家の隣近所に鳶の

雪岱の文から、

「この頭のおかみさんが此所でも評判の美しい人で、頭の恋女房という事でした」──めったに

さて、ここからが、雪岱ならではの、また往事(明治42〜3年頃)の日本橋檜物町界隈ならではの情景となる。

|

このおかみさんが、ひどい霜の朝など、前の晩の火事へ駆けつけて夜明けに帰って来た |

||||

|

ひどい寒さに白い手で重そうに刺子へ水をかけている姿をまことに、いたいたしくも美しいと思いました。

|

||||

|

|

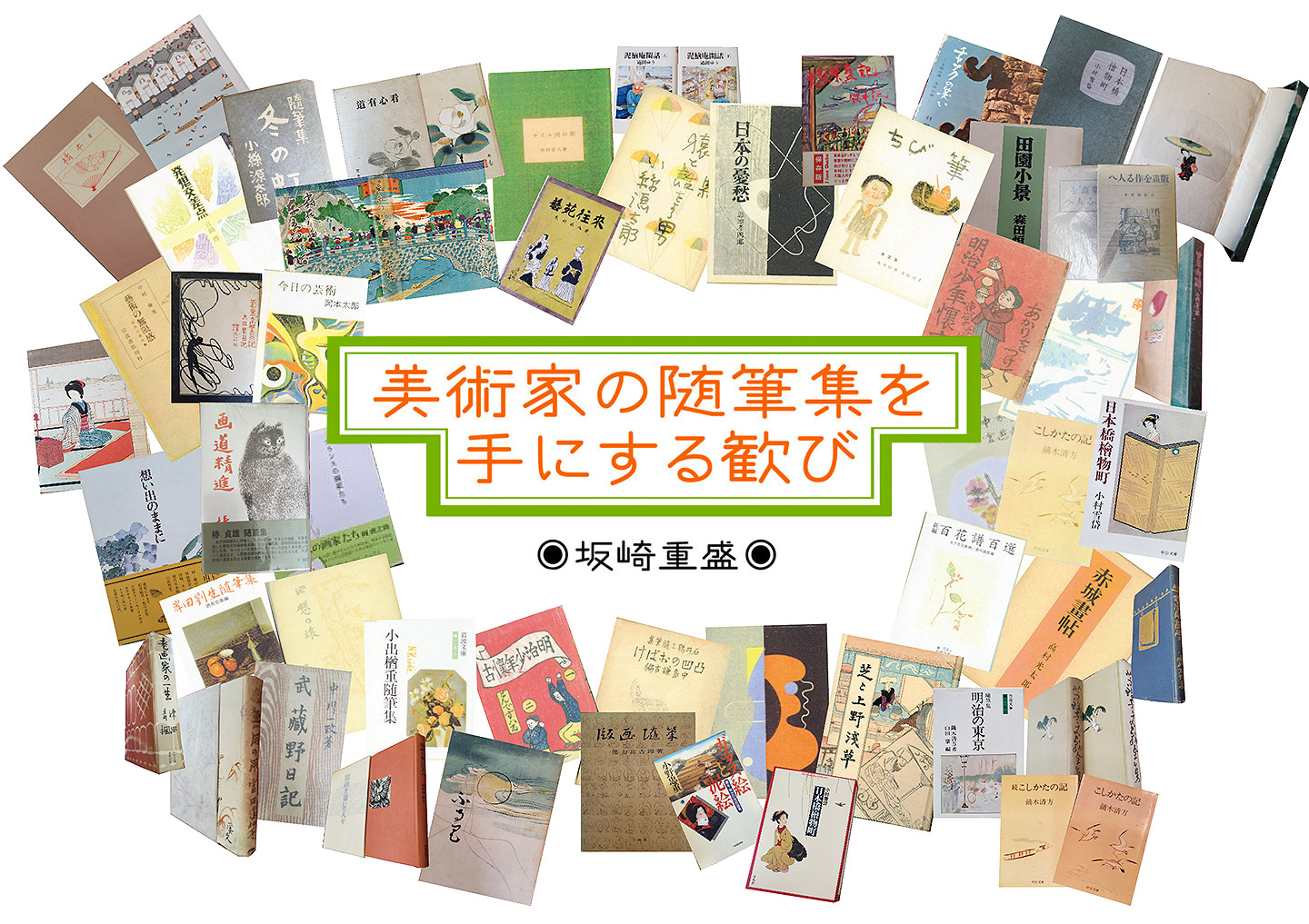

真田幸治編『小村雪岱随筆集』で、ぼくが初めて見ることができた「日本橋檜物町」の文に添えられた挿画。かしらの恋女房の「おかみさん」が寒い朝、刺子のはんてんを洗う情景

|

||||

この雪岱の一文に接して、「朝」と「夜」の違いはあるが、ぼくは古今亭志ん生が唄う(かの小泉信三先生が絶賛、心酔する)『大津絵』を思い出してしまった。こちらも鳶の頭と女房の姿。

「冬の夜に風が吹く──」から始まる。ジャンジャンジャンと鳴る半鐘の音で、頭が刺子を身にまとい火消しに出る情景で、カチカチと火打ちで送り出し、「どうぞご無事で」と帰りを祈る女房の情愛が(信三先生ならずとも)心を打つ。志ん生絶品の大津絵はCDにも収められています。

さらに、思い出してしまったが、この大津絵の「冬の夜に風が吹く」の一節が作家・山口瞳による書の額装が神田明神下の料理屋にかかっていた。山口瞳さんも、この志ん生唄う大津絵のファンだったのだな、と嬉しく思いました。

雪岱の「日本橋檜物町」の頭と女房の話から、つい脱線してしまった。つぎに「観音堂」と題される、これまた、雪岱ならではの記憶の一景をつかった文を紹介して、この随筆集を一端、閉じ、雪岱世界に関わる文章にあたってみたい。

この「観音堂」と題する浅草寺観音堂における一景の文章も、文庫判でたったの三頁。短い随筆ほど要約、紹介するのはむずかしいが、とくにぼくの心にとまった部分をピックアップしてみる。全文は、中公文庫、あるいは、平凡社ライブラリ、また、二つの文庫に未収録の(ということは、戦前、昭和十七年の高見澤木版社刊の元本にも)随筆が初めて収められた真田幸治編による『小村雪岱随筆集』(二〇一八年・幻戯書房刊)に当たられたし。

で、その「観音堂」──

雪岱は幼少のころ、生地の川越から“夜船”で(利根川を)浅草、花川戸に上って、浅草寺詣りをした記憶を初めとし、“何百度となく”浅草寺み詣でているという。

たしかに、江戸のころから川越は利根川を経路として江戸と行き来する“小江戸”と称されていた。鉄道や車による陸路に頼る今日よりも、利根の水路によるころのほうが、川越と江戸(東京)は感覚的に近かったといえる。

それはさておき、雪岱の浅草寺詣の一日、

|

初夏のよく晴れた日に、仁王門を入つて、薄群青色の空にそばだつ観音堂を仰いだ気持は今更ながら何とも申せませんでした。都会の音とでも申しますか、極々遠い雷の様な音が御堂をめぐつて、堂の中の御経や称名や鳩のたつ音や一切の音に足音まで雑つて、香のかほりと共に虚空に消えるのであります。

|

||||

|

不図見ますと、其下の黒の腰板の前に、黒い羽織を着た襟の白い鳥の女がたたんだ様になって拝んでおりました。

|

||||

|

|

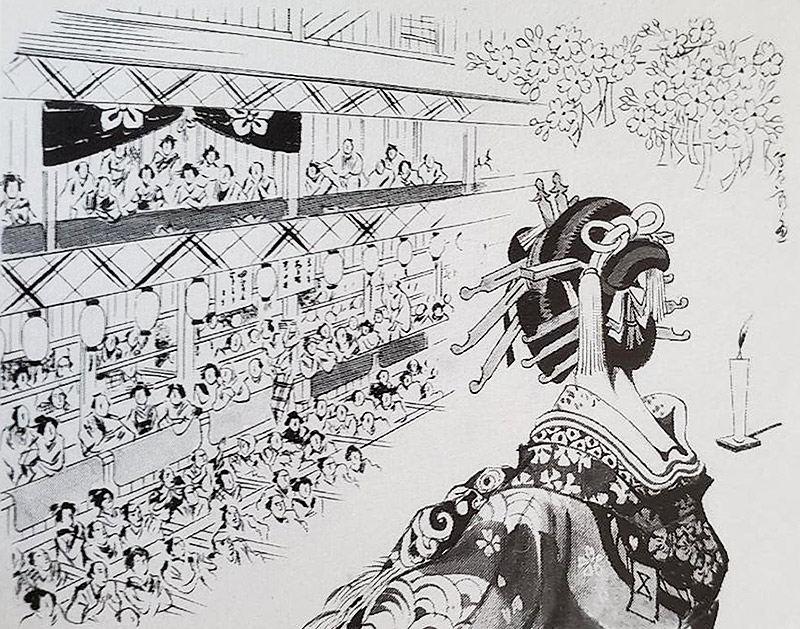

同じく『小村雪岱随筆集』中、「観音堂」の挿画。黒と白とのモノトーンのバランスの美しさは雪岱ならではの世界

|

||||

雪岱の一文で、十分にその光景が想像できたのだが、真田幸治編の『小村雪岱随筆集』では文章に添えられた、なんとも美しい挿画が収められている! しばし、その挿し絵に見惚れてボーッとしてしまうのだが、文章に戻る。

|

ややしばらくして立ったのを見ますと、ちかづきではありませんが、一ヶ月程前に銀座の資生堂で隣の卓に居た人でありました。

|

||||

香蝶楼時代の国貞描く、江戸末、退廃美の女の顔や姿態と、サイレント時代の愁いをただよわせた、まさに“つぶらな瞳”で「アメリカの恋人」と称されたピックフォード──雪岱画伯、さすが元資生堂のデザイナー!(ぼくが、雪岱デザインの香水瓶の復刻(レプリカ)を買い求めたことは、すでに自慢気に記しています)。

|

|

20世紀初頭、サイレント映画で人気女優となり「アメリカの恋人」と呼ばれたというメアリー・ピックフォード。雪岱が彼女に関心があったというのが意外というか、興味深い。「おせん」の雪岱はまた、当然のことながらモダンな感覚の画家。

|

||||

さて、雪岱の「観音堂」の一文は、このように閉じられる。

|

女の帰りましたあとで、折鶴をかかげて薩の額を覗きましたら虚空蔵菩薩とありました。

|

||||

|

|

東京国立博物館蔵「虚空蔵菩薩」。平安時代後期・国宝。なんとまぁ、美しい姿態、表情。ぜひ、見に行かねば。

|

||||

何度ものべるようだが、雪岱の描く女人像は、同じく「おせん」を描いた浮世絵師の鈴木春信に由来するとは限らない。本人も語っているように、仏像や国貞、さらには当然のことながら、西洋の美術、映像の影響あってのことと思われる。

雪岱の挿画、装丁にわれわれが魅かれるのは、もちろん、そこに懐旧の理想境、理想美があるために違いないが、かといって、その味覚は江戸前、和風の味噌、醤油、塩味のみとは限らない。そこには洋風のモダンなミルク、バター、チーズの隠し味が含まれているからではないだろうか、と“異”なことを考えたりする。

|

|

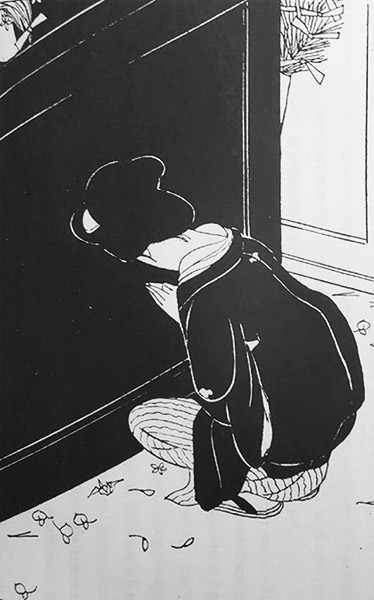

里見弴『大道無門』(昭和3年)に添えられた雪岱によるモダンな挿画(神奈川近代文学館「文学の挿画と装幀展」図録1997年より)

|

||||

平凡社ライブラリーの『日本橋檜物町』には「付録」として雪岱の人と作品を語る文章が収録されていてありがたい。ざっと、その執筆者の名を挙げておく。

挿画界の先輩格であり、雪岱に挿し絵だけではなく、本画の展覧会への出品をアドバイスしていた鏑木清方、泉鏡花や水上瀧太郎と関わりをもった久保万太郎、雪岱挿画のデビューも役を果たした「多情仏心」の作家・里見弴、泉鏡花作・雪岱装丁の「日本橋」の版元・千章館の弁護士、堀尾政弘、「おせん」「お伝地獄」の作家で、雪岱挿画を頼りとした邦枝完二、東京美術学校(現・芸大)の四年先輩の日本画家・山口蓮春、歌舞伎役者の尾上菊五郎(六代目)、新派の花柳章太郎、インテリアデザイナー・舞台美術家・繁岡

|

|

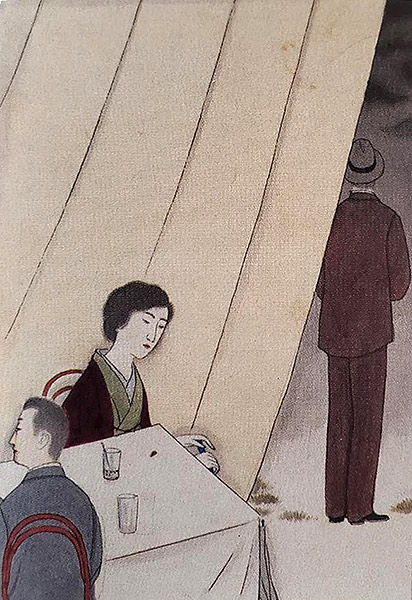

「苦楽」創刊(昭和21年11月号)の鏑木清方による表紙と第2号(12月号)中の雪岱唯一の弟子、山本武夫の挿し絵。雪岱の影響は明らか。 |

||||

当初、思っていた以上に雪岱の世界に関わりすぎたかもしれない。もう一度、星川清司の『小村雪岱』に戻って、この稿の締めとしたい。星川の書、スタイルは小説仕立て、ただし、雪岱本人による随筆世界、また雪岱の生きた時代背景、また鏡花、久保田万太郎、水上瀧太朗、鏑木清方といった作家や美術家との関わり、そして舞台装置としての演劇人との交わりが、フィクションというよりは、限りなく伝記に近い執筆姿勢で構成されている。

著者星川清司は一九二一年、台東区の生まれ。子どものころから浅草の映画館に通い、映画監督を目指すようになるが、健康上の理由から脚本家を志す。のちに藤本真澄から東宝の仕事を、さらに小津安二郎の松竹大船に迎かれる。その後、大映、日活、大映京都撮影所とも契約、市川雷蔵と出会い『眠狂四郎シリーズ』の脚本を手がけた。

一方、小説家として処女作の『小伝抄』が一九八九年下半期の直木賞に(このとき星川六八歳二ヶ月で直木賞の最年長受賞記録)。以降、小説家として『櫓の正夢──鶴屋南北闇狂言』『利休』『今戸橋晩景』そして、この『小村雪岱』などを著す。

星川の『小村雪岱』、雪岱による挿画と本人による唯一の随筆集『日本橋檜物町』でしか、雪岱世界を訪ねることができなかったなかで、この著者は雪岱を愛するファンにとっては、実に心強く、ありがたい作品となっている。

ところがさらに、この稿でも何度か図版とともに引用、紹介させていただいたが、近年(二〇一八年)の真田幸治の編による『小村雪岱挿繪集』『小村雪岱随筆集』とそれに続く『おせん』はこれまでわれわれの目にふれることができなかった図版、文章を収録、新たな雪岱世界の扉を開けてくれることとなった。

真田幸治の雪岱発掘により、またもや雪岱甦がえったのである。今後の企画展の開催を心待ちしたい。

|

|

新しい雪岱世界の扉を開いて見せてくれた真田幸治篇による二著(続けて「おせん」も) |

||||

|

|

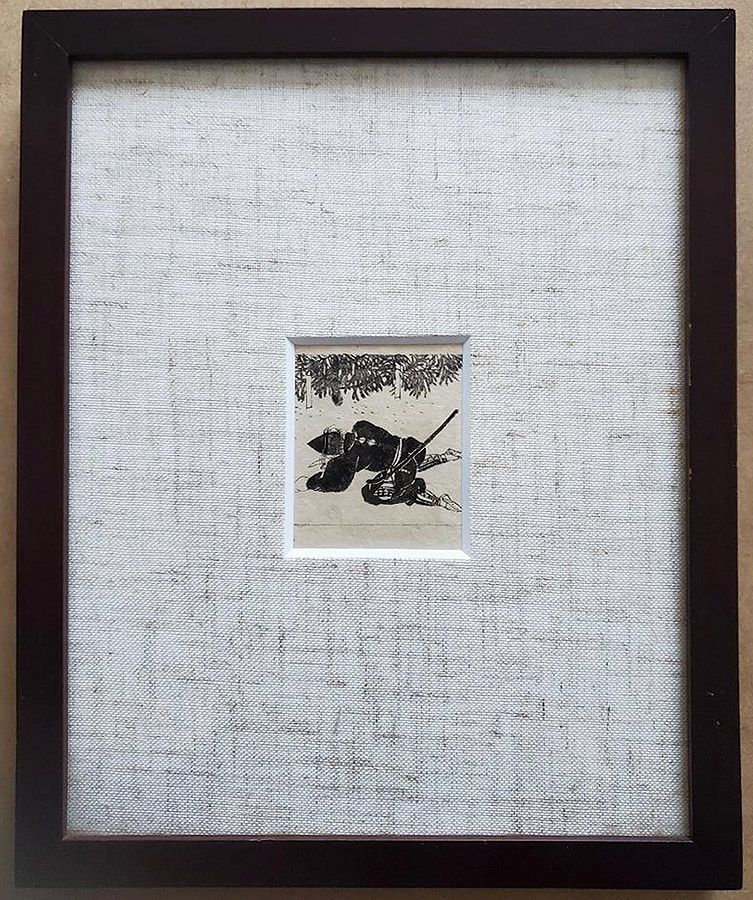

その『小村雪岱挿繪集』に収録、掲載されている舟橋聖一『夜叉御前』(昭和15年)の挿画、三点のうちの1点の原画が、なんと、20年ほど前からぼくの手元に |

||||

さて、雪岱ともお別れしなければ、次の美術の随筆、誰にしようかと、あれこれ。この際、時代的には雪岱と一時ではあるが交叉した挿画家、しかも昭和の戦前、戦後を通じて、一、二を争う挿画界の売れっ子、岩田専太郎といきますか。

この人気挿画家、雪岱と比べれば、なんと大衆的(通俗的)、画風も臨機応変(定まらず)、伎倆抜群(いわせれば“悪達者”)さらに多彩な女人変歴。そんな、ある種の“巨人”岩田専太郎の随筆を今度は、グッと膝をくずして見てみよう。もちろん、ほとんどが“色恋ネタ”。しかし、そこには──

|

|

岩田専太郎「雪之函変化」挿画(1934~35年 前出、「文学の挿画と装幀展」図録より)。次回は「挿絵の魔術師」といわれた岩田専太郎の画文を見てみたい

|

||||