その⑦ 泉鏡花を中心に清方、雪岱の三角世界 、

トリオの中に、もう一人の人物が

鈴木清方による小村雪岱についての文章が、昭和十七年、高見沢木版社から刊行された『画集・小村雪岱』の序文としてある──と知って『鏑木清方文集』(昭和五十四~五十五年・白鳳社刊)をチェックする。

山田肇の編による、この全八巻の清方文集の巻末に全巻の内要梗概が掲げられている。清方の文章世界を知るよいガイダンスになるので転記しておこう。

| 一 制作餘談 | 自作の本繒や挿繒にまつはる折々の記述や回想記など、著者の八十年におよぶ画業を通じての體驗談を収録。 | |||

| 二 明治追懐 | 清方の自傅的回想文。著者が青年期にぢかに接觸した事がらは、そのまま明治時代文化の貴重な記録でもある。 | |||

| 三 先人後人 | さまざまな出會を通して、清方の畫業に影響を興へた先人後人への、眞情をこめて綴る畫壇人物評。 | |||

| 四 春夏秋冬 | 四時の自然から受けた折々の感懐情操や、傅統の蓄積に上る純日本的生活を愛する著者の心境を託した文章。 | |||

| 五 名所古跡 | 圓朝との野州旅行、東海道・關西への自動車旅行等ユニークな紀行文と、失はれゆく東京下町の名所古跡巡り。 | |||

| 六 時粧風俗 | 幼少より親しみ愛した歌舞伎の世界とその劇評。美人畫を描いて餘人の追随を許さなかった著者の女性風俗觀。 | |||

| 七 畫壇時事 | 批評家清方の眞骨頂を示す畫壇時評や作品評は、明治・大正・昭和にわたる日本繪畫史の貴重な資料である。 | |||

| 八 随時随感 | 繪畫の表現に適せざるもの文に依り舒ぶ、といふ清方の一生を通じて折々に書き記した文章を編年體で収録。 |

実際、こう書き移してくると、一巻一巻をすべて親しく手に取り、気ままにページを操りたい誘惑にかられる。(実際に、つい、その態勢に入りかける)しかし、そんなことをしていては、書くべき原稿が進まない。ましてや、この稿で書かなければならなかったのは、小村雪岱についてである。

我に返った気分で、目的の、清方による雪岱画集の「序」の文章をさがす。あたりをつけたのは、三巻の「先人後人」と八巻「随時随所」。目指す一文は三巻目にあった。『雪岱集』序。

|

|

『鏑木清方文集』三巻「先人後人」の函のデザイン |

||||

この序文、11ページに及ぶので、所々ピックアップして清方による雪岱のプロフィールとして紹介したい。すでにふれたが、清方は雪岱より9歳年長の先達で、日本画壇や挿画の世界でも微妙な立ち位置の違いがある。

清方は挿絵の世界から世に出、そののち、いわゆる本絵、展覧会にも大作をたびたび出品し、その画業を認められる日本画の大家となるが(そして晩年は、また挿画中心に戻ってゆく)、雪岱は先輩にあたる清方の提言にもかかわらず、日本画家として展覧会向きの大作の制作に向かうことなく、雪岱ならではの挿画世界、また装丁、さらに舞台美術という分野において足跡を残してゆく。

その著作においても清方と雪岱は、きわめて対照的で、清方が作家の全集に近いボリュームの文集八巻をもつのに対し、雪岱の随筆集は、これもすでに記したように、わずかに『日本橋檜物町』一冊のみである。雪岱ほどの人気の挿画家、装丁家、舞台美術家の随筆本が、たった一冊というのも(なぜだろう?)という気にさせる。身辺雑記も含めて、原稿執筆の依頼、注文がなかったはずはない。当人が、それらを頑なに受けつけなかったと思うしかない。

画業においても日本画家としての力量を認めていた清方が、本絵の制作を推めても、それに応じることなく、泉鏡花を信奉する“雪岱世界”を築き、その外の世界へは出ていこうとはしなかった。

そんな雪岱に対し、清方は雪岱の才能を惜しみつつも、あたたかい視線を注ぐ。『雪岱集』序を見てみよう。

書き出し──

|

小村雪岱さんの繪──それにつながっての仕事のどれでも、寔に細緻にして情の醇なること、恐らく當代に求めて得られないものを具へてゐた。

|

||||

|

|

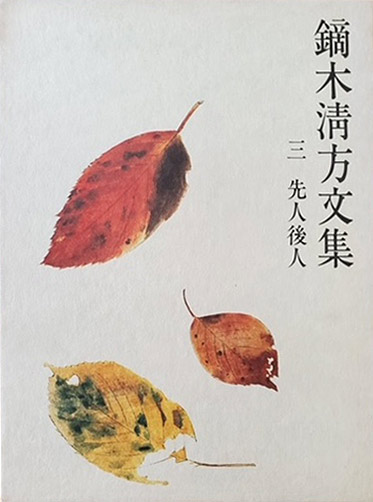

雪岱の挿画による「雨」二点。左は『おせん』。右は、これも邦枝完二作『お伝地獄』。“お伝”とは、毒婦といわれた高橋お伝。谷中・寛永寺の元五重の塔のあった脇に、お伝をしのぶ石碑がある。

|

||||

|

|

もう20年ほど昔か、京都・寺町の浮世絵店で売られていた木版刷りポチ袋。「おでん」とあるから、おでん屋さんからの祝儀袋?いや、ちがいます。「お伝」に因むタコの画。説明は……はばかります。

|

||||

「寔(まこと)に細緻にして情の醇なること──」清方は、さすがに、ひとことで雪岱の絵の世界をとらえ、説明している。そして、その「情」についてだが、それはただ人間の情だけではなく、

|

しめやかに降る雨、千草にすだく秋の蟲の音、それらに情致あるのは當然としても、非情の木竹、たとヘば黑板塀でも建仁寺垣でも河岸に立ちならぶ並藏でも、一度小村さんの筆にかゝれば、あの

|

||||

|

かずかずの仕事のなかで、私は何のためらふところなく挿繪をまつさきに推す。装幀と舞臺装置とがそれに次ぐのであらう。

|

||||

|

|

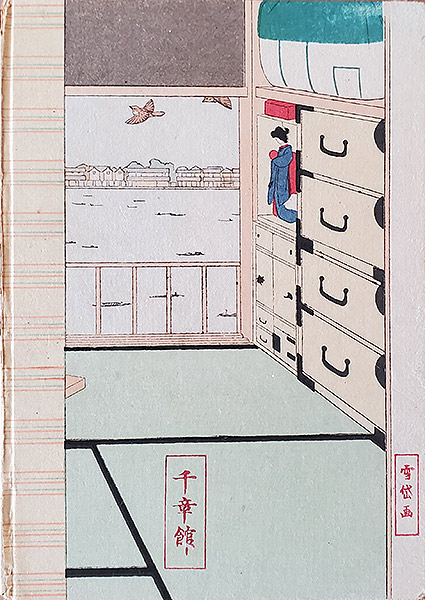

雪岱による久保田万太郎『下町情話』(大正4年・千章館刊)。千章館はあの『日本橋』を刊行した出版社。窓の外の川は当然、隅田川だろう。 |

||||

|

|

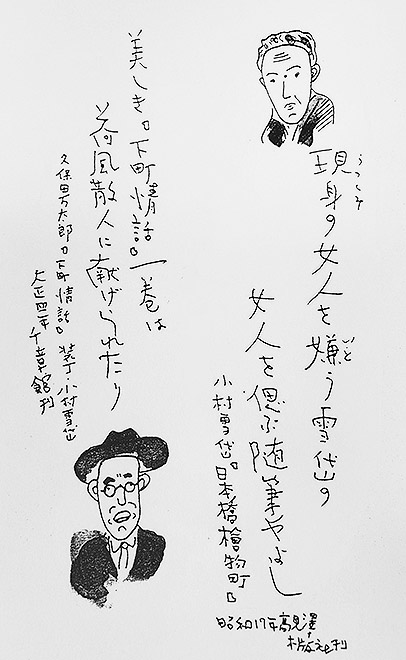

鶯啼亭捨月による、戯画戯歌。雪岱装の久保田万太郎『下町情話』の扉裏には永井荷風への献示が記されている。

|

||||

「鏡花宗門」信徒としての泉鏡花との関係とその挿画については

|

師弟のやうな間柄になつて最後までその |

||||

|

小村さんがある時々に起臥して、面相筆を筆洗に濯ぎ、組皿に繪の具を溶いた、日本橋の路次の柳、音なし川に影をうつした山吹の、あれも、これも、松柏摧けて薪となり、桑田變して海となる。ゆきて還らぬなつかしい面影を、雨にも雪にも偲ぶさすがは、たゞこの『雪岱集』の一巻あるのみ。

|

||||

ここまで読んで。(ハテ、この文章、少し前に読んだなぁ、と思い、もしやと、中公文庫が絶版になってからしばらくたった2006年、平凡社ライブラリーに収められた『日本橋檜物町』を改めてチェック。やはり、「付録」の中の一文に、『雪岱集』序があったではないですか!

清方文集の八巻「随時随感」にも雪岱に関わる一文が収められていた。題して「小村さん追想」。(昭和十五年十二月記)

|

美術學校の生徒で愛讀寫なんだが、一つ装釘をやつてもらふことにした、とある時泉君(鏡花少史)が話したのが小村さんの噂をきいたはじめ、それから鏡花本の装釘はその人のものと極まつた。

|

||||

|

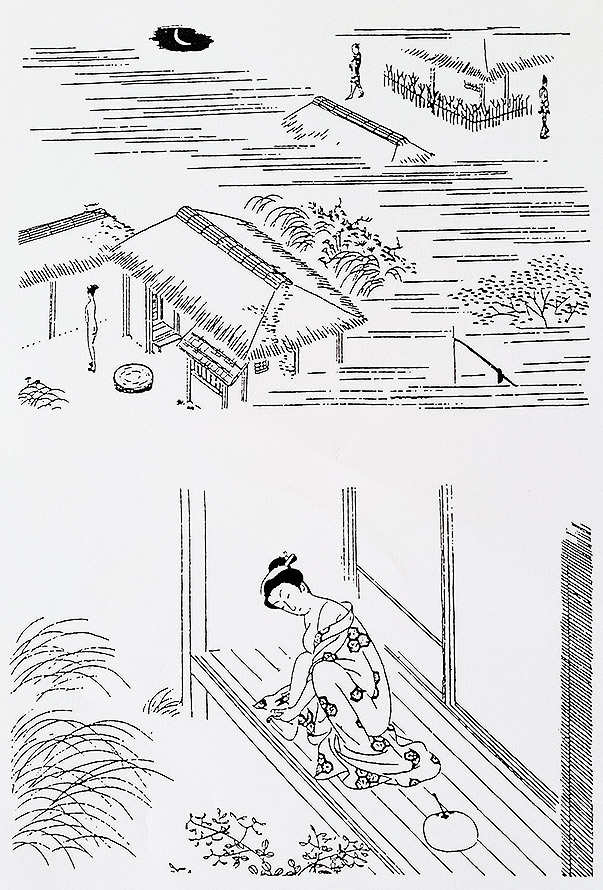

新開挿繪では、『おせん』『おでん』など人気をあつめたものであつたが、春信再来の評あつた『おせん』は殊にすぐれたものであった。 |

||||

|

|

邦枝完二『おせん』(昭和8年・朝日新聞の挿画。)上は庭での行水のあとの後ろ姿。下は縁側で足の爪を切る主人公。絹糸のような繊細で柔らかな描線。

|

||||

このあたりで、雪岱を語る清方の文章から離れて、雪岱自身の著書『日本橋檜物町』に移ろうと思っていたのだが──、八巻の清方文集を手にしているとき、そこに付された月報を何気なく目を通していた。目次の最初に里見弴による「温容」と題する一文があり、次が大佛次郎による「鏑木清方画伯」。

大佛次郎という名を見て、ある予感がして、見すごすことができなかった。ぼくの記憶のなかに“泉鏡花の文章よりも清方の文章のほうが上”といっている作家の言があり、(たしか、それは大佛次郎ではなかったか)と不確かながら憶えていたからである。

予感は当った。この大佛の一文にふれ、引用することは、また清方に立ち戻ってしまうことになるが、雪岱が信奉した鏡花のことにも関わることなので、どうしても記しておきたい。鏡花ファン、マニアなら絶句するかも知れない一文なのだ。

大佛は「特筆すべきは」と前おきし、清方の随筆の文章が文壇人の書くものとは違って、気負うところのない、素直でなだらかで、画家の目で物を確実にとらえた名文であることである」「これだけの文章を書くひとは、ひろい世界に、あまりないと信じ愛読する十冊の中に掲げている」と、絶賛する。

とくに注目したのは次に続く一節である。

|

変な言い方であるが、先生(※清方のこと)が常によろこんで挿画を描いた泉鏡花の文章など、実は先生のかたわらにおくと、装飾だらけで、きざで、きらきらしていて、おっとりとして底光りする先生の文体には、とうてい比較にならぬ拙いもののような気がして来る。

|

||||

|

|

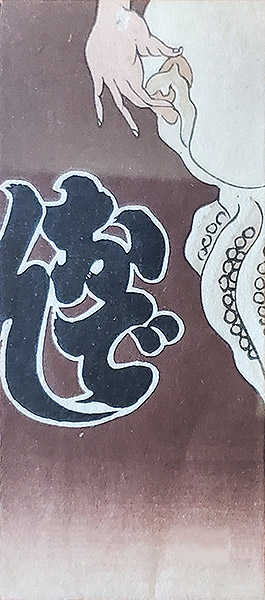

戦後の雑誌『苦楽』の表紙絵。(昭和23年新年号)。『苦楽』は作家・大佛次郎の出資による趣味性の濃い大衆文芸誌。大佛は清方に毎号の表紙絵を依頼。 |

||||

鏡花独特の文章世界で、今日も熱烈な、というかむしろマニアックなファンをもつ鏡花の文体が“文章を専らとはしない画家・挿画家の清方の文章に劣る”というのだから大佛次郎の評は、ずいぶん思い切った言い様である。

キラキラと輝き

先に、鏡花を中心に、清方、雪岱の

ただ、大佛次郎の、この指摘は美術家の文章や随筆、「軽ンズ

|

|

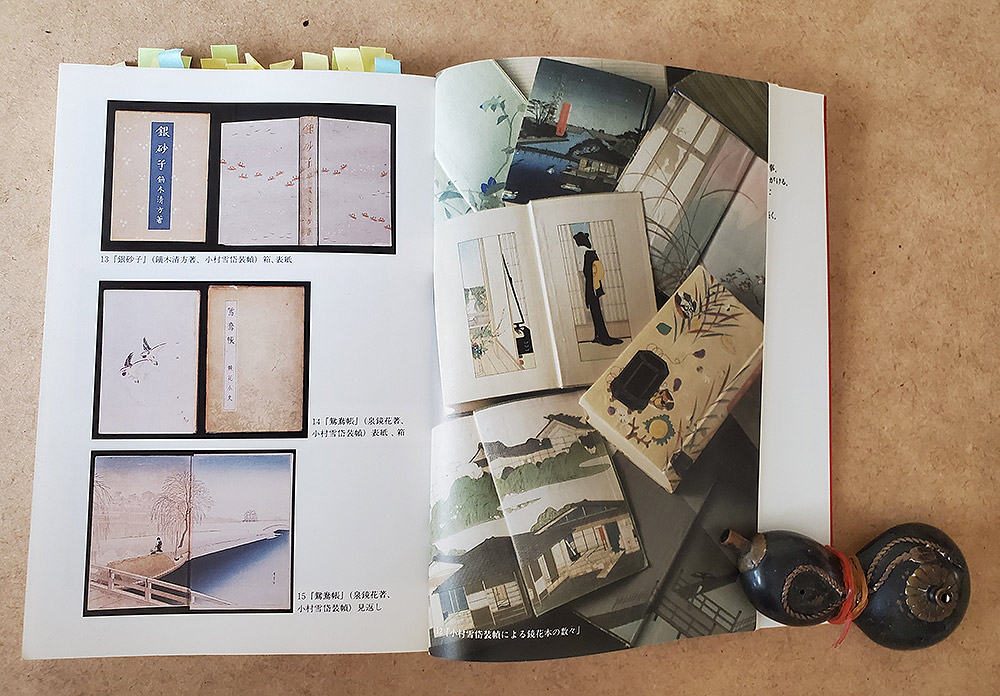

コレクター垂涎の雪岱装のあれこれ。ぼくの所持している清方『銀砂子』も見える。嬉しい。(平成4年鏑木清方没後20年記念展図録より) |

||||