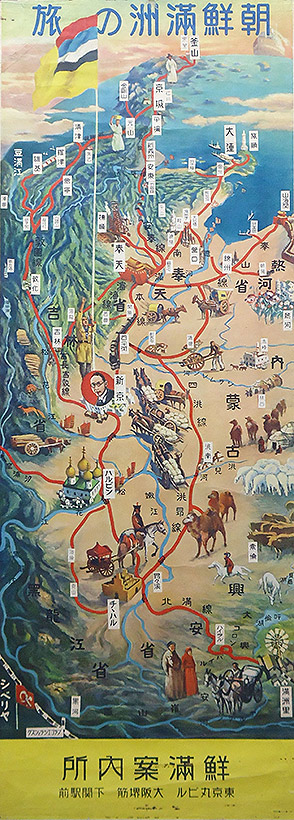

「十一日に新京着。いよいよ満洲に入った。寒いどころか内地と少しもかわらぬあたたかさ。(略)新京ではみんなに歓迎されている。近日中ハルピン行。いよいよ移民地に入る。満洲はハツラツとしてじつにいい感じ。(略)昨日は交通会社の人の好意で新京市内及び郊外を一巡した。小林君の義弟田河水泡(のらくろ)君が僕と一日ちがいで新京着。彼は何しろ有名で人気ものだから僕一人だと見ずにすますようなものも一緒にいろいろと見てあるいている」

肺患で病弱な夫の身体を心配しているだろう妻への通信なので、心配させまいという気遣いがあるのかもしれない。それにしても、島木のこの満洲第一声は、帰国後に書かれる『満洲紀行』の苦々しい筆致とは大違いで、満洲への期待に膨らんでいる。

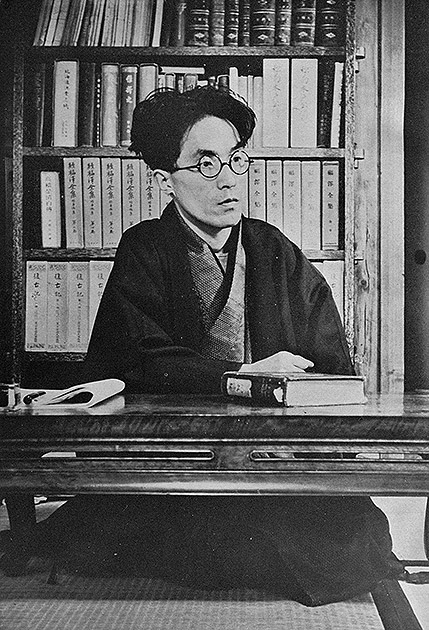

Wikipediaより

左 島木健作『満洲紀行』

(創元社 1940)装幀・青山二郎

「少年倶楽部」の連載漫画「のらくろ」の作者・田河水泡は、島木も書いているように小林秀雄の「義弟」であった。田河は帰国後に「少年俱楽部」などで満洲を描いた。島木は今でこそ忘れられた作家だが、この当時、書き下ろし長編小説『生活の探求』(正・続)がベストセラーとなっていた。島木のこの頃の単行本は「装幀・青山二郎」が多く、眺めるだけでも愉しい。『生活の探求』と同じく河出書房から出た『随筆と小品』の奥付裏広告を見ると、『生活の探求』の正篇が「百二十八版」、続編が「八十二版」である。『生活の探求』は娯楽小説ではなく純文学作品で、作風も娯楽とは対極にある。苦悩する知識階級の青年・杉野駿介が自らの生き方を問い、故郷に戻り、農業に生きようとする。クソ真面目な小説であった。エッセイ集の『随筆と小品』も発売一年余で「二十五版」、創元社から昭和十五年(一九四〇)四月に出る『満洲紀行』も発売七ヶ月後で「二十四版」も出ている。「のらくろ」と比較すれば大衆性に乏しいが、昭和十年代の息苦しい日本に生きる「悩めるインテリゲンチャ」にとっては大きな存在であった。

島木は明治三十六年(一九〇三)に札幌で生まれた。「三代目の北海道人」(「文学的自叙伝」)としての自覚が強い。自筆年譜には、「父母の家は共に仙台藩の家臣で、藩の瓦解の直後、北海道開拓のために移住した」と家系を記す。父は北海道庁の官吏だった。「日露戦争勃発と同時に、官命で大連に長期出張中の父が、病気のため同地で死んだ」。そのため一家離散となり、苦学の末、東北帝大法文学部の選科に進むが、左翼運動に入って検挙される。「過去の自分の道に誤謬のあったことを認め、再び政治運動に携わる意志はないと転向の言葉を法廷に述べて既決の獄に下った」(「文学的自叙伝」)。昭和七年(一九三二)に出所、転向作家として小説を書き始め、昭和十一年(一九三六)一月に、小林秀雄、林房雄らに勧められて「文學界」同人となった。昭和十二年二月には鎌倉に転居し、「鎌倉文士」の仲間入りをする。同年には『生活の探求』を出し、人気作家となった。

(河出書房 1937・1938)装幀・青山二郎

島木の履歴からもわかるように、島木にとっての満洲は、開拓という国策、北辺の地、農業に生きる、北海道と満洲といった生涯のテーマが交錯する土地であった。

島木の追悼文(「新潮」昭和20・10)で「文學界」同人の亀井勝一郎は、「「満洲開拓地」はつまり君の夢みた浄土であったと僕は思う」と書いた。

島木の満洲行きは、小林秀雄の「満洲の印象」(「改造」昭和14・1~2)をリレーする旅でもあった。「婦人公論」昭和十四年(一九三九)二月号の「往信復信」欄に、二人の往復書簡が載っていて、島木は述べている。「いろんな都合で、満洲へは春にならなければ行けない。此頃向うに関するものをかき集めて来て読んでいるが、ある種の出版物には腹を立てゝいる。こういう死んだ文字しか連ねられない精神で、国民に全生活をかけて向うに移住することを望んだって無理だろう」。激した正論が書かれていて、満洲の当局関係者の目に入ったら要注意人物だろう。同じ誌面では小林の返信も掲載された。

「こちら[熱海]に来て、やっと満洲でひいた風邪が、実を言えば、金剛山の山小屋で既に咳をしていたのだが、そいつが全快したらしい。こんな長い風邪は、生れて始めてだ。少し醜悪だと思っている。川端[康成]さんは一昨日来た。これも風邪だ。尤も、彼は冬は風邪気の様な顔をしている。林[房雄]には、来る時、[鎌倉]駅の前で会った。自転車に乗って釣堀に行く処だった。これも風邪の筈なのだが、金太郎みたいな顔をしていた。(略)満洲に関する本をかき集めて読んでいるというが、この間の「文學界」の集りの時、しこたま抱えていた風呂敷包が、そうなのかい。相変らず丹念だね。又愚作が二千枚ほど出来るだろう。君が向うに行っているうちに、僕も恐らく行けるだろうと思う」

「又愚作が」などとは、心を許した友達に対してでなければ言えない言葉だ。小林は島木の『生活の探求』については、「転向という言葉をほんとうに真面目に考え抜こうとしている」(「東京朝日新聞」昭和12・11・26)、「新しい思想小説」「私小説の新しいタイプ」であり、「梅雨時の憂鬱な僕の頭を暫くの間、慰めてくれた小説」と評していた(「中外商業新報」昭和13・8・5~7)。小林が素手と直観で捉えた満洲の「日本近代の極北」を、島木は基礎からの勉強で、着実に土台固めしようとしている。いいコンビなのだろう。

『随筆と小品』に収録された「内原見学」(「東京朝日新聞」昭和14・3・4)は、「満洲開拓の父」加藤完治が開いた茨城県内原の満蒙開拓青少年義勇軍訓練所の一日訪問記である。島木は手放しといっていいほど感動している。これも『満洲紀行』とは大きく異なる。

「訓練服に身を固めた少年達に出逢って先ず感ずることは、彼等がどんなに顔も動作も生き生きとしていて、健康そうで、利発そうで、その年頃の青少年に独特の美しさに輝いているかということだ。それに伴って所内全体の感じがいかにも明るい。(略)夜の少年達との座談会は、私達に大きな感動を与えた。多くは農村から来た少年達である。彼等は自分の感じたことを述べるのに、少しもはにかんだり躊躇したり、周囲の様子をうかがったりしない。(略)そして一番重要なことは、彼等が出来合の言葉でない、自分の言葉で語るということだ。(略)幹部に対する遠慮のない言葉も出る。幹部はむしろ嬉しそうに笑って聞いている。相和したあたたかな空気だ」

(河出書房 1939)装幀・青山二郎

この空気を作っているのは指導者である加藤完治であろう。「慈父のようにしたわれている」加藤所長がこれから渡満する二千人の少年たちに贈る訓辞には、「日本主義」「全体主義」といった押しつけはない。「からだに気をつけること」、「みんな仲よくすること」、「ひとの言葉にまどわされぬこと」、その三つだけである。

「加藤氏は小柄な、ほっそりとした人である。諄々として説く氏のこえはなにか痛切なひびきをともなって、聞いている私のまぶたは熱くなった。(略)渡満した後の少年たちが、朝に夕に思い出すものは、この日のこのものがなしいまでに緊張した数分時の光景であり、これらの加藤氏の言葉であろう。私はかなり近くに立っていたのだが、話し終って、うつむきかげんに壇を下りて来る加藤氏の眼には、涙があったように気のせいか感じられた」

内原の義勇軍訓練所を取材した時には、すでに小林の「満洲の印象」を読んでいる。「国策によって北満の地に送り込まれた十代の若人たちの凍える現実」(第一回参照)を小林は孫呉訓練所で見て、思わず「不覚の涙」を流した。小林の「涙」は、加藤所長の「涙」とは同調せずに、むしろ対立する涙なのではないか。島木は小林の文学者としての立脚点ではなく、加藤完治の当事者としての立脚点により近い位置にあったのだろうか。

島木は小林の「満洲の印象」は雑誌発表時に既に読んでいたことは、小林の評論集『文学2』の書評(「文學界」昭和15・8)でわかる。

「この本の第二部をなしている、朝鮮、満洲、支那の旅行記は、発表当時から私の愛読措かなかったものである。多くの文学者が大陸に行き、じつにたくさんの文章を書いたが、結局この活字にして百頁ほどしかない、小林秀雄の数編の文章についに及ばぬということになったようである。(略)「満洲の印象」を読むとき、彼の旅行記の特質はいよいよはっきりするだろう。(略)見ることが考えることであり、考えることが見ることである。それが彼の直観の鋭さというものでもある。(略)「満洲の印象」中の、青少年義勇軍訓練所訪問の一節を見よ。大陸へ行ったどんな作家の紀行文も小説もこのように美しい一節は持たなかった。ここに愛情が身悶えしている美しさがある。(略)このような旅行記において、小林氏の人間というものが、他の彼の文章の場合よりも、真直ぐに、誤解なしに、人にわかるということも、当然なことながら面白く思った」

島木はこの書評の中で、小林が書きなさ過ぎであることを惜しんでいる。小林は「ものぐさ」なので、「彼のなかに渦を巻いている思考や感情が、適当な時に適当な表現を与えられぬために、そのまま沈んでしまい」、表現として残らないことが多い。すべて書かずにはおられない重厚長大饒舌タイプの島木とは対照的なのである。島木は小林の紀行文を読んで、小林のは「一番立派なもの」、それに比し自分の紀行文(『満洲紀行』)は、「問題が解決されて、それの現実的意義がうすらぐと共に、記録的な、時代的な意味しか持たぬことになるような」、「文学者の筆になるものとしては貧しい」ものかもしれぬが、「それで構わぬ」、「それはいわば私の運命みたいなもの」と自己評価している。現実に相渉り、現実を変革せんとする使命感である。

そのために労は惜しまない。関係資料を読破し、予備取材を怠らず、網羅的に取材して歩く。先入観なしに、現実に直面する。帰国後にも、書籍や文書を読んで暮らす。意見を異にする当事者や論者との論争も辞さない。病身とは思えない、粘着力を示す。『満洲紀行』の序文で、島木は殉教者的抱負を述べている。

「満洲旅行の結果生まれた私の文章は、新しい土地のさまざまな印象をこまかに綴ることで、人々を楽します旅行記であることは出来なかった。(略)主として私の考察の対象となった北満の開発地の問題自身が、私をそこにとどめることをしなかったのである。(略)これらの文章のあるものは、文学以外の世界において、論議のたねとなった。私はそのことを喜ぶものである。私が対象とした世界の問題は、一部の専門家の間だけの問題ではない。国民のすべてが関心を持たねばならず、また持つことを国の名のおいても要求されているものである。遠く旅をし、我が足で歩き、我が眼で見て、感じたところ、思ったところを率直に述べるというのは、新しい建設への愛情がさせることである。そこには必ず批評がある。批評は愛情から生れる。

百日間の旅の中心は、ソ連国境とも近く、開拓移民が入り込んでいる北満の地で、開拓地は十五箇所、青少年義勇軍訓練所はハルピン、孫呉、

「新しい土地における建設の姿を眼のあたりに見て、私は感動しないではいられなかった。それは、国の上から下までが、大きな理想によって貫かれ、統一されている、躍進しつつある若い国家にのみ見られるものであった。(略)満人部落に深く入りこみ、汗と垢とにまみれ、蠅と蚤と南京虫とにおそわれながら、長年月にわたる民族間の土地紛争の解決のために力を尽しているような日本の青年に接したときには、感動の涙がにじんだ。名においても、物質においてもむくいられることなく、そのような生活がすでに十年にも近いということは!(略)何年来、見ることのなかった、行動の世界の美しさが私をとらえた。なにもかも一擲して、そういう世界へ入って行きたいというこころをさえもゆすぶられるのだった。/青年の創造的な精神はこの国で尊重されていた。転向者たちは、過去を問われることなく、小じゅうと的なせんさくの眼で見られることなく、その才能を発揮していた」

島木の浪漫主義的感情が、満洲から呼ぶ「こえ」を感受している。「満蒙開拓の父」加藤完治に、「涙」を以て応答しうる島木の領域であろう。『島木健作』の著者・小笠原克は、『満洲紀行』を、「

(明治書院 1965)

日本評論社の編集部を昭和十三年(一九三八)に辞め、大連の満鉄調査部に移った石堂清倫は、自分と同じく転向者であった作家では、中野重治と島木を買っていた。回想『わが異端の昭和史』では、島木のその後には疑問を呈している。「ことに島木については『生活の探求』あたりから、意識的に理想主義化を考えるのが気がかりで、豪徳寺から鎌倉に引越す話が出たときは、いまさら林房雄や小林秀雄の庇護をうけることもなかろうにと言ってみたが、その後彼は私から遠ざかってしまい、満洲旅行をしても私を避けたような気がする」。どんな伝手を頼ってでも、満洲を知ることに務めていた島木が、石堂を「避けた」とすれば、「文學界」同人となった事実をめぐる評価が尾を引いたのではないか(中野重治は「文學界」からの誘いを断った)。

満洲の農村に深く入りこんだ作家の大滝重直は、ハルビンで島木に会った。大滝は島木と「約二時間清談しただけで、以後半年、ハルビン並びに新京に立入禁止という命令」を憲兵隊から受けたという(『島木健作全集』9巻月報。ただし、二人が会った時期やディテールは島木の文章とはやや一致しない)。島木の満洲の現在に対する批判的な言動、論調はかなり警戒されていたことがわかる。その状況で書かれたのが『満洲紀行』だったので、小笠原克の批判はやはり酷過ぎるといえる。大滝は、「満洲の農村を、満洲の原住民の側から書いて行くという困難な仕事に敢てぶつかって行った」作家だった(大滝『劉家の人々』の島木序文)。

鎌倉の夫人宛ての第二便は四月二十八日に書かれ、五月四日に投函された。「奥地に入るにつれてだんだん満洲らしい感じがふかくなって来る。ハルピンから今日は牡丹江に来、明日は移民村でれいの福地君に逢う筈だ。新京では暑いくらいだったが、北へ入るとまださむい。汽車の窓からは残雪も目についた。僕の旅は予定よりは長びくだろう。留守の間はいくらかひまだろうから規則的に本をよむことをするように」。「れいの福地君」とは、島木の北海中学時代からの親友・福地清で、小笠原克によれば、「満洲の開拓部落の医者だったが、終戦後殺害された」。

小林秀雄が「満洲の印象」で書いた孫呉の訓練所を訪問するのは、その後で、小林の時と同じく「所長」は不在だったが、代ってT氏に所長室で話を聞いた。「部屋には、ここで亡くなった生徒たちの霊がまつってある」。「生徒たちの霊」とあるから、小林が訪問してからの半年間にさらに死者が出たのだろう。Т氏は佐世保で長らく小学校の教師だったが、自分の息子が義勇軍に志願したのに刺激され、「自分も行こう」と決意した人だった。

「子供を義勇軍に出すということが知れわたると、「あそこの家の子はもらい子ではないのか」と、世間はうわさしあったということである。(略)しかしまた一方には、T先生の子供さんが行くならというものもあって、そういうものはだんだんふえて来て、ついに佐世保市から三十二名の少年を義勇軍に出すことになった。(略)少年達が内原に行ってからは、内原の子供達の苦情を持って、親たちがよくT氏を訪ねて来た。あたかもそれがすべてT氏の責任ででもあるかのように。(略)だからやがて県の学務部が、義勇軍幹部を求めて、小学校の先生たちに呼びかけて来た時に、氏はすぐに応じたのである」

島木が泊った孫呉の空気はさいわい明るい。半年前に小林は、「元気で奮闘して貰いたいという意味の事」を言うのが精一杯だった。島木は、「孫呉はいろいろな噂のあったところだけに、みなおちついているのを見て安心した」と書く。まるで小林に報告しているかのようだ。

島木の『満洲紀行』は手間と時間をかけただけあって、昭和十四年時点での満洲開拓の「総集編」の趣きがある。その中で、私が関心を持つ幾つかの場所、何人かの人も報告されている。例えば、吉林市近くの四家房駅で下車する、「

(朝日新聞社 1939)

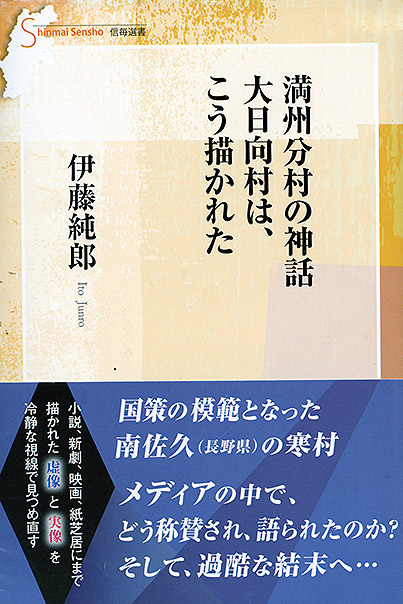

左 伊藤純郎『満州分村の神話 大日向村は、こう描かれた』

(信濃毎日新聞社 2018)

「ここは二百戸の開拓民である。信州の大日向村(元村)は四百六戸、そのうち、百五十戸が分村するのだが、二男三男が独立して二百戸となる。(略)鉄道の線に近く、交通に便であること、入植ただちに一戸当り一町歩余りの水田既耕地を持つということ、この二つはこの[開拓]団に恵まれた条件であろう。このあたりの自然が日本内地を思わせるものがあるということと相まって、開拓事業の当局者が、最初の分村計画の成功のためにした心づかいのほども察知される。しかし日本人の入植以前に、それだけの水田があったということは、少なからぬ鮮人農民がいたことを意味する。彼等と、そうして今開拓民が住んでいる満人農家のもとの住民たちは?」

島木は当然の疑問を臆せずに書き、臆せずに聞き出している。メディア用のプロパガンダ色が強い分村、その「繁栄」のからくりを抉り出そうとする。

「「今年は鮮人、満人二百五十戸ほどが立ち退きました。以前の村長(満人)は今団に雇われ、団と在来民との交渉の間に立っています。」/立ち退いたものは、どのようにしてどこへ行ったのであるか? ここの人々からはそれについてほとんど聞くことはできない」

もともとの耕作者の満人農民、鮮人農民が土地を追われ、移住した開拓民の小作人となる。小作人なしには、新天地での農耕生活が成り立たなかったりする。そうした矛盾を呑み込んだまま、移民政策は強行されていく。島木は満洲開拓地の中心課題を以下のように要約する。「個人経営で行こうとすれば、たくさんの満人

伊藤純郎の著書では、敗戦後の大日向村の崩壊の過程をまとめている。国境地帯から遠いのでしばらくは平和だったが、九月に入ると土賊に襲われ、団員は着のみ着のまま徒歩で脱出、長春(新京)で難民生活を送った。帰国できたのは翌年の九月で、ソ連参戦時にいた七百九十六人の団員のうち、帰郷できたのは半数弱の三百八十九人だけだった。映画「大日向村」の主人公・堀川清躬団長(河原崎長十郎が演じた)は途中で病死している。

島木は満鉄の車両で移動する間、汽車の中で開拓地関係の文書を読んでいる。貧乏性といっていい熱心さである。義勇軍訓練所生徒の文集にまで手を出している。「それは謄写版刷りの文集で、生徒自身の手に成ったものであり、こういうものが出ているということだけでも私を喜ばせた」。しかし、糠喜びだった。

「私は読んだ。そうして失望した。私はその前に、菅野正男君の「土と戦う」を読んでいたし、おのずから期待を持ちすぎるように心が傾いていたのかも知れない。私は彼等の素朴な筆が、彼等の日常生活のありのままの姿を描き出しているようなものを望んでいた。しかしそこにあるものは、/「五族協和の実を挙げ、東洋平和を永遠に確保し、我が大日本帝国の大陸発展を計るべき重大なる任務ある開拓者、この尊き開拓の指導者、何と雄々しい業ではなかろうか。」/というような言い方で、立派な精神を述べているものが大部分であった。(略)私は至るところで、ラジオの「青年雄弁大会の夕べ」を思い出させられなければならなかった」

島木はここで、「話す言葉と書く言葉との乖離」を言う。「社会に流布している出来合の言葉」、つまり紋切型の檻に閉じ込められてしまった精神を救い出そうと藻搔いている。満洲の新しい現実を過不足なく表現している言葉を求めている。これは文学者の仕事そのものであり、為政者にとっては排除しなければならない危険な考え方であろう。島木は『満洲紀行』で、協和会と農事合作社を訪ねることを勧めている。「ここに働く人達は、満洲の土着民のなかに深く根をおろし、彼等の生活利益のためにはかり、諸民族間の協和のために、言葉だけではなく実際の仕事をしているのである。若い満洲国のもっとも魅力ある世界がここにある」。昭和十六年(一九四一)には合作社事件が起こり、協和会や合作社の「左翼」を共産主義運動の嫌疑で一斉逮捕した。佐藤大四郎らの獄死者を出した事件である。島木の期待する動きは、権力には危険と見做されていたのだ。

(「土と戦ふ」刊行委員会 1982)元本は満洲移住協会1939年刊)

左 著者の「菅野正男君」

なお、先の引用中の『土と戦う』とは、満蒙開拓青少年義勇軍の菅野正男のルポルタージュで、島木がいち早く読んでいたのには驚く。『土と戦う』は農民文学有馬賞を受賞する。「菅野正男君」は「義勇軍の火野葦平」と呼ばれ、昭和十五年十二月には内地で帰省報告をし、ラジオで全国放送された人物である。義勇軍の広告塔となった「菅野君」は翌昭和十六年九月に咽頭結核で亡くなる。満蒙開拓青少年義勇軍の不吉な未来を予告する死となった。『土と戦う』は昭和五十七年(一九八二)に元義勇軍関係者の手によって復刻された。いま読んでも新鮮な言葉で書かれている。「菅野君」は書く前に、火野の「土と兵隊」「麦と兵隊」を読んでから書き始めていた。

島木はあくまでも現地の人々に寄り添う。その島木の批判の主眼は官僚批判である。問題を提起し、問題が解決されることを本願として書かれる。それだけに当局を刺激すること大であった。それでも批判はやめない。さらにエスカレートする。『満洲紀行』の終わり近くに「感想」という一章がある。挑発的な章である。

「私が北満開発地のことについて書いた報告的文章のあるものが、開拓事業の当局者のある人々の感情を刺戟したそうである。(略)私が書いた何がそういう人々を怒らしたものであるか、わかるようでもあり、わからぬようでもある。/私の書いた文章は、その人々の仕事に対する無批判的な礼讃文ではない。そこには幾らかの批評というものがある。批評などというのも片腹痛いほどに常識的な感想に過ぎぬと自分では思っているが、ともかく微弱ながらそこにはそういうものがある。その部分が気に入らぬのであろう」

開拓公社をはじめとする官民の指導者層に対する面と向かっての批判である。島木はここでは声なき現地の人々を自らの味方につける。「実際の仕事に携っている人々の支持の声」である。読んで怒る人がいることを承知して、書いていたようだ。当局側は「言うべきことがあったら直接(仕事の担当者である)我々に言ってもらいたい。ほかで言ったり、書いたりしても何もならぬ」。そう文句をつけた役人の言葉も文字にして告発する。

「私はこれほどまでに高ぶった、不遜な言葉というものを多くは知らない。これほどまでに官僚の気質を露骨にあらわした言葉も知らない。彼等はそれを何気なく言っている。これを聞いたときに私はじつに多くのことがわかったと思った。(略)「我々だけに言え。」というのは、国民の参加を拒む思想である。我々だけあればいい、ほかのものはいらぬ、という思想である。これほどはっきりした独善というものはない」

『満洲紀行』が出版されたのは昭和十五年、西暦一九四〇年、満洲国では康徳七年、日本では紀元二千六百年という記念の年である。支那事変は四年目に入り、解決の見込みはたっていない。その時代にこれだけの批判ができたのは、出版物が日本で出され、批判の対象が建前上は別の国である満州国であるからだろう。日満関係の隙間を突いての批判という離れ業だったのではないか。もし同様の批判を日本の官僚体制に向けていたら、島木は執筆禁止リストに加えられてしまうだろうし、もし満洲で出版したならば、それこそ憲兵隊も黙っていないだろう。日満親善の「虚」を衝く、「実」のこもった批判の書であった。

批判の矛先は、出張先の宿屋で高歌放吟して酒盛りする「協和会服を着て、襟に何かのマークをつけた」役人か特殊会社の連中にも向かう。「今の満洲は彼等の天下である」と不快な思いを隠さない。開拓地視察というふれ込みでやって来て都会で遊び漬けとなり、ちょちょいと開拓地を見学して帰る「議員達」、開拓地の実情を知らせず、机上の設計書を引き写すだけの「国策の宣伝者」たち、都合のいい統計的数字を並べて、素人にこけおどしをする書物の著者たち、と撫で斬りである。新聞の座談会に載った「日系の行政官吏としては最高の位にある人」をも容赦しない。この「一番えらい役人」とは総務庁のトップ星野直樹のことだろう。その発言を「〇〇〇開拓団の団員の一人」が怒って指摘した。

「勿論、満洲国としては、日本移民を必要とする条件は、軍事上、生産上、色々ある。しかしこれは日本が戦争で手が足りないから移民がいかんとなれば、他にいくらでも処置の方法がある。苦力を入れるとか何とかすればいい。要は日本の問題である」

この発言を指して、その団員は、「わしたちは苦力と同じに見られているんですか?(略)こういう、何気なく話しているところに人の真意はあらわれるものです」と激した。さすがに関東軍批判は書けないにしても、満洲国のトップ批判は『満洲紀行』にはきちんと書かれていた。

(創元社 1940)装幀・青山二郎

島木は『満洲紀行』の後に、その私小説版ともいえる小説『或る作家の手記』を続けて刊行した(創元社、昭和十五年十二月刊)。島木と思われる作家「太田善吉」は『満洲紀行』の怒りがまだ収まっていない。小説として読むと、バランスを失して、書き過ぎではと思えるのだが、後半に至って、「太田善吉」に大きな変化が訪れる。小林秀雄は「文藝春秋」(昭和16・2)の「文芸時評」をすべて、この作品に充てている。「なかなか面白かった」という読後感だが、どうも友人への親身な批評のように読める。

「この手記の主題は、作者の満洲開拓民視察の旅である。彼は自分が実地に見聞したところを、世人に訴え、人々から妙な具合にはぐらかされたり、心外な誤解を受けたりする事で苛立っている。彼は、自分の苛立たしさが正当なものである事を力説する。俺の方が正しいのだぞ、君等は皆間違っているのだぞ、と怒鳴ったり、毒付いたり、根気よく弁解したりしている。この事で、彼はずい分精力を使っているのだが、彼には何も出来ていない」

作品が転調するのは、「肛門に異様な感触を感じた」時からである。さなだ虫らしい。「厄介な奴に見込まれたもんだな!」と妻を顧みて笑う。自嘲の笑いだろう。満洲で貰ってきたものに違いない。しばらく小説から引用する。

「かなり奥地までもはいって行った彼は、いろんなものを食う折を持たねばならなかったのであった。思いあたることは二三にとどまらなかった。しかし彼はどうすることができただろう? 奥地の人々は、日本人も満洲人も心から歓待して、それらの料理をつくってくれたのだった。(略)しきりにすすめてくれるのに対して迷惑そうな顔をするなどは、もってのほかのことであった。/「ふん、口さきではいろんなことを言ったって、ほんとうにおれ達に、親しんでくれようとはせぬじゃないか……。」/そう思われるということは、一番につらかった。/「あれだったかな……。」と、彼は、田舎ではじめて食った、どぎついあぶらでギラギラ光った、満洲在来種の豚の肉が、半焼けだったことを思い出した。……」

この後は、腹中にさなだ虫を育てながら、満洲について語らねばならない。「そういう自分に戯画的なものが感じられて、燃えていた善意も、わずかばかりの自信も、消え失せてゆくようだった」。官立の研究所の付属病院に入院して取り出すのだが、完全にはうまくいかない。腹中にはまだ残っているらしい。ここで、小林の「文芸時評」に戻る。

「何故彼は満洲で貰って来たさなだ虫に就いて、あんなに長々しく書かずにはいられなかったかが僕にはよく解る気がする、彼がさなだ虫を唯一の満洲土産と呼びたい気持も。彼が病院の一室で、一人きりで、お丸に跨り、ツルツルした五

「さなだ虫」が事実なのか、フィクションなのか。そこは確認できていないが、島木が数年後に、「赤蛙」「むかで」「ジガ蜂」といった小さな動物を主題にした好短編を書くのは、「さなだ虫」が関係していたように思える。島木を「鋭敏で健全な詩人」にし、居丈高な慷慨家にさせなかったのは、この「満洲土産」だった。

(新潮文庫 1961)

小林の「島木健作」「島木君の思い出」が収録されている

この後も、島木は亡くなるまで満洲を書き続ける。『運命の人』『

柄谷行人は「日本の植民地政策の原型は北海道にある」と、エッセイ「日本の植民地主義の「起源」」(『岩波講座 近代日本と植民地』4巻月報)に書いている。

「この点にかんして参照すべきものは、日本と平行して帝国主義に転じたアメリカの植民地政策である。それは、いわば、被統治者を「潜在的なアメリカ人」とみなすもので、英仏のような植民地政策とは異質である。前者においては、それが帝国主義的支配であることが意識されない。彼らは現に支配しながら、「自由」を教えているかのように思っている。それは今日にいたるまで同じである。そして、その起源は、インディアンの抹殺と同化を「愛」と見なしたピューリタニズムにあるといってよい。その意味で、日本の植民地統治に見られる「愛」の思想は、国学的なナショナリズムとは別のものであり、実はアメリカから来ていると、私は思う」

ここで、柄谷は札幌農学校に注目する。「青年よ、大志を抱け」のクラーク博士である。クラークは農学者であり、札幌農学校は植民地農政学の学校であった。内村鑑三と新渡戸稲造は二期生なので、直接クラークには学んでいない。柄谷は新渡戸が「植民地経営の専門家」だったことを指摘しているが、札幌農学校の遙か後輩の駒井徳三(初代満洲国総務長官、第二十九回参照)は、志賀

「満州太郎」、戦後は「アラビア太郎」という異名を持つ山下太郎は、駒井と同じ時期に札幌農学校に学んだ。山下は駒井追悼文(『麦秋 駒井徳三』所収)で、札幌農学校の学生気質を「植民政策派」と「企業家派」(いまなら「起業家派」と名乗るだろう)に分類し、駒井は前者の頭目、自分は後者の座長だったと回顧している。前者は「満洲や南米あたりへの雄飛に血気を燃やし」、後者は「農事経営とか農芸開発などの夢想にふけっていた」。どちらも大風呂敷が似合いそうな派閥である。山下は企業家となり、満鉄理事だった松本烝治(商法学者、東京帝大法学部教授。戦後は幣原喜重郎内閣の憲法改正担当の国務大臣)に認められ、大正九年(一九二〇)から満鉄社宅建設を一手に引き受ける。「満洲の廊下トンビ」小坂正則によれば、山下は「法の盲点をついて独占的に建設事業を掌握し」た。「満鉄の課長級が上京すれば、築地、赤坂の上座に据えて美妓をはべらせる。局長、重役連中は新橋や下谷の梶田家に招いて骨をぬき」と行き届いた気配りを発揮し、松岡洋右、十河信二、河本大作、山崎元幹、甘粕正彦といった大物にも「相応の接待」をしたという。クラーク博士からは遠い「企業家派」の雄であった。

島木はこうした両者のタイプとは全く違う「北海道人」であった。遺作小説「土地」は、文芸評論家の中村光夫が筑摩書房の編集者として担当していた。中村の『文学回想 憂しと見し世』は、島木の晩年を伝えている。

「氏はなかば病臥の生活のなかで、昭和十九年には長編「礎」を完成しましたが、二十年になってから北海道を材料とした長編を、筑摩から出版の予定で書きだしていました。/平凡な一青年を主人公として、彼の正義感が役所の機構に衝突して行くという筋の小説でしたが、青年がこれまでの氏の作品にあるようなひたむきの求道者でなく、もっと欲望の血肉を備えた当り前の男で、背景の田舎町にも種々の人物を登場させて幅ひろい社会小説に仕上げるつもりだと言っていました。/現在「土地」という仮題で知られているこの未完の長編は、発端の部分が残っているだけですが、それだけ見ても氏の抱負はかなり実現しています。(略)当時の氏の健康では、机に向うことは午前中くらいしか出来なかったので、昼食を食べたあとは床に就いているというような生活でした」

空襲がひどくなり、島木は青森へ疎開すること決め、蔵書を人に譲っていた。中村は「内村鑑三全集」を貰った。

(中公文庫 1982)元本は筑摩書房1974年刊

島木は昭和十七年(一九四二)一月に肺結核が再発して、療養生活を続けていた。その頃の書簡には、「今年は満洲へも行けずにしまいました」(昭和18)、「是非再び渡満致し度かったのです」(昭和19)と満洲再訪を願っていたが、果たせなかった。満洲の開拓地農業が『満洲紀行』で指示した方向に進んでいるのは、「非常に愉快に思って」いる(昭和18)。

晩年の日記を見ると、小林秀雄の名が頻繁に出てくる。

「小林の処へ行った。彼は妻が病気とかで風呂をたいていた。彼は今モーツァルトについて書いているからその話がでた。(略)モーツアァルトに対する今までの通俗な定説がくつがえされることになるだろう。出来る月が待たれる」(昭和19・9・17)

「小林秀雄来る。梅原龍三郎論を聞き、じつに面白く、感心した。梅原の最近の画集、北京を中心とした梅原論である。小林は書いてみるといっているが、是非、書いてくれることを望む」(昭和20・1・16)

「斎藤[十一、新潮社]君を送って出て帰途、小林君宅へ行った。戦局についていろいろ話した。今年はぜひドストエフスキーを書いてしまいたいというような話だった」(昭和20・2・21)

「小林秀雄来訪す。ドストエフスキーの研究は旧稿を破棄して全然はじめから書きなおすつもりだそうである」(昭和20・2・28)

「小林秀雄が来た。昼めしを一緒に食った。彼がまだいるうちに、特高の平賀警部が来訪した。時局談をした。/小林帰り、平賀氏も帰ってから、小林にドストエフスキー全集(二冊。地下室の手記のある巻と二十三巻と)を届けに行き、またそのまま上って話し込み、夕飯をごちそうになり、おそくなって帰った」(昭和20・3・7)

「家へ帰ると小林君から来てくれとのことであったというので行った。これが見せたくて呼んだ、とのことで、藤原時代の石塔(供養塔)を見せられた。(略)じつになんともいえぬ美しいものだ」(昭和20・3・23)

「昼すぎ小林君とともに昭和書房へ漢書和書を見に行った。自分は宣長の「古事記伝」の木版本揃、五経などを買った」(昭和20・5・3、「古事記伝」は疎開のため、川端康成に譲られる)

「(小林秀雄に大川周明、二千六百年史を貸す)」(昭和20・5・20)

小林の戦後の仕事に関係のありそうな部分だけ引いた。日記は六月五日で終わっている。病状悪化のためだろう。日記に満洲に関わる記述は少ない。四月二十七日に、「小林君の話で、岡田真吉君[映画評論家]の弟、春吉氏、腸ねんてんにて、死去とのこと。同氏とは一面識の程度であった」とある。死んだ岡田春吉とは、小林の「満洲の印象」で、一緒に北満を旅した彫刻家である。

終戦の報を知らせたのは川端康成だった。八月十五日の三日前、川端は「戦争が終るらしいと聞いて」、島木の入院先に行って、少し話した。

「島木君は八月十七日の夜、鶴ヶ岡八幡宮の参道の病院で死んだ。中山義秀君、小林秀雄君、高見順君、三浦君等が担架を運んで扇ヶ谷の家へ帰った。久米[正雄]さんも手伝われた。月があったが、私は提灯を持って付き添って行った。一月ほど前入院の時も小林君や中山君等鎌倉の友人が担架で運んだ」(川端「島木健作追悼」「新潮」昭和20・11)

島木が強い関心を持っていた北満の開拓地は、その頃、ソ連軍によって蹂躙されていた。彼らをあらかじめ見棄てたのは関東軍だった。満洲での悲報は知らずとも、満洲、特に北満がどのような状況におかれるかは、島木にはよくわかっていたろう。島木は四十一歳で死に、満洲国は十三歳で潰えた。川端は追悼文で書いている。

(新潮社 1946)題簽・川端康成

「戦争が終って後、私は昔からの日本のあわれに沈みゆくばかりで、山里にでも入りたい厭離の心が逆に身は日本橋の真中に出て日々をまぎらわしているこの頃、島木君の最後の言葉を思い出す折々がある。生前新潮社に原稿が渡してあった島木君の遺作集は「出発まで」という書名で、私は島木君から題簽を書くように頼まれていた。島木君は日本の敗戦をも自分の過去をも「出発まで」とすることが出来る、そういう人だったかもしれない。(略)私の生涯は「出発まで」もなく、そうしてすでに終ったと、今は感ぜられてならない。古の山河にひとり還ってゆくだけである。私はもう死んだ者として、あわれな日本の美しさのほかのことは、これから一行も書こうとは思わない。「お元気そうですねえ。」と島木君の声を思い出して自分に言うと、涙がこぼれそうになる」

島木の遺作「土地」はだいぶ遅れて、翌年の十二月に発表された。豪華版の雑誌「創元」の第一号で、小林秀雄の「モオツァルト」、中原中也の「詩・四編」と並んでいる。「モオツァルト」は「母上の霊に捧ぐ」となっていた。この号には吉田満の「戦艦大和ノ最期」も掲載する予定だったが、GHQのCCD(民間検閲支隊)の事前検閲により「掲載禁止」となった(江藤淳『落葉の掃き寄せ――敗戦・占領・検閲と文学』)。死者の声と死者の面影に満ち満ちた誌面を作ったのは「創元」を編集する小林秀雄だった。