へいたいさん、まんしうはさむいそうですね、ぼくたちは、まいにちげんきよく学校へ来て、べんきやうをしてゐます、東京もこのごろはすこし雨もふってゐます、へいたいさんも早くひぞくを、たいぢして、日本へかへってきてください、ぼくたちは、かへりをまってゐます、ではからだをたいせつにしてたたかってください、さようなら

昭和十年秋に、泰明小学校二年一組の教室で書かされた慰問文です。おりふしこういうことがあって、おおかた慰問袋に入れるためのものだった。

慰問袋は、日露戦争のころからあったそうですが。内地から戦地の兵隊さんへのプレゼントで、まずは木綿の手拭いを二つに折って両端を縫う。毎日針仕事をしている母親たちには造作もない。その袋へ、ちり紙や歯ブラシの日用品から、煙草やキャラメルや

征露丸や、女優さんのブロマイドや、あれこれ入れて、口を綴じる。町会や、大日本国防婦人会などの呼びかけで作り、まとめて軍に納める。

しかし手拭いでは、途中で破れもするだろう。厚布の「慰問袋」用の袋が売りだされ、やがてデパートなどに慰問袋用の品揃えのコーナーもできた。たびたびの呼びかけに、お義理でつきあう需要に、供給の商法が現れる道理です。

慰問袋には手紙をそえるのが決まりながら。日々多忙な大人たちが、みもしらぬ兵隊さんあてに、頭をひねって書いているひまがあろうか。いきおい子どもらにお鉢が回ってくる。

小学校の教室で書かせれば、大量の慰問文ができあがる。子どもらの幼い絵や習字なども兵隊さんによろこばれるとかで、それらはどこかでどうにかして、慰問袋に入れられていたらしいのでした。

これもその一例です。慰問文の稽古ではなかった。綴り方ならば表題の上に、三重丸か五重丸か先生の評価がかならず付く。これにはなにもありません。しかも、句読点がいつもいいかげんなやつが、めずらしくきちんと、よほどよそゆきに書いている。つまり慰問袋に入るはずのものだ。

それがなぜ、現にわが手にあるのか?

落第したのだな。各学年の各クラスで書けば、かなりの大量になる。そこで先生がたが手ごろなものを選りわけて、余りはもどしたのでしょう。

あらためて、見なおしてみる。ほぼ型通りの慰問文です。どこに不都合があるだろう。

時は二学期の秋口で、東京も秋雨しとしとだから、満州はいよいよ寒くなるだろう。満州国ができあがり、さきごろ皇帝陛下が来日して慶祝の歓迎をした。それなのに日本の兵隊さんがまだ戦っているのは、

匪賊という悪者たちが諸処に出没するからだ。そんな山賊どもは桃太郎みたいにさっさと退治して、お早くお帰りください。おからだ大切に。

以上、先生や大人たちの話を聞きかじっての文章のはずです。満州事変がはじまって丸四年。いいかげんにかたづいてもらいたいのが、おおかたの気分ではなかったろうか。

それは認識不足だったにはちがいない。日本軍は、満州から華北へ、中国本土へ着々と進出をくわだてていた。そして、匪賊とは、いうならば抗日パルチザンの諸士であった。

この慰問文は、

呑気すぎたかな。お義理で書いている証拠みたいな短さで、だいいち勇ましくない。ここはお国を何百里はなれて遠い満州で、敵をさんざん討ちやぶる役目の皇軍兵士たちに、おからだ大切に、お早くお帰り、ではないものか。

お体裁にでもこのさいは、天皇陛下のためにいのちをまとに戦ってください、ぐらいには書くべきだったのか。

けれども、この少年は、こう思ったままに、こう書いた。

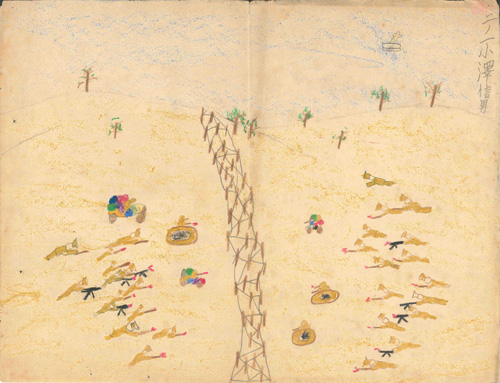

画面の右上の隅に「二ノ一 小澤信男」と鉛筆書きがあります。慰問文に前後して、図画の時間に、戦争が画題になったのだな。いまより八十年前に、満八歳の少年が抱いた「戦場」のイメージです。

まんなかの鉄条網をはさんで、両軍が対峙する。たがいにドンパチ撃ちあい、タンクも出動するだろう。戦場は、こういうものにちがいなかった。なぜならば、爆弾三勇士がいるではないか。

当時、爆弾三勇士が、新しい軍神として大人気でした。ざっとご説明すれば。

昭和六年九月に満州事変がはじまり、翌七年一月に飛び火して、第一次上海事変がおきる。この発端も日本軍の謀略だったそうですが、意外に強力な抵抗にあう。上海郊外の廟行鎮で、敵は鉄条網をめぐらしトーチカにたてこもる。これを撃破するには、まず鉄条網を毀さねば。

そこで長い丸太ん棒のような爆弾をつくり、三人がかりで抱えてゆき、鉄条網へ突っこんでもどってくる、という作戦開始。工兵隊が何組もだすが埓あかず、いっそ導火線に火をつけたやつをかかえて、作江、北川、江上の一等兵三人組は、弾丸雨飛のなかを、倒れ、起きなおり、てまどりつつも鉄条網へ着くやいなや爆破して、もろともに戦死。こうしてできた血路から突撃して、日本軍は勝利をおさめた。三人は二階級特進して、死後の伍長となった。

これぞ兵士の鑑と、諸新聞が筆をそろえて書きたてる。映画になり、芝居になり、歌にうたわれ、銅像もできた。おそらく津々浦々に、知らぬ者なしでした。

この三勇士については、敗戦後に、あらためて調査考察がすすめられた。軍国美談は、どうしてどのように作られたか。実態は、作戦通りにいかなかった残念な例かもしれないのに、ひたすら勇ましく美化した。のちの特攻隊の先駆けのごとくにも祭りあげたのでした。

ともあれ、ですから、鉄条網があってこその戦場なのだ。

この絵の鉄条網は、それらしく巧く描けている。しかし、対峙する両軍の、どちらにも防禦には有利、攻撃には邪魔だろう。公平な鉄条網です。

兵士たちがさしだす棒は小銃で、先端のピンク色は、いまや発射した火花のつもり。二本脚の黒いのは機関銃のつもり。兵士の数は、むかって左の東軍十四人、西軍十五人で、ほぼ互角。ただし、鉄条網は手前に長く続いているので、大軍同士の衝突の一端なのでした。

タンクは東軍に一台、西軍に二台だが。装甲車は東軍に二台、西軍に一台で、やはり互角か。やたらカラフルな車が、迷彩の装甲車のつもりです。

兵士たちがみな、きちんと軍帽をかぶって伏せの姿勢で、行儀のいいことよ。街でみかける軍服軍帽の兵隊さんたちが、そのままの姿で戦争している。鉄兜や戦闘帽が、画材になるほどにはまだ身近でなかった証拠だな。

この戦場の場所は、満州です。満州の野原にきまっている。

戦争は、満州でやるものだ。どこかとどこかの国が戦争をしようと決めると、両軍が満州へ出かけていくのだと、幼い私は思っていました。日清戦争も、日露戦争も、おおかた満州あたりの戦さであった。現に慰問文の行き先が満州ではないか。何百里はなれて遠い満州は、赤い夕陽に照らされて、はてもない戦争用の原っぱなのだ。

幼童にかぎらない。世間の大人たちも、似たかよったかの気分でいたのとちがうだろうか。つまり内地と戦地は別物でした。遠い戦地でドンパチ撃ちあって、勝ったら勝利の凱旋をする。負けたらすごすごもどってゆく。

勝てば賠償金が取れてもうかる。領土もひろがる。日清戦争で台湾を分捕ったおかげで、日本人は盛大に砂糖が舐められるようになったのだぞ。そのために犠牲になった若い衆を弔うべく、村々町々の鎮守の宮に記念碑が建つ。日露戦争もほぼ同様で。ただし旅順攻略のさいに鉄条網にぶちあたって、さんざん苦戦した。戦死者は日清のときの数倍にふくらんだのでした。

それにしても、この絵は、せつないほどに牧歌的だな。右上の空に鉛筆描きの飛行機が飛んでいるが、なんとプロペラ複葉機だ。ゼロ式戦闘機が登場するのは、まだ五年先のことです。

こんなことではすまないぞ戦争というやつは。と、いつ気がついたのだろう。

関東防空大演習は昭和八年九月に始まったそうですが、まったくの記憶以前だ。このとき桐生悠々という人が、これを「嗤う」批判文を地方新聞に発表して、演習の無効と、やがて無残な敗亡をずばり予見した。ためにこの人は、信濃毎日新聞主筆の座を追われた。ということを、ようやく知って驚倒したのは、戦後もはるか後年のことです。

記憶にあるのは昭和十一年の防空演習あたりから。まわりの大人たちが戦闘帽や鉄兜をかぶって、右往左往しだした。バケツリレー。負傷者の担架運び。かんたんな木造小屋を辻に置いて火をつけて、それに水をぶっかけて消す訓練とか。そして夜は灯火管制。それらの様子の一端は、桑原甲子雄写真集『東京昭和十一年』でみることができます。

昭和十二年に日中戦争がはじまると、灯火管制が日常になる。窓には年中黒いカーテン、明かりを洩らすな。銃後の備え。世を挙げて銃後という戦時体制へ追いこむべく、再三再四の防空演習だったのだな。

昭和十四年には町々に警防団が組織されて、黒い戦闘帽が制帽になる。昭和十五年にはトントントンカラリと隣組ができて、回覧板が回ってきた。同年に、私は中学校へ進学して、黒い学帽で通いましたが、翌十六年の新入生からはカーキー色の戦闘帽になってしまった。同年末には太平洋戦争へ突入する。

年々に戦闘帽の中学生がふえてゆく。世の中が戦闘帽だらけになって、国民精神総動員。常在戦場。鬼畜米英。神州不滅。空腹かかえて妄想的になるばかりの果てに、いかにも爆弾焼夷弾が降ってきて、昭和二十年三月十日の首都東京の死者十万人。日清・日露の両役の戦死者の総計に、わずか一夜で肩をならべた。

まさに桐生悠々の予言通りに、敗戦へ雪崩れてゆきました。

そんなざまになろうとは、おおかた夢にもおもわぬままに世の中が、戦火の坂道へ一歩二歩三歩と踏みだしてゆく。そのとき泰明小学校二年一組の教室では、満八歳児たち四十余人がいっせいに、空想的戦争画をさまざまに、クレヨンにぎって、たのしく描いておりました。その一枚をここにかかげます。

──作者敬白