戦争責任問題に火をつけたのは、敗戦から二か月後の昭和二十(1945)年十月十四日、朝日新聞の「鉄箒(てっそう)」欄に載った「美術家の節操」という短文だった。軍主導の戦争記録画に積極的に協力した藤田嗣治らのスター画家たちを、厳しく糾弾した文章である。

その頃、戦争責任問題は、軍人、大臣経験者という指導層のみならず、官僚、政治家、財閥、会社経営者など広範な層にまで及び、言論人、文学者、音楽界、映画界などの文化各界も浮き足立っていた。日米開戦時の首相だった東条英機が米軍に逮捕されることを拒んで用賀の自宅で拳銃自殺を試み、失敗したのは九月十一日だった。戦後初の東久邇宮内閣がGHQからの山崎巌内務大臣以下の内務省関係者の免職要求を拒んで総辞職したのは十月五日のことである。

「美術家の節操」に始まる戦争責任問題は、菊畑茂久馬『絵描きと戦争』(海鳥社)などの戦争画についての本でも、藤田嗣治の伝記や研究でも必ず出てくる話題である。戦争画に関する資料を徹底的に集めた笹木繁男の「戦争画資料拾遺」(「LR」連載)では、戦争責任論争の全貌が原文を収録しつつ、詳しく分析されている。

文化奉公会 宮田重雄 画

『玉砕と国葬』(櫻本富雄 開窓社 1984年)より転載

朝日紙上で「美術家の節操」について問題提起をしたのは画家の宮田重雄であった。宮田の告発に対し、十月二十五日の同じく「鉄箒」欄で、鶴田吾郎が「画家の立場」、藤田嗣治が「画家の良心」を書いて宮田に反論した。論争は月刊誌「美術」に飛び火する。翌昭和二十一年には日本美術会が発足し、「美術界から軍国主義的ファッショ的な残滓が完全に払拭し去られるまで」「徹底的な調査と具体的個別的追及を厳正に行わねばねらぬ」と決議した。ところが、笹木論文によると、「要は、『美術家の戦争責任の追及は、政治問題ではなく、美術の問題として究明する』という姿勢の決議と解される。しかしこの戦争責任問題の決議は、日本美術会が発足直後に加盟する日本民主主義文化連盟(共産党主導といわれた上部団体。文学、美術など各文化団体が加盟した)との方針の違いから当初の総会決議が、時を経ずして変質してゆくこととなる」。『玉砕と国葬』(櫻本富雄 開窓社 1984年)より転載

昭和二十一年六月に、日本美術会が日本民主主義文化連盟に提出した「美術界に於て戦争責任を負うべき者のリスト」には、二人の文化官僚(井上司朗、中村恒夫)、二人の軍人(鈴木庫三、山内一郎)、二人の美術ジャーナリスト(住喜代志、遠山孝)とともに、八人の美術家が「自粛を求める者」として〝罪状〟つきでリストアップされている。横山大観、児玉希望、藤田嗣治、中村研一、鶴田吾郎、長谷川春子、中村直人、川端龍子の面々である。藤田嗣治の〝罪状〟は以下の通り。

「創作活動に於て最も活発に積極的に軍に協力した。又文筆に於ても軍国主義的言論をもって活躍した。その画壇的社会的名声は軍国主義的運動の大きな力となり、国民一般に与えて影響は極めて大である」

藤田の名声と影響力に対する嫉妬とも見えかねない罪状である。同じく戦争画家として活躍した中村研一の罪状も、藤田と同文である。横山大観と川端龍子の罪状も見ておこうか。

大観「芸術報国会会長、美術界に於て建艦運動、飛行機献納運動を率先して提唱し、軍国熱醸成に力を尽くした。又神秘的国民思想排外主義思想を絵画化して国民を欺瞞するに力があった。国家神道の鼓吹者」

龍子「満州事変以来ファッショ的画因を標識として進出。「太平洋三部作」をはじめとし、創作活動に於てファシスト的美術界の先頭をきり、戦争熱醸成につとめた。又帝国主義満州統治政策の美術部門を分担し、新京芸術院の設立者となった」

大観と龍子の告発は、扇動者、組織者としての批判が濃厚だが、藤田と同様、いずれにしても「政治」の言葉で糾弾していることには変わりはない。

それに比べて、戦争責任問題の発端となった宮田重雄の「美術家の節操」は、画家個人の声が聞こえてくる文章である。

「新聞の報ずるところによると戦後都民の文化的慰安を兼ね、進駐軍に日本美術を紹介するために油絵と彫刻の会を開催するという。その企画自身はまことによろしい。がその油絵を斡旋する画家たちの名前を見て、唖然たらざるを得なかった者は私だけであろうか。曰(いわ)く藤田嗣治、曰く猪熊弦一郎、曰く鶴田吾郎。これ等の人たちは人も知る、率先、陸軍美術協会の牛耳を採って、戦争中ファシズムに便乗し通した人たちではないか。 まさか戦争犯罪者も美術家までは及ぶまいが、作家的良心あらば、ここ暫らくは筆を折って謹慎すべき時である。今更どの面下げて、進駐軍への日本美術紹介の労なぞがとれるか。生きて行くために、長いものには巻かれろとばかり、軍に追従した群小画家たちは恕(ゆる)すべし。芸術至上の孤塁を守って、戦争画を描かなかった画家たちを、非国民呼ばわりした者は誰たちであったか。

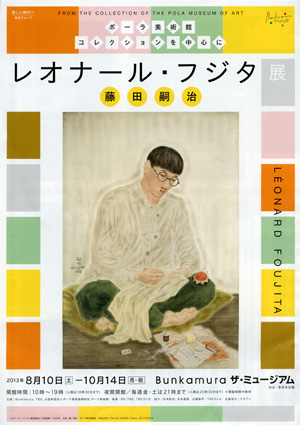

レオナール・フジタ展 パンフレット

2013年8月10日(土)〜10月14日(月・祝)/Bunkamuraザ・ミュージアム

自分の芸術素養を曲げて、通俗アカデミズムに堕し、軍部に阿諛(あゆ)し、材料その他で、うまい汁を吸った茶坊主画家は誰だったのだ。その連中が舞台が一変すると、厚顔にも衣裳を更(か)えて、幕開きにとび出して来る。その娼婦的行動は、彼等自身の恥ばかりではない、美術界全体の面汚しだ。また同記事によると、美術批評家協会が陳列作品を厳選するという。借問す、批評家諸君は、作家の節操について何と考えているのか。それとも同じく、朝にサーベルを、夕にアメリカを迎える浮川竹のつとめの身なのか。新日本の出発のために、芸術家の負うべき使命は大きいのだ。須(すべか)らく節操あるべし」2013年8月10日(土)〜10月14日(月・祝)/Bunkamuraザ・ミュージアム

これが、宮田の「美術家の節操」の全文である。当時の新聞は朝刊のみでわずか二ページ建てだから、単純率直に主題に切り込んでいくしかない。戦争中にわが世の春を謳歌した画家たちへの嫌悪を隠さずにぶちまけて、歯切れがいい。宮田重雄が当時画家としてどのような評価だったのかはよくわからない。梅原龍三郎に師事したが、もともとはパリ郊外のパスツール研究所に留学した医者であり、終戦時は大軍需産業だった中島飛行機の付属病院院長であった。だから美術界の周縁にいたと考えた方がいいだろう。私が持っている宮田重雄のイメージは、ディレッタント、趣味人、タレント文化人としての像で、果敢な論争家という姿は意外である。昭和二十五年に公開された成瀬巳喜男監督の新東宝映画「石中先生行状記」では主役を演じている。東京から青森に疎開してそのまま住んでいる、おっとりとした石中先生である。石坂洋次郎の原作が「小説新潮」に連載された時の挿絵画家が宮田であり、映画では笠智衆が演じる予定だったが、松竹の妨害で笠の出演が突如不可能になり、代役として急遽狩り出されたのが宮田だった。

昭和二十年代のNHKラジオの人気番組「二十の扉」のレギュラー回答者となり、イギリスのチャーチル卿に倣って素人が筆をとる「チャーチル会」の絵の先生として、藤山愛一郎や高峰秀子や「二十の扉」のレギュラー柴田早苗といった弟子たちを指導した。

藤田の反論「画家の良心」は、まず、宮田に事実誤認があり、宮田から謝罪の手紙を受け取ったことを公表した後に、本論に入っていく。

「又戦時中便乗したりうまい汁を吸ったり等の同君の邪推は全然的はずれである。元来画家と言うものは真の自由愛好者であって軍国主義者であろうはずは断じて無い。偶々(たまたま)開戦の大詔(たいしょう)喚発(かんぱつ)せらるるや一億国民は悉(ことごと)く戦争完遂に協力し画家の多数の者も共に国民的義務を遂行したに過ぎない。尚多くの犠牲を払わされたものも、こうした画家連であった。現に猪熊君を始め多くの友人等は今日も尚健康を害して居り、材料の点に於ても手持ちの得難き資材をこのために惜しまなかった実情であった。

こうした問題に対する同君の誤れる批判が同日同欄に掲載された石川達三氏の「似而非文化」と題する文章に比して余りに用語の劣悪さと、卑俗さに私はむしろ画家の一人として恥かしさを禁じ得なかった。戦争傍観者が時勢の変転を機とし手柄顔で大言壮語する輩に対する石川氏の言論こそ正しいと思う。

戦争中国家への純粋なる愛情を以て仕事を成した画家は勿論、凡ての画家も今敗戦の事実に直面し、心からの謙譲と良心を以てその敗因を正視し反省し、軍官によって成された世界観とその指導との誤れる今日迄の国家の方針を一蹴して世界平和と真の美への探求を研め、精一杯の勉強を成さねばならぬと思う。こうした意味で各国との芸術交流によって日本文化の純化向上に努力する事を私は切望する所以である。今こそ正しき良心を以て我等画家は須く日本への愛情を世界への愛情と一つに結ばなければならぬ」

終盤に至ると、「世界平和」や「日本文化の純化向上」といった、時流に乗った空疎な言葉を並び立ててつまらなくなってしまうが、そこまでは、「うまい汁を吸った」だろうという世間の声を邪推だと反論し、「国民的義務を遂行したに過ぎない」と開き直っている。「戦争傍観者」という言葉には、宮田重雄への批判が意図されているかもしれない。宮田もそう感じたのか、「美術」昭和二十年十二月号の反論で、「文中の戦争傍観者が若しも私を指すならば以下記するところによって蒙を啓いていただきたい。私事を記すのは恐縮であるが、国民としての私は、爆弾雨下の職場を死に場所と決めて、文字通り血まみれになって、終戦の日まで働いていたということ」と論駁している。

宮田重雄著『竹頭帖』(文藝春秋新社 1959年)

藤田と宮田はパリ以来の「辱知」(宮田の言葉)であり、お互いの脛に持つ疵を知っていたのではないか。そう私が思うのは、宮田が昭和三十四年に刊行した随筆集『竹頭帖』(文藝春秋新社)で、自分の軍隊生活を回顧している一節を読んだからだ。宮田は昭和十六年に二度目の召集があり、満洲に見習士官の軍医として派遣される。たまたま過労で意識を失った時に、同僚の軍医に「狭心症の疑い」という診断書を書いてもらい、「内地送還」の判コをカルテに押してもらうことにも成功する。病院船で帰国するときに乗り合わせた患者は大半が軍医で、みな慶応の同窓、お手盛りの診断書で帰る奴ばかりだった、という「白衣ざんげ」というエッセイである。戦争が終わって時間がたち、軽い気持ちで書かれた新聞随筆ゆえに、終戦直後とは違う自分の素面を曝してしまっている。おそらく、この宮田のエピソードを、藤田は戦中に耳にしていたのではないか。仮病をつかって戦地を抜け出してきた「戦争傍観者」に、批判の資格があるのか。お前には言われたくない、と「戦争協力者」藤田は憤ったのだろう。宮田にしろ藤田にしろ、戦後すぐのこの論争では、自分の言葉で、本音のところで議論を組み立てて、主張しあっている。しかし、それらはすぐに、政治の言葉、党派性の言葉の中に埋没し、個々の言論は消え、藤田嗣治という格好のスケープゴートを作り出し、国外に追放して、戦争責任は雲散霧消してしまった。

朝日新聞の「鉄箒」欄での論争で残念なことがもう一つある。「鉄箒」欄は昭和二十年十一月には拡大され、現在にも続く「声」欄となるように、一般読者の声も掲載されていた。藤田の反論を読んだ直後に、ある若い画家は「芸術家の良心」という原稿を投稿したが、無名ゆえか不採用となった。その投稿原稿が残されている。

「終戦前、十年二十年の間に何らかの意味で指導的立場に立った人達、文化の先陣を切った人達が、日本の敗戦は自分の責任ではない等と言うことを、われわれ若い時代の者は拒絶する。(略)芸術家に与えられた栄誉は個人的なものであった。それを徴用工や復員兵士と同等であると言うに至っては言語道断である。(略)

藤田、鶴田両先生は、軍国主義者ではないということをしきりに弁解して居られるが、宮田氏の文章の中にそのような言葉はないし戦争画を描く画家は、ミリタリストだと言う程日本人の常識は低劣ではあるまい。僕なんかは、日本の芸術家はカメレオンの変種なのではないかと思われることが何よりも淋しい。戦争画は非芸術的だということは勿論あり得ないのだから、体験もあり、資料もゆたかであろう貴方達は、続けて戦争画を描かれたらいいではないか、アメリカ人も日本人も共に感激させる位芸術的に成功した戦争絵画をつくることだ。勿論権力の後だてや、ジャーナリズムの賞賛を単純に得られることはあるまいし、時流も歓迎してはくれまい。しかし、そうした中で描き続け優れた作品を完成したならば、心あるものは貴方達に脱帽するであろうが。(略)詳しくはわれわれに実質的に言論の自由が約束される時を俟(ま)ってする」

中野 淳著『青い絵具の匂い 松本竣介と私』(中公文庫 1999年、2012年改版)

表紙カバーに、松本竣介画「Y市の橋」を使用

毒と皮肉をたっぷり盛り込んだ正論である。この没になった投稿の筆者は、松本竣介である(松本の文集『人間風景』に所収)。昭和二十三年に三十六歳で早世する松本は、生前には新聞の美術記者にその名を知られていなかったので没なのだろう。知られていたとしても、「言論の自由」がまだ実質的にないという部分は占領下のタブーに触れるので、この部分でも没になって当り前の投書である。松本竣介に兄事した中野淳は、『青い絵具の匂い――松本竣介と私』(中公文庫)で、戦後の松本がよく同じ趣旨の事を語ったと回想している。表紙カバーに、松本竣介画「Y市の橋」を使用

「戦争画家たちは戦争画をずっと描き続けるべきだということを松本さんは戦後たびたび言っていた。

『戦争が終わったからといって、何もかも捨て去るのは嫌だね』

と笑い、外出のときには戦時中の戦闘帽を少し改造して被ったりしていた」

かくして見捨てられ、忘れられた戦争画を半世紀の後に、不敵にもリメイクしたのが、会田誠の「戦争画RETURNS」シリーズであり、「裸で御免なさい」シリーズ(?)であった。

(了)